手机引发的家庭危机 张女士在整理儿子书包时发现了一部崭新的智能手机,这个发现让她的手指微微发抖——14岁的儿子用压岁钱偷偷购买了手机,并在被窝里玩到凌晨,这样的场景正在无数家庭上演,2023年中国青少年研究中心调查显示,67%的家长曾发现孩子存在隐瞒电子设备使用行为,这个黑色的小方块像一枚定时炸弹,随时可能引爆亲子关系的危机。

解码青春期孩子的隐秘心理

青春期孩子对手机的渴望,本质上是自我意识觉醒的具象化表现,当父母看到孩子偷偷购买的手机,真正需要警惕的不是手机本身,而是孩子行为背后传递的三个危险信号:

- 信任危机:孩子选择隐瞒,说明亲子沟通渠道已经堵塞

- 规则意识薄弱:明知故犯的行为暴露出家庭规则教育的失效

- 情感代偿机制:手机可能成为孩子逃避现实压力的避难所

发展心理学研究指出,14岁正是前额叶皮质快速发育阶段,孩子既渴望独立又缺乏自控能力,一部手机折射出的,是青少年在数字时代寻求身份认同的深层需求。

家长常见的三大教育误区

面对孩子的欺骗行为,许多家长容易陷入情绪化处理:

- 暴力收缴型:当场摔碎手机引发剧烈冲突

- 经济惩罚型:克扣零用钱加剧对抗心理

- 道德绑架型:"我们这么辛苦你却..."的指责 这些做法看似立竿见影,实则会造成三个严重后果:刺激逆反心理升级、迫使隐瞒行为升级、摧毁亲子信任基础,北京师范大学家庭教育研究中心追踪调查发现,采取强硬手段处理的家庭,72%会在三个月内出现更严重的对抗行为。

四步沟通法化解危机

-

冷却处理:给自己和孩子24小时情绪缓冲期 "妈妈需要时间理解你的想法,我们明天晚饭后谈谈好吗?"这样的开场白,既能避免情绪对抗,又给孩子反思空间。

-

倾听求证:用"非暴力沟通"打开心扉 "能不能告诉妈妈,当时是什么让你决定买手机?"通过开放式提问,了解孩子购买动机是同伴压力、学习需要,还是情感缺失。

-

重构规则:签订数字时代家庭契约 和孩子共同制定手机使用细则:包括使用时段(如周末每天2小时)、使用场景(完成作业后)、违规后果(自然惩罚而非人为惩罚),记得把契约打印出来双方签字,增强仪式感。

-

替代方案:构建健康娱乐体系 组织家庭运动日、支持孩子发展乐器等兴趣爱好、创造同伴社交机会,清华大学积极心理学研究中心建议,用"沉浸式体验"替代"碎片化消遣",能有效降低孩子对手机的依赖。

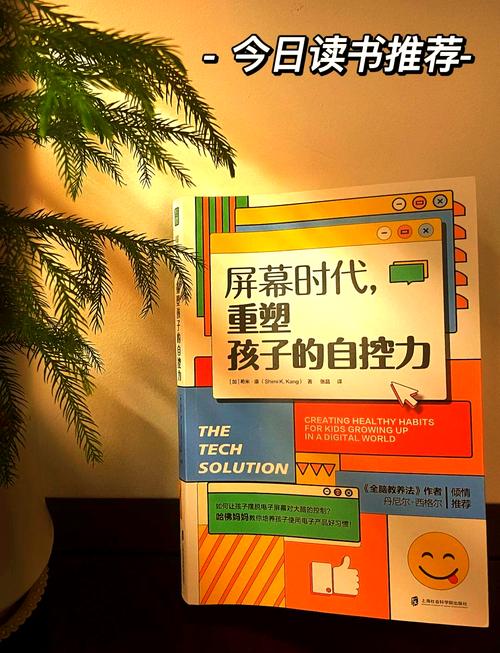

构建数字时代的教养智慧

预防永远胜于补救,建议家长建立三层防护网:

- 认知防护:定期开展家庭数字素养课堂

- 技术防护:合理使用家长控制模式

- 情感防护:保证每天15分钟深度交流

教育专家建议采用"3W管理法":明确使用目的(Why)、限定使用时长(When)、监控使用内容(What),但更重要的是,家长要以身作则——数据显示,父母每天少用1小时手机,孩子过度使用电子设备的概率下降43%。

这个智能设备泛滥的时代,一部偷偷购买的手机恰似一面镜子,既照见孩子的成长困惑,也折射出家庭教育的盲区,当我们放下审判者的姿态,以陪伴者的智慧与孩子共同面对数字洪流,这场危机终将转化为珍贵的成长契机,教育不是围追堵截的攻防战,而是携手同行的成长课。