理解"情绪火山"的成因

初三阶段的学生正处于身心发展的特殊交汇期,根据青少年发展心理学研究,14-15岁的青少年前额叶皮层发育尚未完善,导致情绪调节能力薄弱,而荷尔蒙分泌量却是成年人的2-3倍,这种生理基础叠加升学压力,形成了独特的"情绪火山"现象。

学业压力呈现立体化特征:每日平均学习时长超过10小时,周末补课率达78%,近半数学生存在睡眠不足问题,某重点中学的调查显示,初三学生每月平均要完成32套模拟试卷,这种高强度输入直接挑战着青少年的心理承受阈值。

家庭关系在这个阶段往往进入敏感期,63%的家长坦言对孩子成绩过度关注,42%的家庭每天沟通时间不足20分钟,更值得关注的是,代际认知差异导致63%的冲突源于家长用成人思维解读青春期行为。

建立有效沟通的三维模型

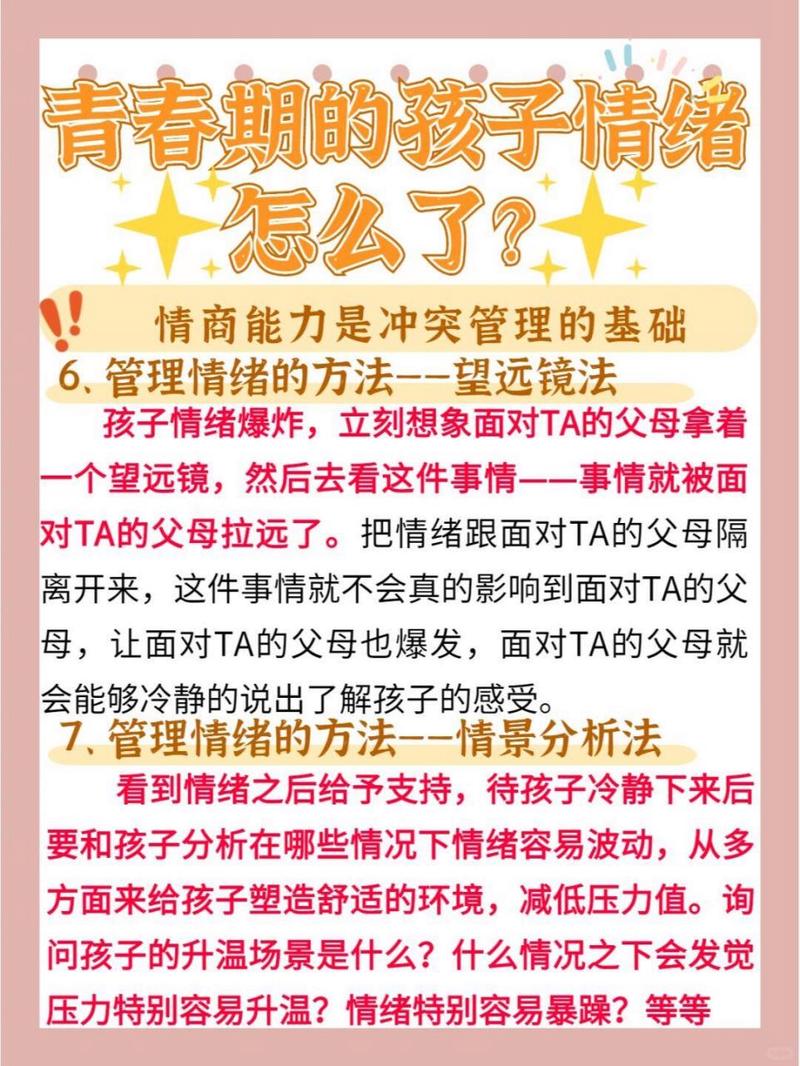

非暴力沟通需要技术支撑,建议采用"观察-感受-需求-请求"四步法:当发现孩子摔门时,可以说"看到你用力关门(观察),我担心你遇到困难(感受),需要我倾听吗(需求)?等平静后我们聊聊(请求)",这种表达方式相比质问式沟通,能降低72%的对抗概率。

情绪日记法经过实验验证效果显著,某示范校开展的实践显示,持续记录情绪的学生,三个月后情绪失控频率下降58%,建议采用"时间+事件+感受强度(1-10分)"的记录格式,家长可通过定期查阅(需征得同意)发现潜在问题。

空间管理是常被忽视的调节手段,建议在家庭中设置"冷静角",配备减压玩具、音乐播放器等设施,研究发现,当青少年能在冲突爆发后15分钟内进入专属空间,情绪平复时间可缩短40%。

科学减压的五大实践策略

认知重构训练可采用"思维记录表",当孩子说出"我肯定考不上重点高中"时,引导其填写:"自动思维(80%)→证据支持(月考排名前30%)→证据反驳(还有三个月提升期)→理性结论(通过专项训练可提升)",这种方法能有效纠正63%的灾难化思维。

运动疗法的实施要遵循"333原则":每周3次、每次30分钟、心率保持130次/分钟,跳绳、篮球等纵向运动能刺激血清素分泌,团体运动则可提升人际交往能力,某体育实验校数据显示,规律运动学生抑郁量表得分平均降低24%。

艺术表达作为情绪出口具有独特优势,建议组建家庭创作时间:每周固定2小时共同进行绘画、陶艺等非语言表达,神经科学研究表明,艺术活动能激活右脑情绪中枢,使皮质醇水平下降31%。

家校协同的支持体系构建

教师需要掌握"三明治反馈法":肯定进步(如笔记整理规范)→指出问题(如解题步骤缺失)→鼓励改进(提供错题整理模板),这种沟通方式使学生接受度提升55%。

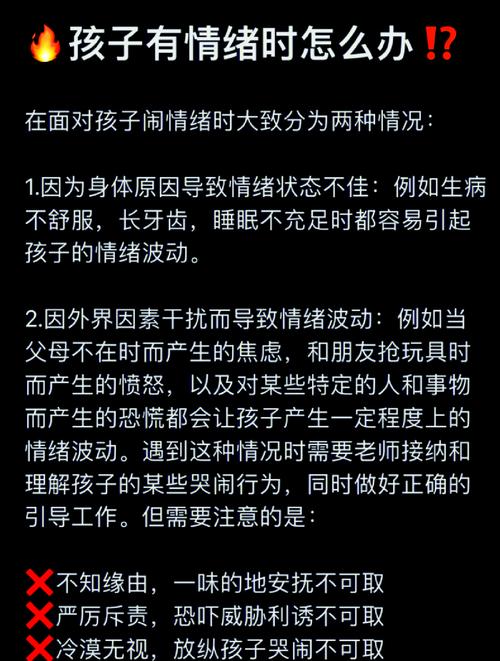

家长课堂应设置实操模块:包括识别危机信号(持续失眠、自伤倾向等)、学习放松训练(腹式呼吸法、渐进式肌肉放松),某家庭教育中心统计显示,参加系统培训的家长,亲子冲突调解成功率提高68%。

同伴支持系统的建立可参考"学长制",组织高一学生定期返校分享备考经验,同龄人的现身说法比教师说教有效3.2倍,建立学习小组时注意混合编组,将不同特质学生组合,形成互补型支持网络。

危机预警与长期成长平衡

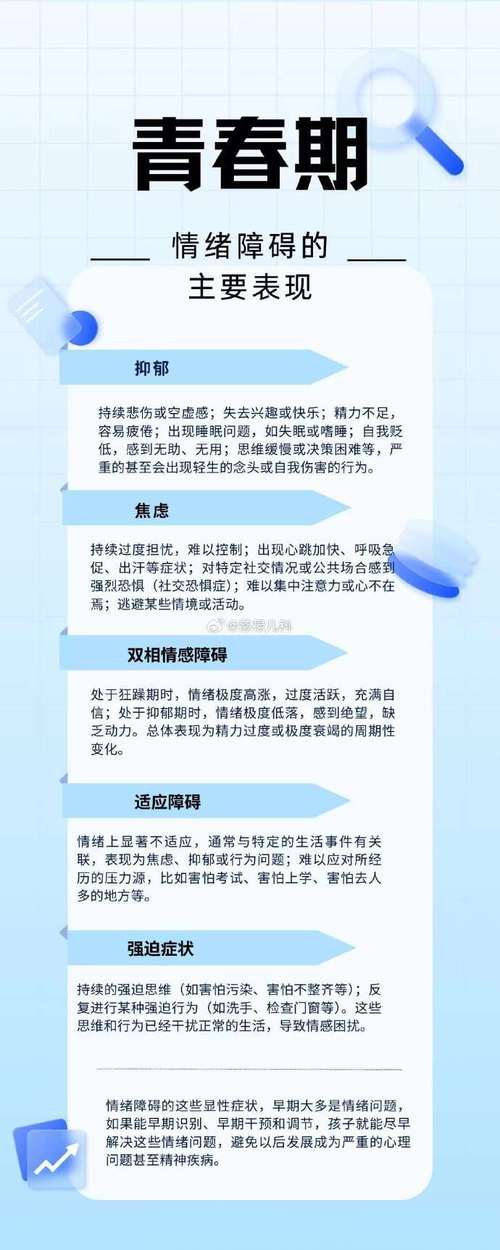

专业介入时机的判断标准包括:情绪低落持续两周以上、社会功能明显受损(拒学、回避社交)、出现躯体化症状(头痛、胃痛),此时应及时联系学校心理教师或专业机构,研究表明早期干预成功率可达89%。

生涯规划不是遥远的话题,建议开展职业体验日,走访不同工作场所,某市教育局的跟踪调查发现,参与职业探索的学生,学习目标明确度提升37%,这源于他们将当前学习与未来愿景建立了连接。

抗挫力培养需要梯度设计:从处理作业错误到模拟考试失利,最后到人际矛盾调解,采用"微挫折"渐进训练,配合"复盘-归因-策略"三步法,能显著提升心理韧性,实验组学生在面对重大挫折时的适应力比对照组高42%。

这个特殊成长阶段终将成为珍贵的生命印记,当我们用理解代替指责,用陪伴替代控制,用智慧化解冲突,孩子们收获的不仅是升学机会,更将获得受益终身的情商资本,教育不是对抗风暴的过程,而是共同学习与风暴共处的艺术。