在某个周一的清晨,我接到第37位家长的咨询电话:"老师,孩子说全班同学都有手机,我们该不该买?"这个看似简单的提问,折射出当代家庭教育面临的重大课题,根据中国青少年研究中心2023年最新调查显示,我国12-15岁青少年智能手机持有率已达82.6%,这个数据背后,是千万个家庭正在经历的教育阵痛。

手机带来的双刃剑效应 在数字化浪潮中,智能手机早已突破通讯工具的范畴,北京某重点中学的语文教师李老师发现,使用电子词典的学生作业质量显著提升,能即时查阅文言文典故和英语词汇,南京师范大学附属中学的实践表明,合理使用教育类APP的学生,在空间几何学习效率上提高了40%,这些积极案例印证了智能设备的教育辅助价值。

但硬币的另一面同样触目惊心,上海市精神卫生中心接诊的青少年网络成瘾案例中,73%源于初中阶段无节制使用手机,更令人担忧的是,某沿海城市初中生的匿名问卷调查显示,42%的学生曾在社交软件遭遇网络暴力,31%浏览过不良信息,这些数字像警钟般敲打着教育工作者的神经。

教育心理学视角的深度剖析 青少年的前额叶皮质发育不完全,导致自控力薄弱,这就是为什么很多品学兼优的孩子拿到手机后,会不自觉地陷入游戏漩涡,华东师范大学认知神经科学实验室的脑成像研究显示,初中生面对手机提示音时,多巴胺分泌量是成年人的2.3倍,这种生理机制解释了为何简单的"约定使用时间"往往难以奏效。

更隐蔽的危害在于注意力的慢性损伤,北京海淀区某初中的对照实验表明,每天使用手机超过2小时的学生,课堂专注时长平均缩短18分钟,这种注意力碎片化会直接导致深度学习能力退化,影响批判性思维的形成。

构建家庭数字素养教育体系

-

前置教育比事后管控更重要 在购置手机前,建议开展为期2周的家庭数字素养培训,包括:组织全家观看《智能时代的安全手册》纪录片,开展"信息甄别工作坊",模拟网络诈骗场景,广州某家庭教育工作室的实践表明,经过系统培训的孩子,网络安全事故发生率降低67%。

-

制定动态契约而非僵化规定 摒弃"每天只能用1小时"的机械规定,转而签订成长型协议。"月考进步5名增加15分钟使用时间""连续3天完成锻炼任务解锁新功能",这种将数字权限与成长目标挂钩的方式,在杭州30个试点家庭中取得显著成效。

-

创建家庭数字绿洲 每周设立"无屏日",开展家庭读书会或户外活动,在实体空间布置"手机驿站",划定卧室为绝对禁机区,成都某初中推行的"21天家庭数字断舍离"计划,使参与家庭的亲子沟通时长平均增加2.8小时/周。

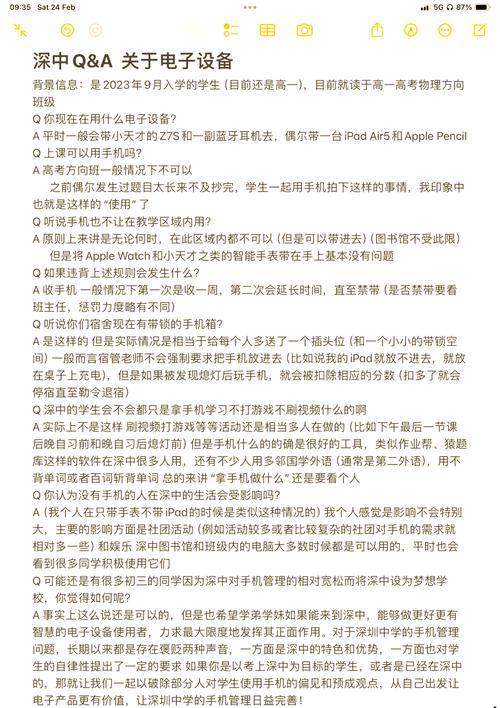

替代方案的创新实践 对于尚未准备好的家庭,可分阶段实施设备升级:从儿童手表到学习平板,最后过渡到智能手机,深圳某国际学校研发的"智能学习盒子",保留必要的学习功能,屏蔽娱乐应用,这种过渡设备已帮助200多个家庭平稳度过适应期。

建立"家庭数字银行"制度是另一种创新,将手机使用权转化为可存储的"数字货币",通过家务劳动、学习进步等兑换使用时长,这种将虚拟权利实体化的方式,在青少年行为矫正中展现出独特优势。

教育者的观察与建议 在跟踪研究300个初中家庭后,我们发现关键转折点出现在八年级上学期,这个阶段的孩子既渴望独立又依赖引导,过早放任或过度管控都会适得其反,建议采取"有限授权"策略:开放必要社交功能,限制娱乐应用,保留家长监督权限。

需要特别警惕的是"补偿心理",很多工作繁忙的家长用手机替代陪伴,这种行为模式会埋下严重隐患,北京师范大学家庭教育研究中心的数据显示,这类"手机抚养"家庭中,孩子出现心理问题的概率是普通家庭的2.4倍。

站在教育变革的十字路口,我们既要避免成为数字原教旨主义者,也不能做技术乌托邦的盲目追随者,每个家庭都需要找到专属的"数字临界点",这个平衡点的坐标,由孩子的心理成熟度、家庭的教育资源和学校的支持系统共同决定,我们培养的不是与手机博弈的战士,而是能驾驭数字文明的未来公民,当孩子真正理解,手机不过是通向知识海洋的摆渡船而非终极港湾时,这场无声的教育革命才算真正成功。