教育现场的真实困境

北京市某重点中学的心理咨询室档案中记录着这样的案例:高一男生小陈连续三周拒绝完成物理作业,当教师询问原因时,他直视着老师的眼睛说:"我就是想看看不写作业会怎样。"这个场景折射出当代教育者面临的普遍挑战——在物质丰裕、信息爆炸的时代,传统教育权威正在遭遇前所未有的解构。

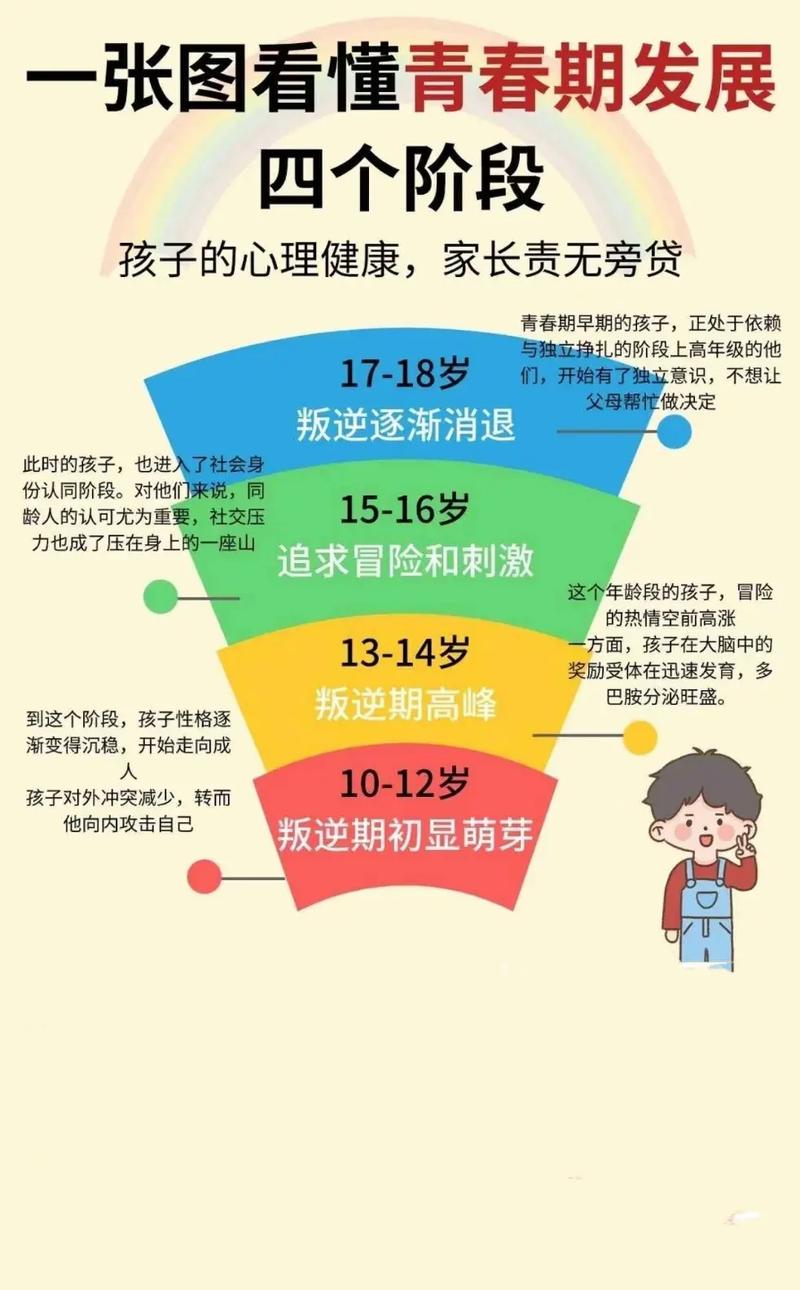

这种现象背后存在着三重错位:青少年大脑前额叶皮质发育滞后与认知能力快速提升的生理错位,社会价值多元化与学校教育单一评价体系的结构错位,数字原住民思维模式与传统教学方式的代际错位,美国发展心理学家埃里克森的研究显示,12-18岁青少年正处于"自我同一性对角色混乱"的关键期,其叛逆行为本质上是建立心理疆界的必要过程。

破译行为背后的心理密码

2019年华东师范大学的追踪研究揭示:78%的"问题行为"实质是未被满足的情感诉求,某校曾有位频繁逃课的女生,教师通过家访发现她的笔记本上写满诗歌,最终引导其加入文学社后,违纪行为自然消失,这印证了人本主义心理学家罗杰斯的观点——每个问题行为背后都存在着正向的生命力。

教育者需要建立新的解码系统:

- 对抗性行为可能是安全感的试探

- 刻意疏离往往掩饰着深层认同需求

- 挑战规则有时是独立思考的萌芽

- 情绪失控映射着未被识别的压力源

上海特级教师王瑾的"三次追问法"值得借鉴:当学生出现叛逆行为时,连续追问"发生了什么?""你的感受是什么?""你希望如何解决?",这种剥离评判的沟通方式使师生冲突转化率提升40%。

重建信任的沟通策略

在深圳市南山实验学校的教育案例库中,记录着教师李敏的成功转化案例:面对公然在课堂玩手机的小张,她没有没收设备,而是课后询问:"这款游戏最吸引你的设计是什么?"这个提问瞬间消解对抗,后续引导其参与编程社团,最终该生获得省级科技创新奖,这体现了非暴力沟通的四要素:观察而非评判、感受而非指责、需求而非命令、请求而非要求。

进阶沟通技巧包括:

- 时空切割法:将问题行为与人格评价分离

- 隐喻对话术:用第三方故事引发自我反思

- 选择权赋予:提供有限选项的决策框架

- 情感反射技术:准确复述学生情绪体验

北京市朝阳区教研中心开发的"师生对话三阶模型"显示,当教师将陈述句转换为疑问句,将"你应该"替换为"你觉得",学生的配合度提升62%,这种语言模式的转变实质是权力关系的重构,从垂直权威转向水平对话。

叛逆能量的转化路径

广州执信中学的创新实践提供了范例:他们将"违纪处理单"改为"成长选择卡",列出问题行为的三种转化方案,比如迟到的学生可以选择补交时间管理方案、参与晨间值日或进行时间主题调研,这种设计暗合积极心理学理论,将约束机制转化为成长契机。

具体实施策略包括:

- 建立"错误-反思-改进"的螺旋模型

- 创设适度的责任承担场景

- 设计成就认证的替代路径

- 构建同伴互助的支持系统

江苏省锡山高级中学的"优势迁移计划"证明:当教师能识别叛逆行为中的潜在优势(如质疑权威中的批判思维、对抗规则中的创新意识),并通过社团活动、项目学习等进行定向培养,问题学生的正向转化率可达91%。

教育者的自我进化

杭州名师工作站的研究表明,教师情绪管理能力直接影响学生叛逆行为的演化方向,当教育者能区分"学生抗拒的是行为本身还是教育方式"时,解决问题的路径将拓宽3倍,定期进行的"教学镜像反思"(通过录像回放分析师生互动模式)被证实能提升共情能力47%。

建议教师构建三维成长体系:

- 认知维度:学习青春期神经科学、发展心理学新知

- 技能维度:掌握冲突调解、动机激励等实用技术

- 情感维度:建立专业支持系统,避免情绪耗竭

上海市教育科学研究院的跟踪调查显示,持续进行教育叙事的教师(每日记录300字师生互动观察),三年后师生关系质量指数提升82%,这正是教育智慧的生长轨迹。

叛逆的破茧时刻

在重庆某中学的走廊里,曾经用涂鸦表达不满的小雨,如今在美术老师的指导下,正带领团队设计校园文化墙,这个转变揭示着教育的本质力量——将对抗转化为对话,把破坏重塑为创造,让青春的锋芒找到绽放的舞台,当我们用理解代替训斥,用引导替代压制,那些看似叛逆的灵魂,终将在被看见、被接纳、被点燃的过程中,完成最动人的成长蜕变。

教育的艺术不在于修剪枝蔓,而在于培育根系,当我们真正读懂那些叛逆表象下的成长密码,每个看似出格的行为,都可能成为生命自觉的起点,这需要教育者保持持续的自我革新,在与年轻生命的对话中,既做智慧的引导者,更当谦逊的学习者,共同谱写属于这个时代的教育诗篇。