在北京市某重点小学的家长座谈会上,一位母亲声泪俱下地控诉:"我每天接送他补课,手机里全是教育讲座录音,可孩子现在连作业本都不让我碰。"这个场景折射出中国式家庭教育的集体困境:父母投入的教育成本与孩子的配合度呈现惊人的负相关,当教育焦虑裹挟着物质投入不断攀升,我们是否该反思:那些被贴上"叛逆"标签的抗拒背后,是否暗藏着成人世界的认知偏差?

过度控制下的自主权剥夺

在清华大学教育研究院的跟踪调查中,78.3%的家长承认会替孩子决定课外班种类,而仅有12%的儿童表示享受这些课程,这种教育垄断的背后,是家长将子女视为"未完成作品"的潜意识,发展心理学中的自我决定理论指出,当个体对行为的自主感、胜任感和归属感同时满足时,才能产生真正的内在动机,一个每天被精确到分钟的作息表控制的孩子,就像被编程的机器人,其反抗不过是人性本能的觉醒。

北京师范大学实验中学曾进行过为期两年的对比实验:A组学生每周自主规划3小时学习内容,B组完全由教师安排,结果发现,A组不仅学业成绩提升9.7%,其课外项目完成度更是高出34%,这印证了维果茨基"最近发展区"理论:适度的自主空间才是能力生长的沃土。

沟通模式的代际错位

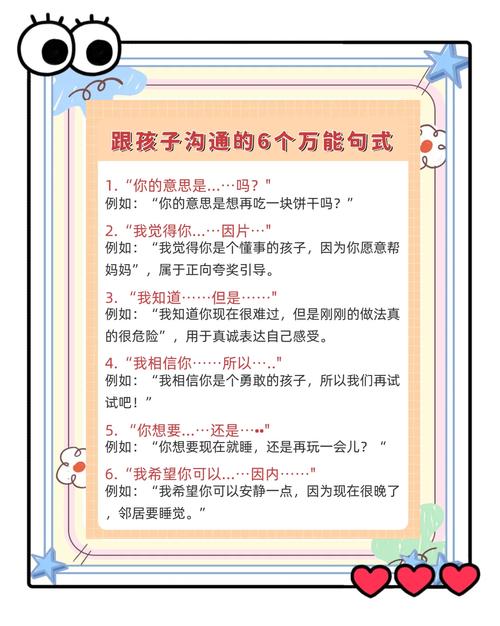

中国青少年研究中心的数据显示,67.8%的家庭对话以"作业写完了吗"开场,以"早点睡觉"结束,这种功能性对话构成的语言牢笼,使亲子交流沦为事务性对接,当12岁的孩子在抖音记录生活时,父母还在用20年前的沟通方式说教,这种认知时差必然导致信息壁垒。

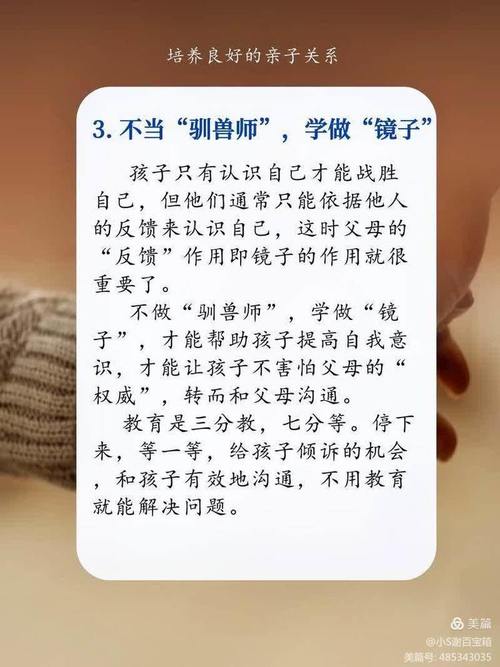

华东师范大学心理咨询中心记录的真实案例极具代表性:初三学生小林将父母微信备注为"教导主任",宁可向游戏网友倾诉烦恼,这种现象暴露了情感账户的空洞——当存款不足时,任何提款要求都会遭遇系统拒付,神经语言程序学(NLP)研究表明,镜像神经元系统决定了人类更易接受"相似频率"的沟通,这意味着父母需要先学会解码Z世代的交流密码。

情感需求的系统性忽视

在深圳某国际学校的沙盘治疗室,咨询师发现超过半数的学生作品都呈现"孤岛"意象,这些物质优渥的孩子用沙具构建出被玩具、书籍包围却无人物的世界,无声地诉说着情感荒漠的存在,马斯洛需求层次理论在此遭遇现实悖论:当生理安全需求被过度满足时,爱与归属的需求反而成为稀缺品。

著名家庭治疗师萨提亚提出的"冰山理论"在此极具解释力:孩子表面的对抗行为,往往是深层渴望关注、渴望肯定的呐喊,上海教育电视台《少年说》栏目中,那个站在天台上哭喊"你们能不能不要只关心分数"的女生,撕开了千万家庭的温情面具,当爱被量化为成绩单上的数字,任何管教都注定沦为冰冷的交易。

权威形象的自我消解

广州某重点小学的课堂观察显示,当教师批评学生沉迷手机时,63%的孩子会立即反驳"我爸吃饭都在刷抖音",这种言行不一的示范效应,使教育者陷入塔西佗陷阱:当权威失去公信力,任何说教都会被视为虚伪的表演,社会学习理论早已证实,观察学习占人类行为习得的70%以上,父母的每个生活细节都是活教材。

在杭州某家庭教育工作坊,心理导师让家长列出"希望孩子改正的缺点",结果发现89%的条目正是父母自身存在的问题,这个戏剧性的对照揭示了一个残酷真相:教育本质上是对自我生命的再审视,当父母要求孩子放下手机时,是否准备好先熄灭自己屏幕的微光?

成长规律的认知偏差

北京协和医院儿科门诊数据显示,"注意力缺陷"误诊案例中,81%属于正常儿童被错误标签化,这种将发展特性病理化的倾向,暴露出成人世界对成长规律的集体无知,皮亚杰认知发展理论明确指出,7-12岁儿童正处于具体运算阶段,其逻辑思维尚需实物支撑,而多数家长却要求他们具备成人的抽象思维能力。

南京师范大学的对比实验颇具启示:当教师允许五年级学生用乐高积木演示数学题时,原先"不听话"的学生解题正确率提升40%,这证明所谓的"不配合",往往是教育方式与认知阶段错位的产物,就像要求春天的嫩芽呈现秋日的硕果,违背自然法则的催促终将导致成长的畸变。

当我们站在教育变革的十字路口,或许该重读卢梭在《爱弥儿》中的警示:"大自然希望儿童在成人之前就要像儿童的样子。"破解"不听话"魔咒的关键,不在于研发更精巧的管教技术,而在于成年人是否愿意蹲下身来,以平视的姿态重识童年,那些被误解的对抗,也许正是生命向上生长的力量在寻找破土的方向,教育的终极智慧,或许就藏在我们放下"塑造者"执念的瞬间,在亲子目光平齐的刹那,看见彼此眼中真实的人性光芒。