在某个普通工作日的傍晚,王女士站在儿子紧闭的房门前,手里端着刚切好的水果盘,这已经是本周第三次,读初二的儿子放学回家后径直走进房间,房门"咔嗒"落锁的声音让她的心跟着沉了沉,类似的场景正在全国无数家庭上演,这个看似普通的关门动作,实则叩击着当代家庭教育的深层命题。

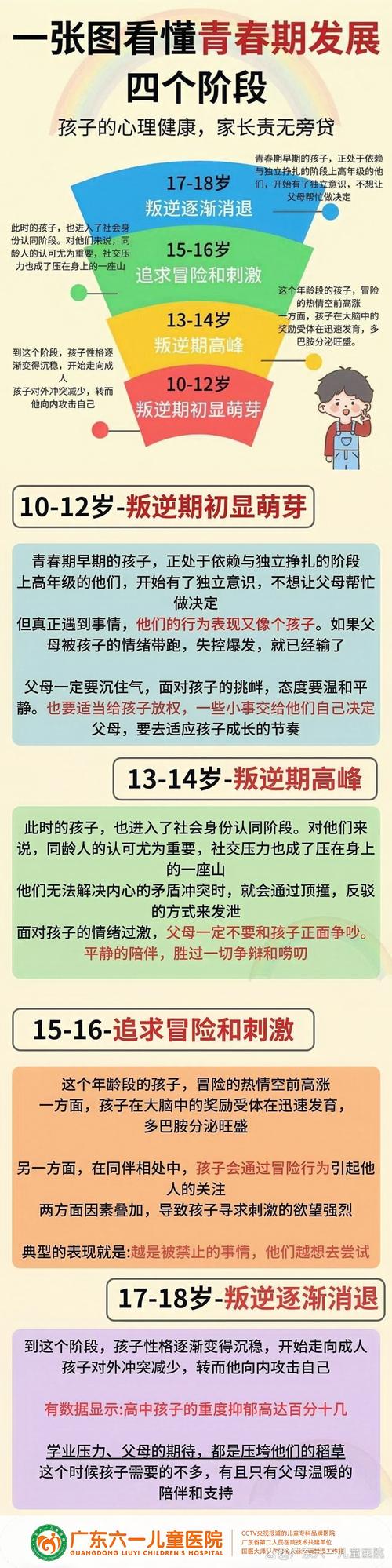

紧闭的房门:青春期心理发育的显性符号 12-18岁的青少年正处于心理断乳期,他们的大脑前额叶皮层仍在发育,导致情绪调控能力较弱,此时的沉默往往不是针对父母,而是个体在经历剧烈的身心变化时,本能地寻找自我保护空间,神经科学研究表明,青春期大脑对社交压力的敏感度较儿童期提升40%,这解释了为何孩子们更倾向于独处。

一位重点中学的心理辅导老师分享道:"我们接触的案例中,75%的家长将孩子的房门紧闭视为叛逆信号,但实际上,这更像是青少年在喧嚣世界中搭建的临时避难所。"某次家长开放日,学生们在匿名问卷中写道:"我需要一个能卸下面具的地方"、"关上门才能听见自己的心跳",这些真实的心理独白提醒我们,孩子的沉默可能承载着成长过程中难以言说的困惑。

沟通困境中的家长误区 面对紧闭的房门,很多家长容易陷入三种典型误区:首先是信息轰炸式追问,每分钟抛出3-5个问题;其次是情感绑架式沟通,反复强调"我这是为你好";最极端的是强行突破隐私界限,翻查日记或手机记录,北京市家庭教育指导中心的数据显示,这三种做法导致亲子关系恶化的概率分别达到62%、58%和81%。

某三甲医院青少年心理门诊的案例档案里记录着这样的故事:父亲因长期擅自进入儿子房间,导致孩子出现应激反应,每次回家都要用椅子抵住房门,这个极端案例折射出,不当的沟通方式可能将暂时的沉默演变为持久的情感隔离,更值得警惕的是,中国青少年研究中心2022年的调查显示,34.7%的家长从未接受过科学的家庭教育指导。

破冰之道:构建新型亲子对话系统

-

空间尊重的艺术 在上海市某示范性高中的家校座谈会上,资深班主任建议:"不妨与孩子共同设计'心灵缓冲期'。"具体而言,可以约定回家后1小时为自主时间,期间家长不主动打扰,这种仪式化的空间隔离,往往能让孩子获得安全感,反而更愿意在缓冲期结束后主动交流。

-

非言语沟通的巧思 广州家庭教育促进会的实践案例显示,在儿童房门口设置"心情晴雨表",用不同颜色的磁贴表达情绪状态,能使亲子沟通效率提升40%,一位成功改善关系的父亲分享:"当孩子挂出红色磁贴时,我会默默准备他爱吃的点心放在门口,这种无声的关怀往往能打开话匣子。"

-

场景化对话的营造 中国人民大学附属中学的心理教师团队研发的"三分钟散步法"值得借鉴:每天晚饭后邀请孩子进行简短散步,并肩行走的体态和流动的街景能有效降低对话压力,数据显示,采用此方法的家庭,孩子主动倾诉的概率提升2.3倍。

-

兴趣切入的对话策略 杭州某重点初中开展的"亲子共学计划"取得显著成效:让家长学习孩子感兴趣的游戏、动漫或短视频内容,创造共同语言,参与计划的家庭中,89%的孩子表示"更愿意和父母聊天了",这种"降维沟通"不是讨好,而是搭建理解的桥梁。

教育者的自我革新 面对新时代的亲子关系,家长需要完成三个认知升级:理解沉默可能是孩子处理信息的独特方式;承认代际认知差是客观存在;最重要的是,学会把"教育者"身份转化为"成长陪伴者",北京师范大学家庭教育研究中心的研究表明,采用陪伴者思维的父母,其子女的心理韧性指数高出传统型家庭子女27个百分点。

在深圳某国际学校的家长工作坊里,心理咨询师带领家长们进行角色互换演练,当父母们戴上降噪耳机体验"被说教"的感受后,有位母亲红着眼眶说:"我终于明白,那些我以为的关心,在孩子耳中可能是刺耳的噪音。"

关上的房门不应成为亲情的阻隔,而应视为重新认识彼此的契机,当我们放下"必须说教"的执念,转而在孩子的心灵地图上寻找新的坐标,那些紧闭的房门终会以意想不到的方式打开,就像春天来临前的土壤,表面的寂静之下,正孕育着破土而出的力量,教育的真谛,或许就藏在这种静待花开的智慧里。