(全文约2300字)

夏日的傍晚,我正整理心理咨询室的案例档案时,突然接到老同学林女士的紧急求助电话,电话那头传来焦虑的声音:"我女儿才上三年级,最近频繁撒谎怎么办?今天班主任发现她伪造家长签名,问她原因死活不开口..."这个案例折射出无数家长的共同困惑:当孩子开始习惯性撒谎,我们究竟该如何应对?

儿童谎言背后的心理密码

在展开对策探讨前,我们首先要理解:说谎并非洪水猛兽,而是儿童心智发展的必经阶段,多伦多大学儿童发展研究所长达20年的追踪研究发现,3岁儿童中30%会尝试说谎,到7岁时这个比例达到98%,这些数据提醒我们,与其将说谎视为道德缺陷,不如将其看作认知发展的里程碑。

心理学上将儿童说谎分为四个演进阶段:

- 幻想型谎言(3-5岁):混淆想象与现实

- 试探型谎言(6-8岁):测试规则边界

- 防御型谎言(9-12岁):逃避惩罚或责难

- 社交型谎言(13岁+):维系人际关系

以林女士女儿伪造签名的案例来看,属于典型的防御型谎言,这个阶段的孩子开始具备"后果预判"能力,当意识到可能面临严厉惩罚时,会本能选择风险最小的应对方式。

教育者常见的认知误区

在处理儿童说谎问题时,家长往往陷入三大误区:

- 道德审判陷阱:"这么小就学会骗人,长大还得了?"

- 过度反应模式:"必须狠狠惩罚才能记住教训"

- 信任危机循环:"你上次就撒谎,这次肯定也在骗人"

某重点小学曾对500名家长进行问卷调查,结果显示:

- 68%的家长在发现孩子说谎时会立即责骂

- 42%会采取惩罚措施(取消零花钱/禁止玩耍)

- 仅有15%会先询问具体原因

这种应激反应往往适得其反,加州大学洛杉矶分校的实验证明,遭受严厉惩罚的孩子,六个月内重复说谎的概率反而增加37%,因为高压环境会强化孩子的防御机制,促使他们发展出更隐蔽的说谎策略。

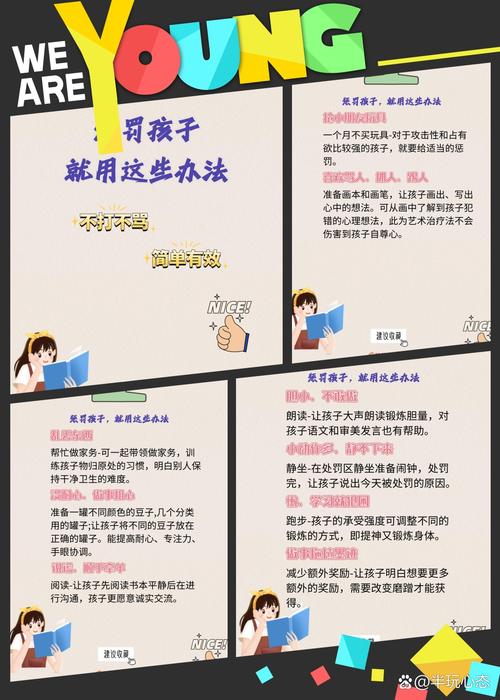

九大科学应对策略

建立"安全港"沟通机制 案例:8岁的天天因打碎花瓶不敢承认,妈妈没有责备,而是说:"妈妈小时候也打碎过外婆的镜子,当时躲在衣柜里发抖,你现在愿意和我说说发生什么了吗?"孩子瞬间泪崩说出实情。

关键点:

- 每周固定设置"无批评对话时间"

- 使用"我"句式代替"你"句式("我感到担心"而非"你又撒谎")

- 保持视线与孩子平齐的身体语言

重构"诚实奖励"系统 某国际学校推行"诚实积分计划":

- 主动承认错误+3分

- 坦白说谎动机+2分

- 提出补救方案+1分 积分可兑换特权(如选择周末活动),实施半年后,学生主动认错率提升82%。

实施"三步验证法" 当发现孩子可能说谎时:

- 观察:记录异常行为模式(如摸耳朵、眨眼频率增加)

- 确认:用中性语言复述事件("你说是小明弄坏的?")

- 引导:提供修正机会("有时候记错了很正常,要不再想想?")

创设"犯错成本递减"环境 将惩罚阶梯设置为: 主动承认 → 承担直接后果 被动发现 → 承担后果+信任修复任务 说谎掩盖 → 承担后果+修复任务+责任教育

例如打碎玻璃:

- 主动承认:共同清理+学习安全知识

- 说谎被发现:清理+安全知识+给社区写安全倡议书

善用隐喻教育 推荐绘本:《狼来了》新解版、《诚实的小橡树》 电影片段:《木偶奇遇记》鼻子变长桥段 科学实验:种植两盆植物,一盆每天听诚实话语,一盆听谎话(实际是光照差异)

构建"透明化"家庭系统 案例:工程师父亲制作"家庭可视化任务板"

- 完成事项用绿色磁贴

- 未完成用黄色磁贴

- 说谎遮盖用红色磁贴 每周清算时,黄色只需补做,红色需额外完成家庭服务

启动"责任转化"训练 当孩子说谎逃避任务时,不要剥夺机会,而是升级责任: 原定:倒垃圾 说谎后:负责垃圾分类指导 通过赋予更重要角色,培养责任感

实施"镜像教育法" 家长每天记录自己的"白色谎言"(如假装喜欢礼物),周末家庭会议公开讨论:

- 这个谎言是否必要?

- 有没有更好的表达方式?

- 如果重来会怎么做?

引入"第三方见证人" 定期邀请孩子信任的亲友(姑姑、表哥)参与家庭会议,建立多维监督体系,外人的适度参与能增强孩子的社会责任感。

长期预防机制建设

心智发展跟踪表 按月记录:

- 逻辑自洽能力

- 同理心发展

- 因果认知水平 及时发现认知偏差

-

建立"诚实银行" 将每次诚实行为转化为"道德存款",用于兑换非物质奖励(如决定周末菜单)

-

社会实践课程 定期参与:

- 法庭旁听(观看伪证罪审判)

- 记者访谈(了解信息核实流程)

- 超市防损体验(认识诚信系统)

特殊情境应对指南

情境1:偷钱后谎称捡到 应对流程: ① 共情:"你当时一定很想要那个玩具" ② 重构:"但这不是我们的钱,想想失主多着急" ③ 补救:"我们怎么悄悄还回去?"

情境2:伪造考试成绩 处理步骤: ① 展示自己当年的低分试卷 ② 分析知识薄弱点 ③ 制定"诚实进步计划表"

情境3:推卸责任型谎言 解决方法: ① 用玩偶重现事件 ② 让孩子给玩偶提建议 ③ 引导自我反思

处理儿童说谎问题,本质上是构建信任关系的艺术,当我们用理解取代批判,用引导替代压制,孩子自然会向光明生长,就像处理缠结的毛线球,急躁地拉扯只会让死结更紧,唯有耐心找到线头,才能理顺千丝万缕。

正如儿童心理学家阿尔弗雷德·阿德勒所言:"每个行为不当的孩子都是丧失信心的孩子。"当我们为孩子搭建起敢于说真话的心理安全网,那些曾经用来防卫的谎言,终将化作成长路上蜕下的蝉壳。