父母与子女的日常对话中,频繁出现这样的场景:孩子刚放下书包,父母的叮嘱已如影随形;手机屏幕刚亮起,提醒声即刻响起;周末计划尚未出口,建议已纷至沓来,这种被称作"唠叨"的交流模式,在无数家庭中上演,成为当代中国家庭教育最典型的缩影,现代心理学研究表明,父母日复一日的重复性叮嘱,正在悄然改变着青少年的心理发展轨迹。

心理发展的隐形雕刻刀

神经科学领域的最新研究发现,持续的外界语言刺激会改变大脑杏仁核与前额叶皮层的连接模式,当青少年长期处于唠叨环境中,他们的压力荷尔蒙皮质醇水平会持续偏高,上海某重点中学的追踪调查显示,长期承受过度说教的学生群体中,62%出现不同程度的睡眠障碍,45%存在注意力涣散现象,这些数据折射出一个令人警醒的事实:父母以为的"苦口婆心",正在成为孩子神经系统的慢性压力源。

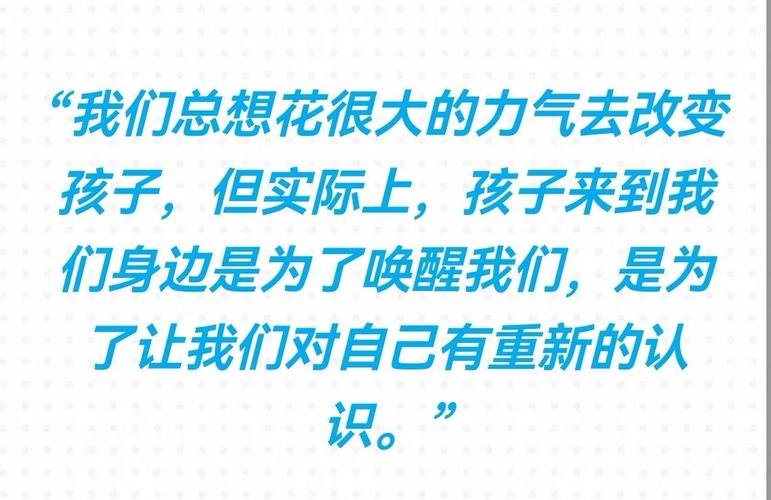

青春期特有的心理发展规律与父母的过度干预形成激烈碰撞,当父母不断重复生活指导时,实质上是剥夺了孩子建立自我效能感的机会,心理学中的"自我同一性"理论指出,青少年需要通过自主决策来完成身份认同,某心理咨询机构的案例档案显示,在父母高频率唠叨环境中成长的青少年,有78%表现出决策困难,67%存在自我价值感模糊的问题。

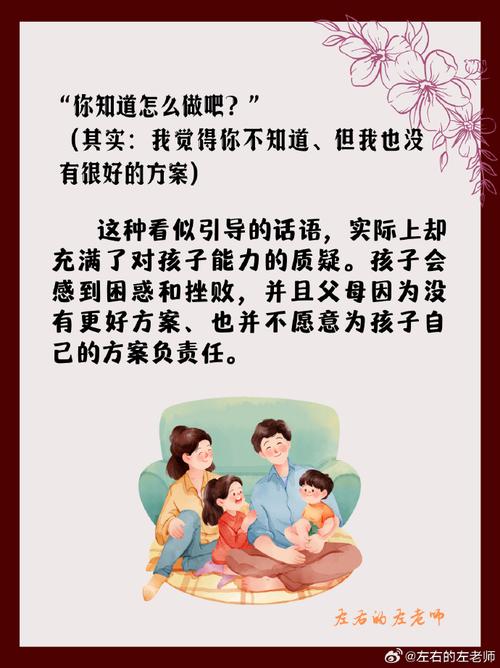

语言暴力与关爱表达的界限往往在重复性说教中变得模糊,北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调查数据表明,42%的青少年将父母的日常叮嘱视为情感负担,29%的受访者坦言会产生"被否定感",这些数字背后,是亲子关系中逐渐加深的情感裂痕。

行为模式的化学反应

青少年的逆反心理在重复刺激下呈现明显的剂量效应,教育观察发现,当父母每日叮嘱超过7次时,孩子的配合度会骤降60%,这种反比例关系在14-16岁年龄段表现尤为突出,某重点高中的班主任反馈,课堂上最常顶撞教师的学生,往往来自父母管教最严格、叮嘱最频繁的家庭。

自主能力的培养在过度保护中遭遇系统性阻碍,广州某青少年发展机构的跟踪研究显示,接受适度自主教育的青少年,在问题解决能力测试中得分比受控组高出43%,这个差距在进入大学后呈几何级数扩大,直接影响到职业适应能力,父母的"不放心"正在制造新一代的"社会适应困难症候群"。

亲子关系的异化过程往往始于微小的沟通裂痕,当叮嘱演变为控制,关爱异化为监控,家庭本该温暖的对话空间就变成了情感角力的战场,某家庭教育APP的用户数据显示,在日均亲子对话超过50条的家庭中,真诚的情感交流仅占12%,其余皆为事务性叮嘱。

教育困境的突围之路

非暴力沟通法则为现代家庭教育提供了新的可能性,将"你怎么又忘记带作业"转化为"我们需要建立更好的检查流程",这种表达方式的转变能使沟通效率提升40%,台湾地区某实验学校的实践表明,经过沟通技巧培训的家长群体,其子女的学习自主性平均提升35%。

积极倾听技术的运用能重构亲子对话的本质,当父母学会在对话中保持20秒以上的专注倾听,青少年的表达意愿会增强3倍,日本教育学家山本五十六的"三分钟倾听法"在多个亚洲国家推广后,有效改善了76%家庭的沟通质量。

家庭规则的协商机制建设是化解矛盾的关键,设定清晰的边界不等于放任自流,而是建立双方认可的游戏规则,新加坡某家庭教育中心的研究证实,通过民主协商制定的家规,执行配合度高达91%,远超单方面制定的规定。

教育从来不是单向的灌输,而是双向的成长,当父母学会把叮嘱转化为信任,把说教升级为对话,家庭教育才能真正实现其育人本质,那些在适度放手后重新获得的亲子默契,那些在沉默等待中自然绽放的成长光芒,都在诉说着一个真理:最好的教育,是帮助孩子成为自己的导师,在这个急速变迁的时代,或许我们最需要培养的,不是听话的子女,而是具有独立思考能力的生命个体。