▎当"坐不住"成为课堂新常态

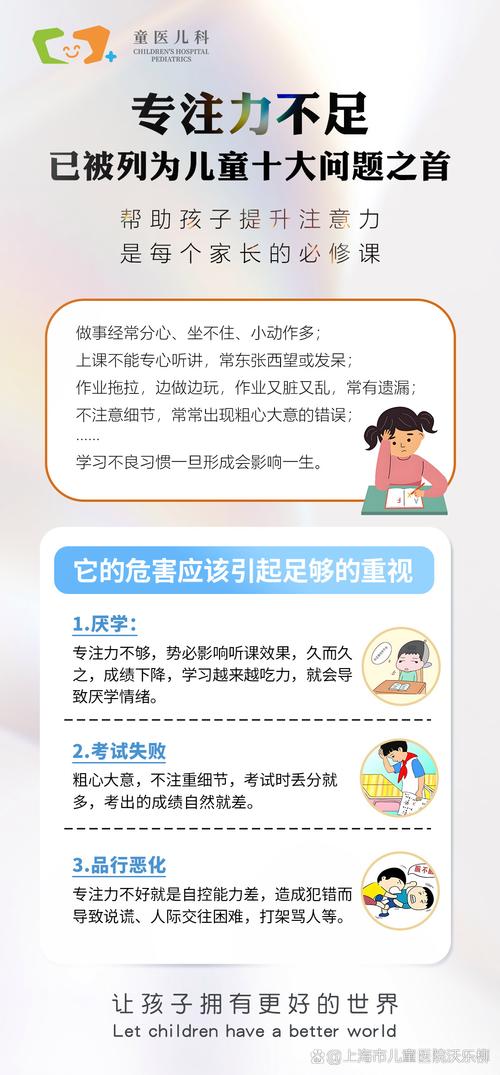

在某重点小学四年级的语文课上,李老师正声情并茂地讲解《颐和园》的写作手法,但台下32个学生中,有5个在转笔,3个在课本上涂鸦,2个频繁调整坐姿,还有1个每隔五分钟就要举手去洗手间,这个场景正在全国85%的中小学课堂重复上演,教育部的专项调查显示,超过60%的教师认为学生专注力水平较五年前明显下降。

在家庭教育场景中,这种浮躁现象同样突出,家长王女士发现,儿子明明完成作业时平均每8分钟就要摸一次手机,40分钟的网课需要暂停6次喝水、上厕所、找文具,这种碎片化的学习模式正在侵蚀青少年的深度学习能力,上海教育科学院追踪研究发现,持续专注时间不足15分钟的学生,其知识留存率仅为专注30分钟学生的三分之一。

▎解构浮躁背后的多维动因

从神经科学视角审视,青少年前额叶皮质发育滞后与多巴胺分泌系统的失衡构成生理基础,美国国立卫生研究院(NIH)的研究表明,14岁以下儿童的前额叶皮质成熟度仅为成人的70%,这使得他们在抑制干扰、延迟满足方面存在天然弱势,短视频平台设计的即时反馈机制导致多巴胺分泌阈值持续升高,当学生回归需要延迟满足的学习场景时,就会产生强烈的认知不适。

教育生态的系统性失衡加剧了这一问题,某省会城市重点中学的调查显示,初中生平均每天接触电子屏幕时间达4.2小时,而纸质阅读时间不足0.8小时,这种感官刺激的持续轰炸导致大脑的默认模式网络(DMN)过度活跃,使学生即使在安静环境中也难以启动深度思考,更值得警惕的是,32%的家长采用"监视式陪读",这种过度干预反而强化了学生的焦虑情绪,形成"注意力涣散-家长施压-更严重分心"的恶性循环。

▎分阶培育专注力的系统方案

针对小学低年级(1-3年级),需要重建感官秩序,上海市实验小学推行的"五感训练法"成效显著:每天晨读前进行5分钟"听觉专注"练习(闭眼辨识环境声),课间开展"触觉地图"游戏(蒙眼辨认材质),这些训练使学生的课堂有效注意时长从12分钟提升至21分钟,家庭作业可实施"番茄工作法"儿童版:15分钟专注学习+5分钟自由活动,用沙漏替代电子计时器以减少干扰。

对于小学高年级(4-6年级),应着重培养元认知能力,北京市海淀区某重点小学开发的"思维监控手册"包含分心记录表、注意力雷达图等工具,帮助学生可视化自己的专注过程,实践证明,持续使用8周后,学生自我调节失误减少47%,家长可引入"家庭专注时间",每天设定30分钟全家共同阅读或工作,用环境感染力替代说教。

初中阶段需构建价值驱动型专注体系,杭州某中学的"目标可视化工程"要求每个学生制作"梦想板",将长期目标分解为每周的专注任务,该校跟踪数据显示,参与项目的学生学业效能感提升35%,针对手机依赖症,可采用"物理隔离法":学习时将手机置于上锁的定时盒,配合"专注银行"制度(累积专注时间兑换适度游戏时长)。

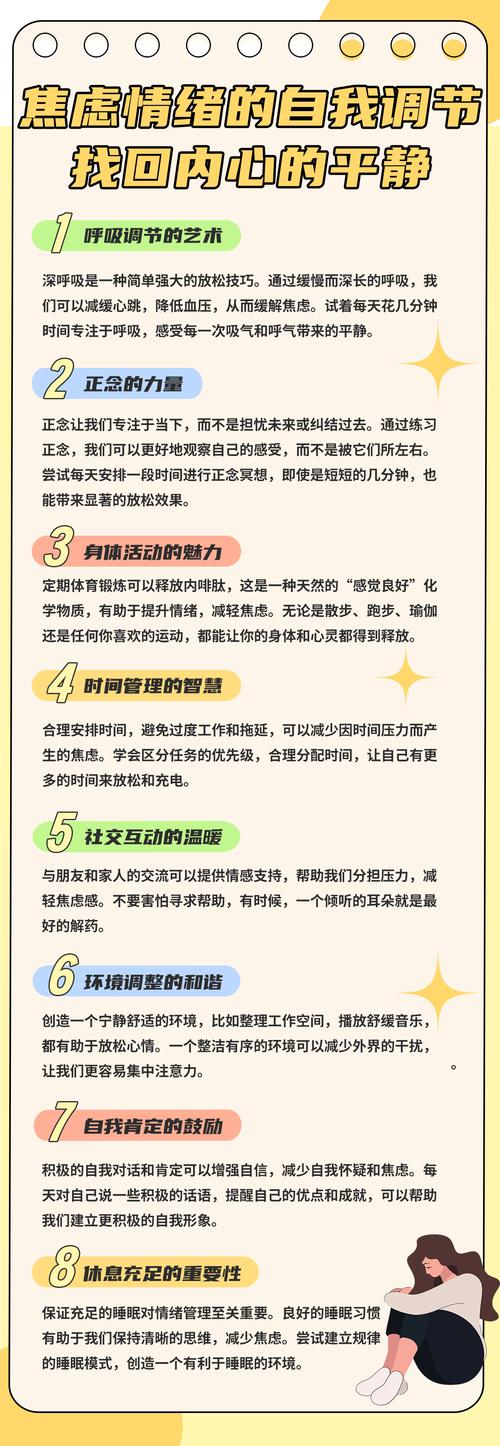

高中生群体则需要认知重构训练,江苏省重点高中推广的"正念学习法",在课前进行3分钟呼吸冥想,使大脑α波增幅达28%,显著提升知识接收效率,面对考试焦虑,可运用"注意力锚定技术":在课桌角放置特定物件(如海洋瓶),分神时凝视10秒帮助思维复位,家长要转变监督者角色,通过"成长型对话"(如讨论学科价值而非分数)激发内生动力。

▎重塑教育生态的协同机制

学校需要重构空间设计哲学,深圳某新建学校的"注意力友好型教室"采用环形布局,设置可调节光照系统,墙面使用降低视觉疲劳的莫兰迪色系,课程安排遵循认知节律,将核心学科设置在专注力黄金时段(上午9-11点),实验班试行90分钟大课制,中间穿插15分钟结构化运动。

家庭环境改造同样关键,建议设立"学习圣域":2平方米以上的独立空间,实施"三无政策"(无电子产品、无杂物堆积、无视觉干扰),参照德国"客厅书房化"理念,将家庭公共区域的部分空间改造为开放式学习区,用身教替代言传,家长要建立"数字斋戒"制度,比如每周日全家禁用智能设备,用棋盘游戏、户外活动重建亲子联结。

教师需要掌握新型教学策略,采用"三阶段注意力引导法":课前用悬念问题激活前额叶(如"谁能解开这个历史谜题?"),课中每15分钟插入互动环节(小组讨论、实物演示),课后布置需要持续思考的延伸任务(如跨学科项目研究),北京师范大学附属中学的实践表明,这种方法使课堂参与度提升40%,知识点留存率提高25%。

在这个信息过载的时代,重建学生专注力不仅是教育命题,更是关乎民族未来的战略工程,当我们用系统思维取代简单说教,用科学方法替代经验主义,用生态重构破解单一治理,那个画面终将实现:教室里的少年们眼眸清澈,手中的笔尖在纸上沙沙作响,思想的火花在静默中迸发,这需要教育工作者的智慧,更需要整个社会的觉醒与协同,毕竟,守护专注力,就是守护文明传承的火种。