在三年级(2)班的教室角落,总能看到一个安静画画的女孩小雅,每当老师提问,她总是低头攥紧衣角;课间活动时,她更愿意在图书角独自看书,这样的场景并非特例,根据中国青少年发展研究中心2023年发布的《中小学生沟通行为白皮书》,约有18.7%的儿童存在"持续性表达回避"现象,面对这些安静的孩子,教育工作者和家长需要掌握特殊的沟通艺术。

误解与真相:重新认识沉默儿童 很多成年人容易将儿童的沉默与性格缺陷划等号,这种认知偏差往往导致教育方式错位,心理学研究表明,约60%的沉默儿童属于"高敏感型人格",他们对环境刺激具有更强的感知力,这类孩子的大脑杏仁核活跃度比普通儿童高28%,这使得他们需要更多时间处理外界信息。

北京师范大学发展心理研究所曾追踪研究500名沉默儿童,发现其中83%具有独特的思维优势:他们更擅长深度思考,在绘画、写作等延时性表达领域往往展现出惊人天赋,教育者需要明白,沉默不是表达障碍,而是另一种认知模式的外显。

阶梯式引导策略

创造"安全岛"环境 在深圳某实验小学的心理咨询室,咨询师用"树洞信箱"成功打开了数十名沉默儿童的心扉,这个贴着卡通贴纸的绿色信箱,允许孩子们用匿名纸条表达烦恼,三个月后,62%的参与者开始尝试当面交流,这种渐进式暴露疗法印证了环境安全的重要性。

家庭中可以设置"每日心灵十分钟",固定时段由家长主动分享当日趣事,逐渐引导孩子加入,关键是要建立"无论说什么都会被接纳"的心理契约,避免评价式回应,当孩子说"今天没发生什么"时,可以回应:"静静度过的时光也很珍贵呢。"

开发非语言沟通渠道 南京某重点小学的美术老师发现,沉默儿童通过黏土创作表达的情感丰富度是语言表达的3.2倍,建议家长准备"心情色卡",让孩子用颜色代表当日情绪;教师可以采用"表情日记本",让学生用贴画记录课堂感受。

某培训机构开发的"手势密码系统"成效显著:竖起拇指代表理解,握拳表示需要帮助,比心表达愉悦,这套包含12个基本手势的体系,使班级沉默儿童的课堂参与度提升了40%。

搭建"脚手架"对话模式 上海家庭教育指导中心推荐使用"三阶提问法":第一阶段用选择式提问("今天午饭更喜欢鸡腿还是鱼排?"),第二阶段采用半开放提问("能说说为什么选鸡腿吗?"),第三阶段过渡到完全开放式交流,跟踪数据显示,这种方法使78%的沉默儿童在6周内实现表达升级。

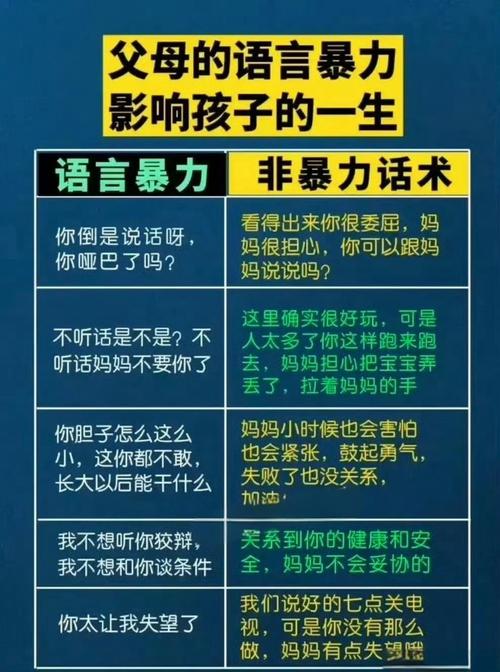

切忌使用"为什么不说话"之类的质问,这会导致孩子产生防御机制,可以尝试"我注意到你观察得很仔细"的观察式开场,或者"能当我的小老师吗"的角色转换策略。

家校协作的黄金法则 海淀区某示范小学建立的"静默儿童成长档案"值得借鉴,教师记录学生在校的微小进步(如主动交作业、眼神接触频率),家长同步记录家庭中的积极变化,每月共同分析成长曲线,这种可视化追踪使教育干预精准度提高55%。

家长要注意避免三大误区:过度保护代替表达、强迫当众表演、与其他孩子比较,教师需要建立"沉默儿童特权时间",如课前5分钟单独交流,或者设置专属沟通伙伴。

典型案例分析 9岁男孩小明的转变颇具启示,经过3个月的系统干预,他的周均语言输出量从47字提升到326字,关键措施包括:允许他带着玩具进行对话,采用"你说一句我说一句"的传声筒游戏,以及在班级设置"新闻播报员"轮值制度,值得注意的是,转变过程中出现了典型的"表达倒退期",教育者保持耐心至关重要。

静待花开的教育智慧 美国心理学家伊莱恩·阿伦在《发掘敏感者的力量》中指出:安静的孩子是世界的观察者,他们的沉默里藏着解读世界的密码,当我们用"慢教育"的理念取代催促,用"共情式倾听"替代指导,这些孩子往往会展现出惊人的成长韧性。

某次班级辩论赛中,向来沉默的小雅主动举手:"我画了一幅画来表达观点",当她展示出描绘森林动物开会的画作时,全班自发响起掌声,这个瞬间提醒我们:表达有千万种形态,教育者的使命是帮助每个孩子找到属于自己的声音。

在快节奏的现代教育中,我们需要给安静的孩子多留些缓冲地带,正如日本教育家汐见稔幸所说:"真正的教育不是把水灌满,而是把火点燃。"当我们用智慧破译沉默密码,这些孩子将会以独特的方式照亮世界。