引言:理解孩子的“向外探索”本能

15岁正值青春期的关键阶段,孩子频繁要求外出,可能是家长最常面临的挑战之一,许多父母为此焦虑:“孩子总往外跑,会不会学坏?”“成绩下滑怎么办?”这种看似“叛逆”的行为背后,往往隐藏着青春期特有的心理需求与发展规律,作为家长,与其强行压制,不如深入理解孩子的成长逻辑,在尊重与引导中找到平衡点。

第一部分:青春期为何渴望“向外跑”?

生理与心理的双重驱动

青春期是大脑前额叶皮层快速发育的时期,孩子对新鲜事物的好奇心、社交需求以及对独立空间的渴望显著增强,神经科学研究表明,15岁左右青少年的多巴胺分泌水平处于高峰,他们更容易被外界刺激吸引,渴望通过探索获得即时反馈的愉悦感。

社会认同感的建立

这一阶段的孩子开始脱离家庭,转向同伴群体寻求认同,与朋友外出、参加活动,是他们建立自我身份的重要途径,心理学家埃里克森指出,青春期核心任务是形成“自我同一性”,而同伴互动正是这一过程的催化剂。

对自主权的诉求

频繁外出可能是孩子对“掌控感”的试探,当父母过度干预日常生活时,他们会通过扩大活动范围来争取独立性——这种行为并非“叛逆”,而是成长的自然表达。

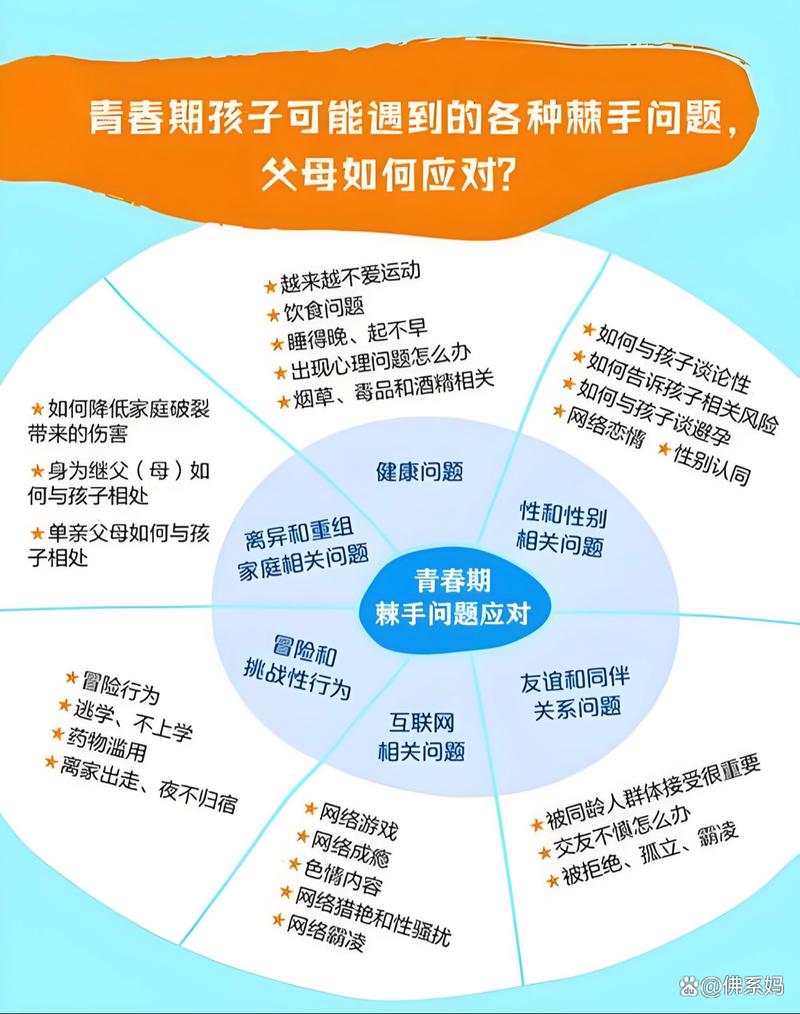

第二部分:警惕过度外出的潜在隐患

尽管外出是正常需求,但若缺乏边界,可能带来以下风险:

- 安全隐患:未成年的判断力尚未成熟,可能因冲动参与危险活动(如深夜聚会、危险运动)。

- 学业失衡:过度沉迷社交可能挤占学习时间,导致成绩下滑。

- 价值观偏移:若交友不慎,可能沾染不良习惯(如吸烟、逃课)。

关键信号判断:

- 是否频繁隐瞒行踪?

- 外出后情绪是否异常(如过度亢奋或低落)?

- 是否因外出拒绝承担基本责任(如作业、家务)?

第三部分:四步策略实现有效引导

建立信任而非对立

- 倾听需求,避免标签化

与其质问“为什么总出去玩”,不如问:“今天和朋友们做了什么有趣的事?”通过开放式对话,了解孩子的社交动机,有的孩子可能因课业压力大而寻求放松,有的则因缺乏家庭关注而依赖同伴。 - 分享自身经历

适当讲述自己青春期的故事(如“我15岁时也喜欢和同学骑车探险”),能拉近距离,让孩子感到被理解而非说教。

设定清晰且灵活的规则

- 共同协商“外出契约”

与孩子一起制定规则,包括:- 时间管理:如平日外出不超过2小时,周末可延长;

- 安全底线:必须告知地点、同伴联系方式,避免深夜单独行动;

- 责任前提:完成作业或家务后可自由安排时间。

- 允许弹性调整

若孩子遵守规则,可逐步放宽限制(如延长周末外出时间);若违反约定,则需共同讨论后果(如减少下周外出次数)。

用“替代方案”丰富生活体验

- 支持健康社交活动

鼓励孩子参与有组织的团体项目,如运动俱乐部、志愿活动或兴趣班,热爱户外的孩子可加入登山社,既满足探索欲,又能培养团队协作能力。 - 创造家庭吸引力

定期组织家庭日(如露营、看展),或邀请孩子的朋友到家中聚会,通过营造轻松氛围,让孩子意识到“家”也可以是舒适社交的场所。

培养内在目标感

- 帮助孩子找到热爱领域

许多青少年频繁外出,本质是缺乏内在目标,家长可通过观察其兴趣(如音乐、科技、运动),引导他们投入深度学习,为喜欢摄影的孩子报名课程,鼓励其用镜头记录城市探索。 - 将“外出”转化为成长资源

若孩子热衷社交,可引导其组织公益活动(如环保倡议、社区服务),将单纯的“玩乐”升华为社会责任感。

第四部分:当冲突升级时的应对技巧

情景模拟:孩子坚持要去一场家长反对的聚会

- 第一步:情绪降温

避免硬性阻拦,可回应:“我理解你很想去,但有些担心,我们能否先冷静讨论?” - 第二步:聚焦具体风险

不批评“你总是乱跑”,而是具体化问题:“聚会有陌生人参加吗?如果遇到劝酒,你准备怎么应对?” - 第三步:提供备选方案

“如果你能邀请朋友来家里办聚会,我愿意负责准备食物和接送。”

专业支持资源:

若孩子出现严重对抗或行为偏差(如逃学、接触违禁品),需及时寻求心理咨询师或学校社工介入,避免问题恶化。

在放手与保护之间找到平衡

15岁孩子的“外出渴望”,既是挑战,也是教育的契机,通过理解青春期的本质需求、设定合理框架并提供积极引导,家长可以帮助孩子将“向外探索”转化为自我成长的动力,真正的教育目标,不是把孩子拴在身边,而是让他们在安全的边界内,学会为自己负责,最终成长为独立而坚韧的个体。

关键提醒:

教育没有标准答案,但永远需要三个要素:看见需求、传递信任、赋予力量,当孩子感受到尊重而非控制时,他们回馈的将是出乎意料的成熟与自律。