深夜两点,某重点中学班主任的手机突然震动,家长群跳出一条求助信息:"孩子每天凌晨三点躲在被窝刷短视频,成绩从班级前十跌到倒数,我该怎么办?"这条信息瞬间引发群体共鸣,37位家长在半小时内纷纷留言讲述相似困扰,这个现象背后折射出的不仅是简单的家庭教育难题,更是数字化时代亲子关系重构的重要课题。

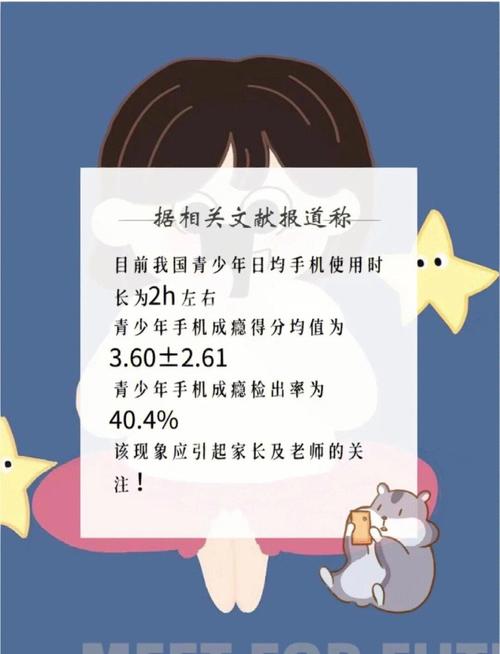

深夜屏幕背后的心理密码 青少年夜间手机依赖并非简单的自制力薄弱,而是多重心理需求的集中爆发,发展心理学研究表明,12-18岁青少年正处于"心理断乳期",夜间使用电子设备往往承载着三重核心需求:

-

社交补偿机制:白天被课业填满的社交需求,在夜晚通过虚拟社交获得代偿,某重点高中心理辅导室的统计显示,68%的夜间手机使用集中在社交软件,其中匿名社群参与度占比高达43%。

-

压力宣泄窗口:北京师范大学青少年研究中心2023年的调查数据显示,76%的受访学生将深夜手机使用视为缓解学业压力的主要途径,短视频的即时反馈机制形成独特的情绪调节模式。

-

自我掌控体验:当白天的生活被严格规划,深夜的"屏幕时间"成为青少年确认自我掌控感的重要场域,这种隐秘的掌控体验往往与家长的监管力度形成正相关。

传统管控方式的失效分析 多数家长采取没收设备、断网监控等传统方式,却常常陷入"猫鼠游戏"的恶性循环,上海某区家庭教育指导中心跟踪调查显示,强制管控措施的成功率不足21%,且78%的案例中出现亲子关系恶化,深层原因在于:

-

数字化原住民的生存悖论:当代青少年是真正的"网络原住民",完全隔绝数字设备不仅不现实,更可能造成社交脱节,美国儿童发展协会2022年的研究指出,适度数字社交对青少年社会适应能力发展具有积极作用。

-

逆反心理的负向强化:粗暴干预会激活青生的"心理抗拒"机制,某重点中学的心理测评显示,被严格管控手机使用的学生中,64%出现故意拖延作业、逃避沟通等对抗行为。

-

代际认知的鸿沟效应:家长对数字技术的认知断层导致管理方式错位,斯坦福大学教育研究院发现,能够与子女讨论网络内容的家长,其监管有效性提升3.2倍。

构建新型管理范式的五个维度

-

认知重塑:从"敌人"到"盟友"的转变 举办家庭数字沙龙,邀请孩子担任"技术顾问",讲解热门APP的设计原理,北京某重点家庭通过共同分析短视频算法机制,帮助孩子建立批判性使用意识,三个月内夜间使用时长下降57%。

-

契约式管理:构建双向约束机制 引入"睡眠银行"概念:协商制定手机使用公约,设立积分奖励制度,例如提前30分钟交机可累积"信用积分",用于兑换周末适度延长的使用时间,深圳某实验学校推行该模式后,学生自主管理达标率提升至82%。

-

环境重构:打造睡眠友好空间 将充电站移出卧室,采用暖光照明和物理时钟营造入睡氛围,日本睡眠医学协会研究表明,卧室移除电子设备可使褪黑素分泌量提升23%,入睡时间平均提前41分钟。

-

替代方案:提供优质夜间选择 建立"夜间锦囊"计划:在睡前黄金时段提供实体书、模型拼装等替代活动,某家庭教育工作室案例显示,引入历史解谜书系列后,73%的青少年主动减少夜间手机使用。

-

榜样力量:家庭数字断食实践 设立"无屏星期三"等家庭数字净化日,家长同步放下手机,加州大学伯克利分校追踪研究发现,家庭成员共同参与数字戒断,青少年依从性提高4倍。

危机干预的智慧边界 当出现严重依赖倾向时(日均夜间使用超3小时),需要专业介入,中科院心理所建议采用"三级响应机制":初级进行认知行为干预,中级引入专业心理咨询,重度依赖需配合医学治疗,某三甲医院青少年门诊数据显示,科学干预下86%的病例在6个月内恢复正常作息。

在这个每7分钟就有新APP诞生的时代,深夜手机管理本质上是场关于自主性的教育实验,智慧的家长应当成为"数字冲浪教练",而非"网络警卫",当我们真正理解屏幕背后的渴望,就能将这场深夜的较量转化为培养自律能力的珍贵契机,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"教育不是对抗本能,而是引导本能找到光明的出口。"