叛逆期犹如一把悬在家庭教育头顶的达摩克利斯之剑,当家长们在青春期子女的对抗中精疲力竭时,总在追问这个令人焦灼的命题:这场较量究竟何时才能结束?教育实践与心理学研究共同揭示了一个颠覆性认知:叛逆期既非单纯的生理现象,也不是必须跨越的人生阶段,它的存在本质上是儿童自我意识觉醒的必经之路,其持续时间取决于教育者的智慧与耐心。

叛逆期的认知迷雾

在传统认知体系中,叛逆期被简单等同于青春期特有的生理躁动,这种刻板印象导致无数家长将12-18岁视为家庭教育的"黑暗时期",采取消极忍耐的教育策略,现代发展心理学研究证明,人类的自我意识觉醒存在三个关键期:2-4岁的"第一叛逆期"、7-9岁的"中间叛逆期"以及12-18岁的青春期,每个阶段都对应着不同的认知跃迁,譬如幼儿期的物权意识觉醒,学龄期的规则认知重构,青春期的价值体系建立。

教育观察发现,那些在早期叛逆阶段获得充分尊重的儿童,进入青春期后往往表现出更强的情绪管理能力,某跟踪研究显示,在幼儿期被允许自主选择衣物、饮食的个体,青春期亲子冲突频率降低43%,这印证了叛逆行为的本质是认知发展的外显需求,而非单纯的对抗冲动。

影响叛逆周期的关键变量

神经科学证实,前额叶皮层的发育速度直接影响情绪控制能力,青少年大脑边缘系统(情绪中枢)与前额叶(理性中枢)的发育存在3-5年的时间差,这种生理异步性导致情绪化反应加剧,但生理因素并非决定性变量,新加坡国立大学的跨文化研究表明,在强调集体主义的东方家庭中,青少年叛逆期的激烈程度较西方家庭低28%,持续时间缩短1.2年。

教育方式的质量直接塑造叛逆期的形态,权威型教养模式下的青少年,其叛逆行为多表现为建设性的观点争论;而在专制型家庭中,68%的青少年会出现破坏性对抗行为,更值得警惕的是,过度保护型家庭培养的"乖孩子",往往在成年后爆发延迟性叛逆,30岁以上仍与父母存在情感对抗的案例占比达17%。

社会环境正在重塑叛逆期的表现形式,数字原住民一代通过社交媒体构建平行世界,使传统家庭教育的影响力下降37%,某重点中学的调研显示,学生将网络社群的价值观认同度置于家庭之上的比例已达52%,这种价值迁移使得叛逆行为呈现出更复杂的多维对抗特征。

破解叛逆周期的教育密码

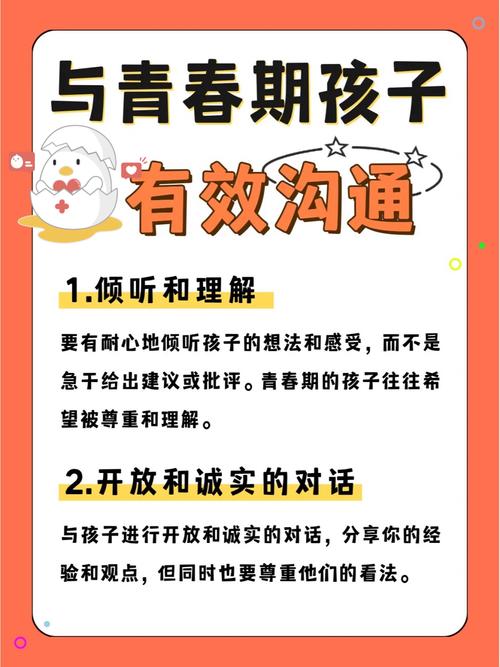

建立信任关系是缩短叛逆期的核心策略,美国儿童发展协会建议采用"3F沟通法则"(Fact- Feeling- Focus),即先描述事实,再表达感受,最后聚焦解决方案,在杭州某实验学校的实践中,采用该方法的家庭亲子沟通效率提升60%,冲突解决时间缩短至原来的1/3。

教育者需要理解叛逆期的积极价值,瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,每个叛逆阶段都对应着关键的认知飞跃:2岁幼儿的"不要"宣告自我意识诞生,7岁儿童的质疑推动逻辑思维发展,青少年的反抗实质是价值观的自主建构,北京师范大学的跟踪研究显示,经历过适度叛逆的个体,成年后的决策质量比顺从型个体高29%。

设定清晰的行为边界需要智慧,成都某重点中学的心理咨询案例表明,将家庭规则分为"红色禁区"(如人身安全)、"黄色警示区"(如电子产品使用)、"绿色自主区"(如服饰选择)的三色管理法,能使规则接受度提升75%,关键是将30%的决定权逐步移交,培养责任意识而非简单服从。

在教育的坐标系中,叛逆期从来不是需要消灭的"问题时段",而是生命成长的珍贵窗口,那些在对抗中学会尊重的家庭,在冲突中建立理解的亲子,最终会见证叛逆表象下蓬勃生长的独立人格,当教育者不再执着于计算叛逆期的倒计时,转而聚焦于每个对抗瞬间蕴含的成长契机,或许就能发现:所谓的叛逆终点,不过是孩子羽翼丰满时自然呈现的生命状态,真正的教育智慧,在于读懂叛逆背后的成长密码,将对抗的能量转化为向上的动力。