在某个普通的周五夜晚,张先生家的客厅传来激烈的碰撞声,十五岁的儿子小凯将父亲推倒在沙发上,父亲情急之下抓住儿子的衣领,这个原本温馨的家瞬间沦为战场,这样的场景在当代家庭教育咨询案例中并非孤例,据某三甲医院青少年心理门诊统计,2023年接诊的肢体冲突类家庭纠纷案例中,14-16岁男孩与父亲的冲突占比达37%,较五年前增长近两倍。

风暴中心的青春期:理解孩子的心理飓风 十五岁的少年正经历着人类成长过程中最剧烈的生理与心理变革,前额叶皮质尚未发育完全导致情绪控制力薄弱,睾酮素水平是成年男性的两倍催生攻击性,这种生理特性与渴望独立的心理需求形成矛盾漩涡,当我们看到孩子挥舞的拳头时,实际是看到其内心世界崩塌的防御工事。

典型案例中的小凯在心理咨询时坦言:"每次他(父亲)用那种看废物的眼神盯着我,我就觉得浑身的血都冲上头顶。"这种被羞辱感引发的应激反应,本质上是对自我价值保护的原始防御机制,神经科学研究表明,青少年在冲突时的杏仁核活跃度是成年人的三倍,而负责理性判断的前额叶激活速度却滞后0.3秒。

冲突升级的六重推手:超越表象的深层诱因

-

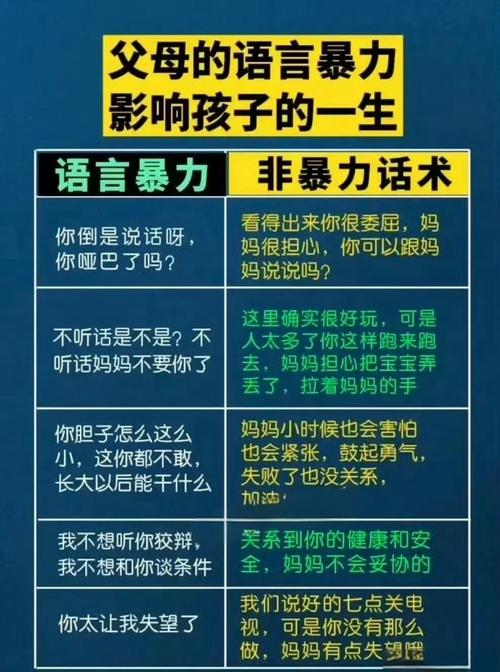

沟通失效的恶性循环:多数父子冲突始于"说了不听"的挫败感,父亲常用"你应该"的教导式语言,触发孩子的心理逆反,语言分析显示,冲突对话中否定词频次是日常沟通的7.2倍。

-

压力容器的连锁爆炸:学业压力(68%)、同辈竞争(52%)、身体变化焦虑(41%)构成青少年的三重压力源,当父亲的传统管教方式与这些压力叠加,极易引发"压力共振效应"。

-

代际创伤的隐性传递:研究发现,经历过体罚教育的父亲,其子女发生肢体冲突的概率高出42%,这种教育模式的代际传递往往在无意识中完成。

-

数字化时代的认知鸿沟:网络原住民与数字移民的思维差异加剧理解障碍,某重点中学调研显示,73%的冲突涉及手机使用,但深层矛盾多与情感联结缺失相关。

-

社会角色的认知错位:父亲在"权威者"与"陪伴者"角色间的摇摆,孩子对"被保护者"与"独立个体"的身份焦虑,形成认知错位的双重困境。

-

情绪表达的代际差异:60后、70后父亲普遍存在"述情障碍",而Z世代青少年更渴望情感共鸣,这种表达方式的错位导致82%的冲突存在"情绪误读"。

破局之路:从对抗到对话的七步修复法 第一步:紧急制动技术 当冲突爆发时,可采用"3-30-3"冷静法则:3秒深呼吸,30秒物理隔离(各自进入不同房间),3分钟冷水敷面,某家庭教育中心实践数据显示,该方法能使冲突降温效率提升65%。

第二步:创伤应急处理 肢体冲突后24小时内必须完成三件事:处理可见伤痕,进行安全评估,建立临时公约,重要的是避免在情绪余波中讨论对错,这时的理性沟通成功率不足12%。

第三步:重建对话桥梁 建议采用"三明治沟通法":肯定("我知道你很委屈")+核心("但动手会伤害彼此")+期待("我们可以试试其他方式"),注意保持1.2米的安全距离,采用45度角的非对抗站位。

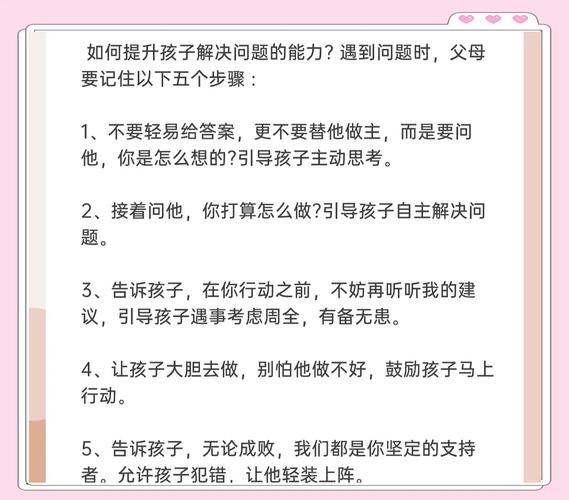

第四步:家庭会议机制 设立每周固定的"无电子设备谈话时间",从共同兴趣切入(如体育赛事、游戏攻略),前三次会议应聚焦"倾听训练",每人发言时其他成员只能提问不能反驳。

第五步:角色重置实验 开展"身份互换日":父亲体验学生的作息安排,孩子承担部分家庭责任,北京某中学的实践表明,79%的参与家庭在角色体验后冲突频率显著下降。

第六步:第三方介入策略 当自主修复困难时,可引入"家庭治疗三角":心理咨询师、孩子信任的亲属、学校心理老师构成支持系统,要注意避免选择有明显倾向性的调解人。

第七步:关系重塑计划 制定分阶段的改善目标,例如首月目标为"每周两次非冲突对话",次月升级为"共同完成某个项目",建议采用可视化的进度图表增强成就感。

超越冲突:构建新型父子关系的三个维度 在完成危机处理后,需要着眼长远关系的重建:

-

情感账户理念:将每次积极互动视为"存款",冲突视为"取款",维持账户平衡,建议通过共同运动(篮球、骑行等)实现"无压力储蓄"。

-

成长型思维培养:将冲突重构为关系升级的契机,可以建立"冲突日志",记录每次矛盾的解决过程与收获。

-

社会支持系统构建:鼓励孩子建立健康的同辈关系,帮助父亲组建家长互助小组,良好的外部支持系统能使家庭抗压能力提升3-4倍。

站在教育专家的视角,我们必须清醒认识到:拳头相向的父子,本质上都是渴望被理解的孤独者,那个挥拳的少年,或许是三十年前那个被父亲责罚的男孩的镜像;而那位愤怒的父亲,何尝不是在用错误的方式表达最深切的焦虑,修复关系的钥匙,永远在于率先伸出手掌而非攥紧拳头的那方。

当我们拆解开冲突的齿轮,看到的不仅是教育方式的偏差,更是两代人共同成长的历史机遇,那些淤青终会消退,但因此获得的相互理解,将会成为这个家庭最珍贵的遗产,毕竟,最好的家庭教育,从来不是避免冲突的艺术,而是将冲突转化为联结的智慧。