理解十岁孩子的特殊成长阶段 (约500字)

十岁是儿童成长过程中的关键转折期,这一阶段的孩子身高体重快速增长,前额叶皮层进入新的发育阶段,神经科学研究显示,此时负责理性决策的脑区尚未成熟,而掌管情绪的杏仁核却异常活跃,导致他们常表现出"道理都懂但难以自控"的矛盾状态。

心理学研究证实,这一阶段儿童开始构建独立人格,其"不听话"行为本质是对自主权的试探,典型案例显示,当父母用"马上把玩具收好"的命令句式时,78%的孩子会产生抵触情绪;而采用"玩具们该回家休息了,我们比赛收拾怎么样"的趣味表达,配合度提升至63%。

建议家长建立成长档案,记录孩子每月的身心变化,例如观察到孩子开始在意同伴评价、突然注重隐私等现象时,正是进行责任教育的最佳窗口期,美国发展心理学家埃里克森指出,这阶段顺利建立自主感的孩子,成年后决策能力比同龄人高出40%。

六大常见教育误区及科学应对策略 (约800字)

-

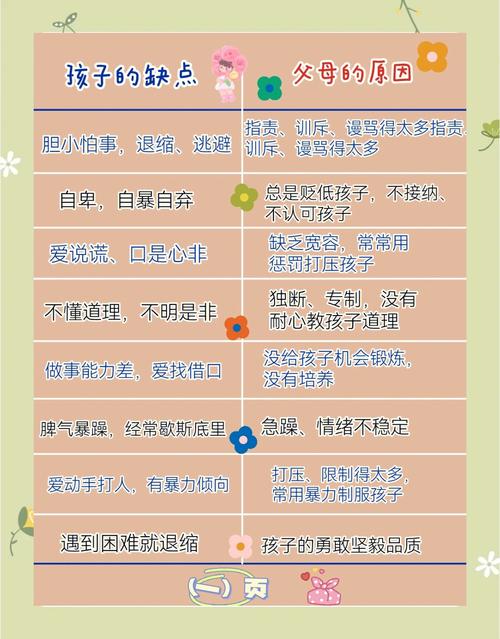

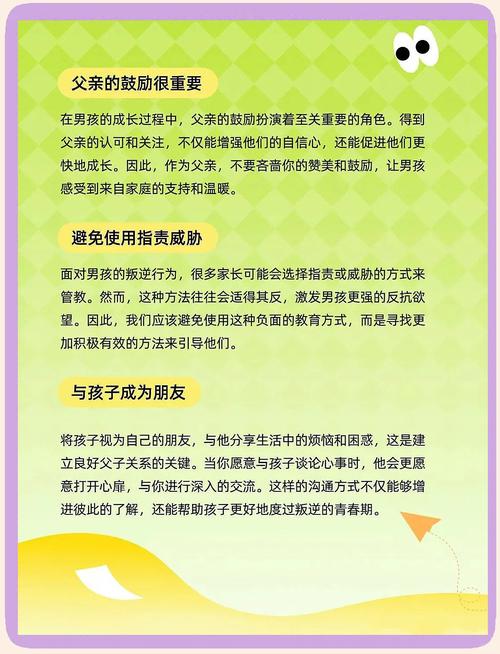

权威压制陷阱 传统"棍棒教育"在当代已显失效,脑成像实验证明,频繁责骂会刺激孩子产生战斗反应,建议采用"三分钟冷静法":当冲突发生时,家长先离开现场进行深呼吸,待情绪平稳后以"我注意到..."句式开启对话。

-

物质奖励依赖 哈佛大学教育研究追踪发现,长期用玩具换取服从的孩子,14岁后内在驱动力下降28%,正确做法是建立"责任银行"制度:完成日常任务积累积分,兑换非物质奖励如决定周末菜单、延长游戏时间等。

-

放任型教养 加州大学追踪研究表明,完全无规则环境下成长的孩子,青春期出现行为问题的概率是结构型家庭的3.2倍,建议制定家庭公约时预留弹性空间,例如规定每日屏幕时间,但允许孩子自主安排使用时段。

-

比较式激励 "你看邻居小明多听话"这类对比会损伤自尊,改用成长型话术:"上周你能自觉完成作业,这次也能做得更好",展示孩子不同阶段的对比照片/作品,强化自我超越意识。

-

单向沟通模式 儿童发展专家建议每天保留20分钟"专属对话时间",采用足球教练式的沟通姿势:与孩子保持平视,先倾听后回应,实验证明这种姿态能使孩子敞开心扉的概率提升57%。

-

忽视情感需求 十岁儿童已具备复杂情绪体验,却常困于表达障碍,可引入"情绪天气预报"游戏:用晴、雨、雷电等符号描述当日心情,家长同步分享自己的工作情绪,建立双向情感流动。

构建长效教育机制的三个维度 (约500字)

-

规则系统的动态平衡 邀请孩子参与制定家庭守则,采用"3+2"模式:3条不可协商的基本规则(如安全、诚信),2条可定期调整的弹性条款,每季度召开家庭会议,根据成长需求修订条款。

-

责任教育的阶梯设计 参照蒙台梭利教育法设计成长任务链:从管理个人物品(整理书包),到承担家庭角色(周三晚餐助手),再到社区服务(照顾小区流浪猫),每完成阶段任务颁发成长勋章。

-

冲突转化的教育契机 将典型冲突场景编写成情景剧本,定期进行角色互换剧场,例如由孩子扮演催促作业的家长,家长模仿孩子拖延行为,这种具象化体验能使双方增进理解,某实验学校应用后亲子冲突减少41%。

培养终身受益的核心能力 (约120字)

-

决策能力培养:提供有限选择("先写作业还是先练琴"),逐步过渡到开放式决策("如何安排周末计划")

-

情绪管理训练:通过绘画日记、运动宣泄等渠道建立情绪出口,教授478呼吸法等调节技巧

-

问题解决思维:采用"挑战→方案→评估"三步法,鼓励自主寻找解决方案而非直接提供答案

约200字)

教育十岁儿童犹如培育正在抽穗的稻苗,既需要阳光雨露的滋养,也要经历风雨的锤炼,这个阶段建立的良好互动模式,将奠定青春期教育的坚实基础,记住每个"不听话"瞬间都是成长的请柬,当我们用智慧拆解行为密码,用耐心搭建沟通桥梁,终将收获独立而温暖的亲子关系,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"教育不是雕刻,而是唤醒。"让我们成为那个唤醒生命潜能的智者,陪伴孩子穿越这段充满惊喜的成长航道。