当15岁的少年对着父母吼出"你们根本不懂我"时,尖锐的声线里包裹着成长的阵痛,这个年龄段的青少年正处于心理断乳期的暴风眼,他们像初次试飞的雏鹰,既渴望挣脱父母的羽翼,又恐惧未知的天空,北京师范大学青少年心理研究所的追踪调查显示,85%的家庭在子女14-16岁期间遭遇过亲子冲突升级,其中言语冲突占据主要表现形式,但值得关注的是,这些家庭中有72%通过科学干预在18个月后实现关系修复。

叛逆表象下的心理密码破译

青少年前额叶皮层与边缘系统的发育失衡,造就了独特的"情绪过山车"现象,大脑中负责理性判断的前额叶要到25岁左右才完全成熟,而掌管情绪的杏仁核早在青春期初期就已活跃,这种神经发育的时差,让少年们在面对压力时更容易选择爆发式宣泄,就像未安装减震系统的跑车,稍有颠簸就会剧烈震荡。

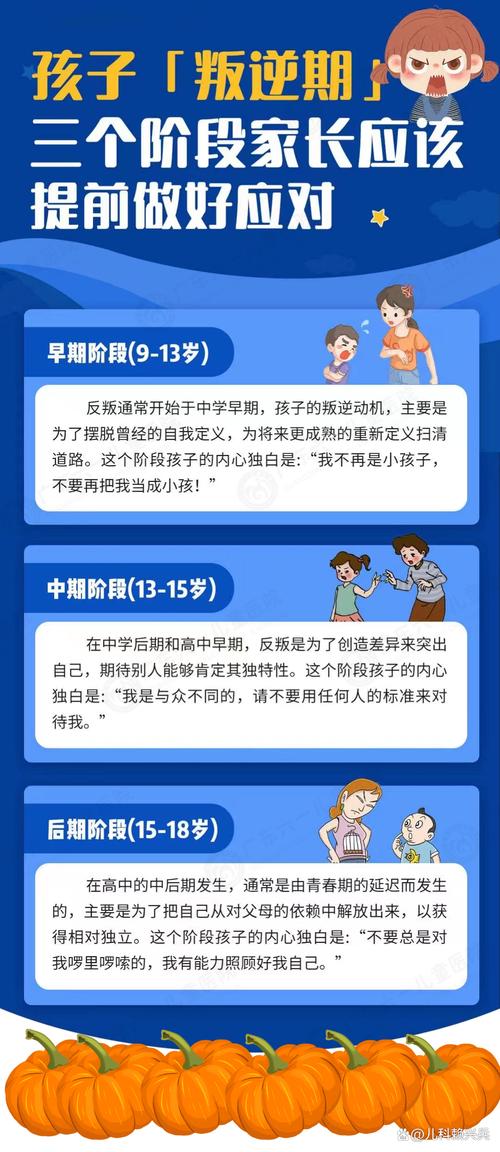

在心理实验室的沙盘游戏中,叛逆少年的作品常出现"围城"意象:高墙内是被困的自我,墙外是虎视眈眈的父母,这种空间隐喻揭示出他们矛盾的心理图景——既需要父母作为安全基地,又抗拒被过度控制,美国发展心理学家埃里克森指出,这个阶段的核心任务是建立自我同一性,而父母的过度干预会被视为对人格独立的威胁。

当少年用脏话攻击父母时,实质是在进行心理边界的暴力测绘,就像用粉笔在地上画线,通过极端方式确认自己的领地范围,这种语言暴力往往与未被满足的情感需求直接相关,加拿大儿童心理学家戈登·诺伊费尔德的研究显示,76%的言语攻击行为背后隐藏着未被识别的脆弱。

亲子关系修复的六个关键支点

冲突现场的"情绪灭火"需要精准的神经学策略,当杏仁核被激活时,人体会进入"战或逃"状态,此时前额叶的理性功能暂时关闭,父母若能识别孩子瞳孔放大、呼吸急促等生理信号,及时启动"20分钟冷静法则",让双方离开冲突现场,能有效降低皮质醇水平,就像给沸腾的锅炉安装安全阀,避免压力累积到爆破临界点。

非暴力沟通的四维模型构建需要突破语言表层,以色列心理学家海姆·吉诺特提出的"镜像反射"技术值得借鉴:当孩子说"你们从来不管我死活",父母可以回应"你感觉被忽视了,这让你很痛苦",这种情感映射不是妥协,而是搭建理解的桥梁,临床数据显示,运用此技术的家庭,冲突解决效率提升40%。

家庭权力结构的动态平衡需要智慧让渡,父母可以设立"成长特区",在可控范围内赋予孩子决策权,比如将每月500元零花钱的支配权完全移交,同时约定超支自理的规则,这种权力移交实验既能满足孩子的自主需求,又能培养责任意识,上海家庭教育指导中心的跟踪研究显示,实施特区政策的家庭,亲子冲突频率下降57%。

家庭生态系统的重构工程

代际创伤的阻断需要家族史的清醒认知,当父亲发现自己的管教方式与当年祖父如出一辙时,就该警惕强迫性重复的魔咒,德国系统家庭治疗师伯特·海灵格强调,看见即疗愈的开始,组织家庭时光胶囊活动,让三代人共同绘制家族沟通模式图谱,往往能发现惊人的代际传承规律。

父母元认知能力的提升是关系改善的核心引擎,参加"家长成长工作坊",通过角色互换体验孩子的心理负荷,当母亲戴上降噪耳机体验儿子被唠叨时的感官超载,当父亲尝试在手机被没收后完成作业,这种具身认知能带来颠覆性的理解突破,杭州某中学的实践数据显示,参与体验式培训的家长,共情能力测试得分平均提升32%。

家庭文化基因的改良需要仪式化设计,建立"家庭议会"制度,用罗伯特议事规则管理冲突;设计"情绪天气预报"板,让每个成员可视化情感状态;创设"道歉日"传统,打破"父母永不犯错"的神话,这些文化装置如同社会契约的具象化,为关系重建提供制度保障,广州家庭教育研究院的案例库显示,实施仪式化管理的家庭,情感亲密度评分年增长19%。

在深圳某重点中学的案例中,曾用椅子砸向父亲的少年小昊,经过8个月的系统干预后,在家庭治疗现场说出了:"原来我的愤怒里住着害怕被抛弃的小孩。"这个认知突破成为关系转机的分水岭,青少年心理专家李玫瑾教授指出:"每个叛逆行为都是加密的求救信号,破译密码需要父母放下裁判身份,以考古学家的耐心发掘行为地层下的情感化石。"

亲子关系的重建不是重返过去的宁静,而是共同成长的涅槃,当父母能够把孩子的叛逆视为独立宣言的非常规表达,当少年学会将攻击性转化为建设性能量,这段穿越风暴的旅程终将抵达新的彼岸,正如发展心理学家丹尼尔·西格尔所言:"青春期不是需要解决的问题,而是需要拥抱的蜕变过程。"在理解与改变的双向奔赴中,每个家庭都能找到专属的和解方程式。