深夜11点的客厅里,李女士第5次刷新手机定位软件,地图上的小红点始终停留在商业街的网吧区域,她揉着发胀的太阳穴,想起上周没收儿子手机时激烈的肢体冲突,突然觉得前所未有的疲惫,这种场景正在无数家庭重复上演——当青春期撞上中年焦虑,父母们握着教育指南的手开始颤抖:那个曾经温顺的孩子,真的管不住了吗?

叛逆期的本质解码

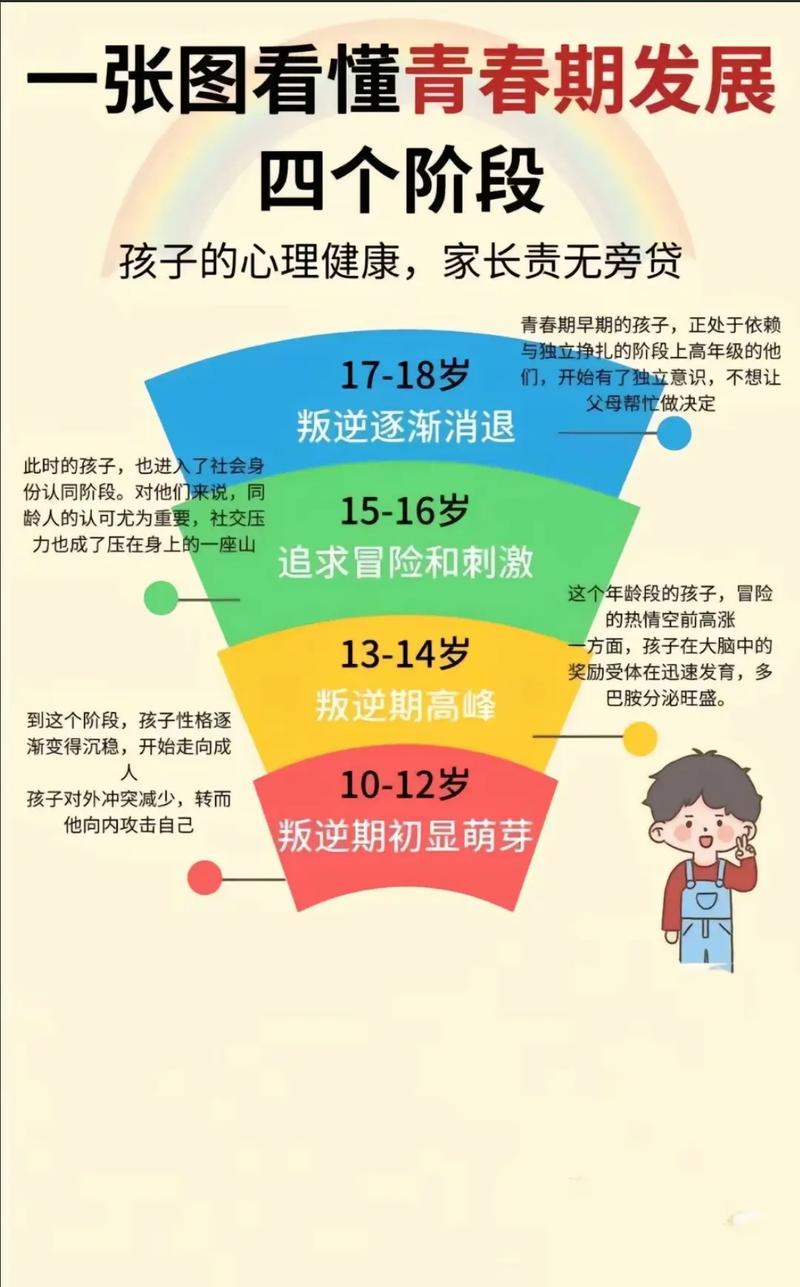

发展心理学将12-18岁定义为"心理断乳期",这是人类成长过程中唯一具有建设性的反叛阶段,大脑前额叶皮质正在经历结构性重组,促使青少年通过质疑权威、挑战规则来确立自我边界,就像幼鹰需要顶开蛋壳才能获得飞翔的力量,这种看似叛逆的行为本质上是人格独立的预演。

上海教育科学研究院的追踪调查显示,78%的青少年在问卷中承认"故意对抗父母源于渴望被尊重",当我们揭开叛逆的表象,看到的其实是颗正在学习自主决策的稚嫩心灵,那些被家长视为失控的瞬间——坚持染发、抗拒补课、深夜不归——本质上都是孩子在用笨拙的方式宣告:"请承认我是个独立的个体。"

过度管教的隐性代价

某重点中学心理咨询室记录显示,连续三年接诊的危机个案中,43%与家长过度控制直接相关,有个典型案例令人深思:高二男生王某在母亲全天候监控下保持年级前十,却在考入清华三个月后因重度抑郁退学,他留给父母的信中写道:"你们剪断了我的翅膀,现在却问我为何不会飞翔。"

这种"直升机式育儿"造成的后果呈三级裂变:初期引发激烈对抗,中期导致决策能力萎缩,最终酿成终身性心理创伤,神经科学研究证实,长期被剥夺选择权的青少年,其大脑决策中枢(前额叶)的神经突触连接密度较同龄人低27%,这意味着过度保护实际是在削弱孩子最重要的生存能力。

放手的教育智慧

智慧型放手不是放任自流,而是构建安全区的战略撤退,北京师范大学家庭教育研究中心提出"三维放手模型":在生活能力层逐步放权(如自主管理零花钱),在价值判断层保持观察(如对待网络文化的态度),在人生决策层搭建脚手架(如志愿填报时的引导技巧)。

实操中可采用"有限选择法":与其命令"必须十点前回家",不如提供"十点前回或周末补足自由时间"的选项,这种策略既守住底线,又赋予决策空间,杭州某初中班主任的实践数据显示,采用协商式管理的家庭,亲子冲突频率下降65%,孩子责任感评分提升41%。

平衡教育的实施路径

-

观察撤退信号:当孩子出现整理私人领域、要求对话平等、尝试自我管理等行为时,标志着放手时机成熟,此时强制介入会触发"心理闭锁效应"。

-

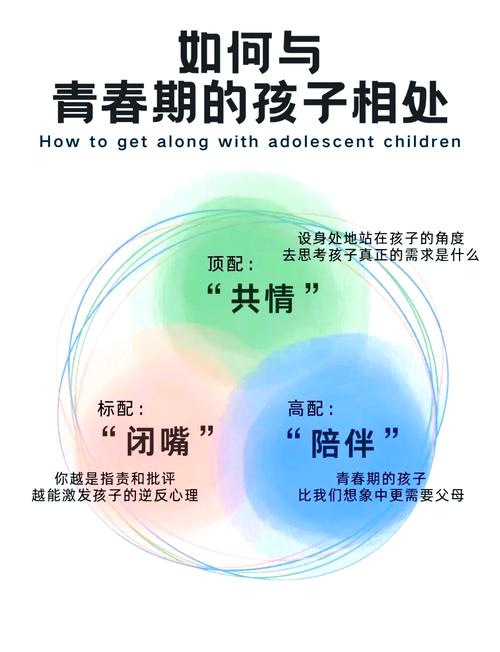

重构沟通维度:将"你必须"转换为"我建议",用"我观察到...我担心...你认为呢?"的句式搭建对话桥梁,有效沟通中70%取决于非语言信息,保持开放体态比内容更重要。

-

培养元认知能力:通过"决策日志本"引导孩子记录每次自主选择的过程与结果,定期开展家庭复盘会议,用思维导图分析得失,逐步提升其风险评估能力。

-

家长自我疗愈:参加"空巢心理预备营",通过角色互换体验理解孩子的视角,很多父母难以放手,实质是恐惧自身价值的失落,培养个人兴趣爱好,成为孩子欣赏的成长型家长。