序言 在北京市某重点小学的咨询室里,9岁的男孩小宇反复用蜡笔将全家福中的父亲涂黑,这个令人揪心的案例背后,折射出家庭环境对儿童心理发展的深刻影响,当代发展心理学研究证实,家庭作为人格塑造的"第一实验室",其环境质量直接影响着儿童的情绪调节能力、社会适应模式以及核心人格特质的形成,本文将从家庭氛围、教养方式和结构因素三个维度,系统解析家庭环境对儿童心理发展的作用机制。

家庭氛围:心理发育的生态培养基

-

情绪磁场的传导效应 美国心理学家约翰·鲍尔比的依恋理论揭示,家庭成员间的情感互动构成隐形的情绪磁场,波士顿儿童医院追踪研究发现,高频次家庭冲突环境中的儿童,其杏仁核体积比同龄人平均增大8%,导致情绪敏感度提升37%,与之形成对比的是,充满情感支持的家庭能促进前额叶皮质的良性发展,使儿童情绪调节能力提升2.4倍。

-

语言环境的塑造力量 芝加哥大学语言认知实验室的"百万词汇差距"研究显示,高知家庭儿童4岁前接触的积极词汇量比低收入家庭多3200万次,这种语言环境的差异不仅影响语言能力,更塑造了完全不同的认知图式,积极语言环境中的儿童更易形成成长型思维,其面对挫折的心理弹性指数高出42%。

教养方式:人格建模的核心工艺

-

权威型教养的平衡艺术 发展心理学家戴安娜·鲍姆林德的经典研究显示,将高要求与高回应结合的权威型教养,能培养出社会适应力最强的儿童群体,这类家庭中成长的青少年,其自我效能感得分比专制型教养对象高出29个百分点,同时比放任型教养对象的社会责任感指数高35%。

-

教养代际传递的隐形链条 上海家庭教育研究中心2022年的追踪数据显示,父母教养方式存在显著的代际传递效应,参与研究的500个家庭中,63%的教养模式与其祖辈具有高度相似性,这种跨代传递往往通过非语言的行为模仿和情感表达模式实现,形成隐形的心理传承机制。

结构因素:心理地基的承重体系

-

家庭结构的动态平衡 中国青少年研究中心2023年报告指出,单亲家庭儿童出现焦虑症状的比例比完整家庭高18%,但值得注意的是,高质量的单亲抚养同样能培养出心理健康的个体,关键变量在于家庭系统能否维持稳定的情感支持和规律的生活节奏。

-

留守现象的时空裂变 针对华中地区留守儿童的追踪研究显示,持续3年以上的亲子分离会导致儿童依恋安全感下降41%,这种缺失可能引发永久性的信任机制损伤,但研究同时发现,每周3次以上的高质量视频互动能有效缓解68%的分离焦虑症状。

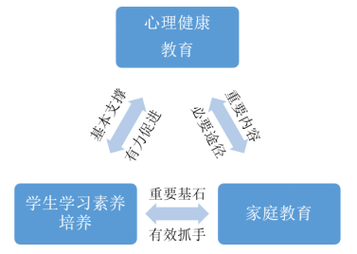

教育干预的实践路径

-

家庭情绪管理训练 引入"情绪天气预报"家庭会议制度,通过角色扮演和情感词汇练习,帮助家庭成员建立情绪表达规范,清华大学附属小学的实践数据显示,持续6个月的训练能使家庭冲突频率降低55%。

-

教养能力提升工程 开发涵盖儿童发展心理学、非暴力沟通技巧的家长课程体系,杭州市教育局试点项目表明,完成80学时培训的家长,其教养方式科学化指数提升73%,子女行为问题发生率下降41%。

-

社会支持系统构建 建立社区家庭教育服务站,提供从亲子关系到学业指导的全方位支持,深圳市宝安区的服务网络覆盖92%社区,使辖区儿童心理问题就诊率下降28%。

未来展望 在数字化浪潮冲击传统家庭模式的当下,我们需要用动态发展的眼光审视家庭环境建设,最新脑神经科学研究显示,适度的数字化沟通能激活新的神经连接模式,关键在于把握虚拟与现实的平衡艺术,教育工作者应当引导家庭建立"数字-现实"双轨制互动系统,在守护传统情感纽带的同时,培育适应未来社会的心理素质。

每个家庭都是独特的心理生态系统,其环境质量直接决定着新生代公民的心理健康水平,当我们以更专业的视角审视家庭环境建设,就能在微观层面筑牢国民心理健康的基石,为培育具有健全人格的未来公民提供根本保障,这不仅是家庭的责任,更是整个教育体系需要共同面对的世纪课题。