每位家长都经历过这样的场景:超市里孩子为了一包糖果躺地哭闹,餐桌上因为青菜摆放位置不对掀翻碗碟,游乐场里抢玩具时发出刺耳的尖叫,这些看似"无理取闹"的瞬间,实则是儿童心理发展的必经之路,美国儿童心理学家约翰·戈特曼的研究表明,3-7岁儿童平均每天经历3-5次情绪风暴,这既是挑战,更是塑造情绪管理能力的黄金时机。

解码情绪风暴:藏在脾气背后的心理密码

当孩子突然情绪失控时,看似无理的哭闹背后往往隐藏着未被满足的需求,发展心理学研究显示,前额叶皮层要到25岁左右才能完全发育成熟,这意味着儿童天生缺乏理性控制情绪的能力,就像电脑系统需要定期升级,孩子的大脑也在通过每次情绪体验进行"系统更新"。

临床案例显示,一个6岁男孩每次做作业时都会摔铅笔,深层原因是对父亲严厉管教的恐惧,另一个4岁女孩在商场哭闹要玩具,实质是渴望母亲放下手机给予关注,这些案例提醒我们:表面行为如同冰山一角,更需要关注水下90%的情感需求。

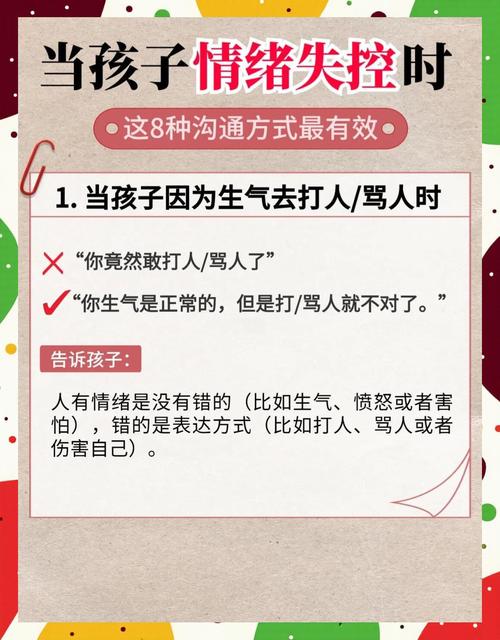

常见的触发点往往与基本需求相关:饥饿、疲劳、社交受挫、自主权受限,就像成人喝咖啡提神,孩子也需要通过情绪表达来调节内在状态,当玩具被抢时的愤怒,实则是自我界限被侵犯的本能防御。

引导五步法:从对抗到共情的教育转型

情绪引导的首要原则是"先处理心情,再处理事情",当孩子处于情绪风暴中,任何说教都如同在飓风中点蜡烛,此时可以采用"情绪降温三步法":保持目光平视,用简短语确认情绪("你现在很生气"),提供安全空间让情绪自然流淌。

肢体语言比言语更有力量,蹲下与孩子保持视线平行,手掌轻抚后背的节奏控制在每分钟60次(接近心跳频率),这些动作能激活副交感神经,帮助情绪平复,切忌在公共场合强行拖拽,这会加剧孩子的羞耻感。

日常可以通过"情绪天气预报"游戏培养觉察力:早晨用晴雨图标示心情,睡前用颜色描述当天感受,纽约大学的研究表明,持续进行情绪标签训练的孩子,情绪爆发频率降低40%,自我调节能力提升65%。

构建情绪免疫系统:预防优于纠正

家庭是情绪教育的首要课堂,建立"情绪安全港"需要三个要素:可预测的作息规律,清晰的规则边界,无条件的爱与接纳,就像树木需要稳定的气候成长,孩子的情绪健康依赖稳定的家庭生态系统。

每周举行20分钟家庭会议,让孩子主导讨论议程,这个民主仪式既能培养责任感,又创造了情绪表达的安全空间,记录"情绪日记"时,建议用"事件+感受+需求"的三段式结构,"弟弟抢我玩具时(事件),我觉得胸口闷闷的(感受),希望你先问问我(需求)"。

当孩子主动调节情绪时,要给予"过程性表扬":"妈妈看到你深呼吸了三次,这个办法真有效",避免空洞的"好孩子"式夸奖,而要具体指出努力的过程,奖励机制建议采用"情绪积分卡",每积累5次成功调节可兑换亲子游戏时间。

在情绪教育的道路上,父母要完成从消防员到园丁的角色转变,儿童心理专家丹尼尔·西格尔指出,每个情绪崩溃的瞬间,都是大脑重塑神经回路的契机,当我们用共情取代压制,用引导替代说教,孩子收获的不仅是情绪管理能力,更是被全然接纳的生命体验,这种润物无声的教育,终将在孩子心中种下自我调节的种子,伴随他们穿越未来人生的风雨彩虹。