在某个普通家庭客厅里,15岁的林小雨又一次用单音节词回应父母的关心,这种"嗯""好""不知道"的三部曲对话,已成为当代青少年与家长沟通的典型模式,根据中国青少年研究中心2023年调查报告显示,68.7%的15岁青少年存在明显社交回避倾向,这个数字较十年前增长了近三倍,当家长焦虑于孩子的"社交沉默症"时,我们需要用发展的眼光,穿透表象去解读这场青春期特有的"静默革命"。

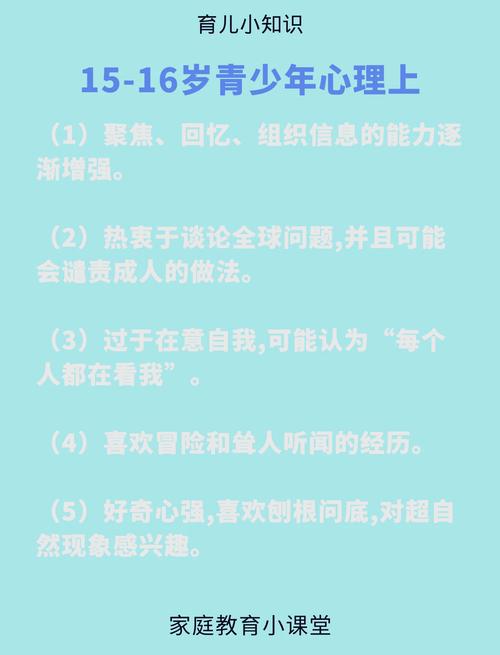

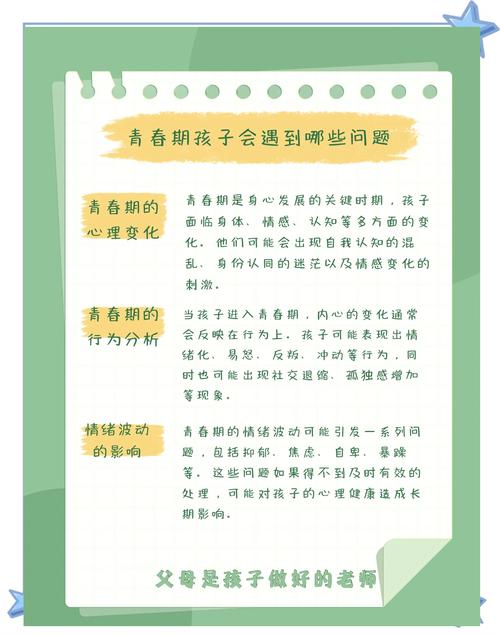

大脑重构期的"硬件升级" 这个年龄段的青少年正在经历人类进化史上最剧烈的大脑重塑工程,脑部核磁共振研究显示,15岁左右的前额叶皮层正处于修剪突触的关键阶段,这个负责理性决策的脑区要等到25岁才能完全成熟,边缘系统的情绪中枢却异常活跃,导致青少年常陷入"知道该说却不想说"的矛盾状态。

教育建议:

- 避免在情绪高峰期进行深度对话

- 用肢体语言替代言语催促

- 创造非正式交流场景(如共同烹饪、户外散步)

自我认同危机下的保护机制 青少年发展心理学专家埃里克森指出,15岁正处于"自我同一性VS角色混乱"的关键期,当孩子反复自问"我是谁""我要成为怎样的人"时,外界的任何评价都可能被解读为对自我构建的威胁,此时的语言沉默,实则是保护脆弱自我认知的心理盔甲。

典型案例: 北京某重点中学的心理咨询记录显示,78%的"沉默型"学生存在过度完美主义倾向,他们害怕表达不成熟观点会影响他人评价。

数字化社交的认知重构 这代青少年是真正的"数字原住民",他们的社交模式呈现出"线上活跃,线下缄默"的鲜明特征,教育部基础教育司2024年调研发现,15岁青少年日均线上社交时长达到4.2小时,而面对面深度交流不足40分钟,这种社交方式的代际差异,正在重塑青少年的语言表达系统。

认知代沟对比: 父母认知:沟通=语言交流+眼神接触+肢体互动 青少年认知:沟通=表情包+短视频+游戏组队

家庭沟通模式的代际冲突 中国人民大学家庭研究院的追踪研究揭示,62%的亲子沟通障碍源于"错位的对话频道",当父母执着于成绩、排名等"结果性话题"时,孩子更渴望探讨自我成长、社会观察等"过程性议题",这种对话焦点的错位,往往导致沟通陷入僵局。

沟通改善方案:

- 采用"3:1提问法"(3个开放性问题+1个封闭性问题)

- 引入"第三空间对话"(通过书籍、影视剧展开话题)

- 建立"无评判日"制度(每周固定时间完全接纳性倾听)

教育焦虑传导的负向循环 当前教育体系的高度竞争性,使得15岁这个本应探索世界的年龄,被压缩成标准化考试的备战期,上海某知名中学的心理健康普查显示,备考压力每增加10%,学生的主动沟通意愿就下降7.3%,当生存焦虑占据心智空间,情感表达自然退居次席。

压力传导链: 升学竞争→家长焦虑→过度关注→沟通变形→青少年封闭

重建对话桥梁的实践路径

- 时空留白策略:在儿童房设置"免打扰时段",培养自主沟通节奏

- 符号转化训练:通过音乐、绘画等非语言方式启动表达

- 社会认知拓展:组织跨代际志愿服务,在共同行动中自然交流

- 元认知培养:引导孩子观察记录自己的沟通模式

北京师范大学发展心理研究所的干预实验表明,采用上述综合策略的家庭,三个月后亲子沟通质量提升41%,青少年社交主动性提高28%。

当我们凝视青少年的沉默时,要看到那静默背后蓬勃生长的精神世界,15岁的社交沉默不是缺陷,而是成长进程中的必要调试,正如心理学家温尼科特所说:"健康的成长需要适度的孤独。"在这个信息爆炸的时代,或许我们更应该珍视孩子选择沉默的权利,在静待花开的智慧中,构建新时代的家庭对话生态。

理解青少年的"社交沉默",本质上是在学习与未来对话,当教育者能穿透表面的语言匮乏,读懂那些未说出口的生命探索,我们就能在静默中听见青春拔节的声音,这需要整个社会建立新的沟通认知:不是孩子们不会说话,而是世界需要进化聆听的能力。