成长必经的蜕变之痛

在心理咨询室的淡蓝色沙发上,14岁的小雨蜷缩着身体,手腕上未消退的红痕刺痛了在场每个人的心,这个品学兼优的少女因为染发与母亲发生争执,失控的母亲抄起梳子打在她手臂上,这不是个例,中国青少年研究中心2022年的调查显示,约37.6%的家长承认曾在子女叛逆期有过肢体冲突行为。

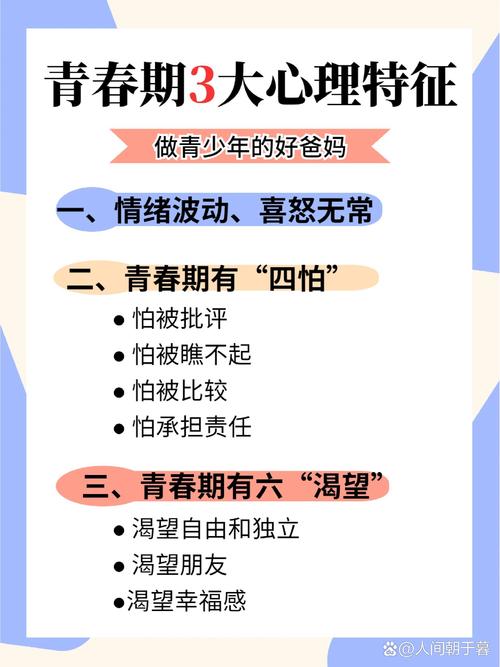

青春期孩子的叛逆本质上是自我意识的觉醒,神经科学研究表明,12-18岁青少年前额叶皮质尚未发育成熟,情绪调控能力仅相当于成人的60%,他们像初次试飞的信天翁,既渴望挣脱束缚又恐惧未知的天空,此时父母的打骂就像突降的暴风雨,不仅折损了孩子的翅膀,更在亲子间划出难以弥合的裂痕。

心理学家埃里克森的发展阶段理论指出,青春期核心任务是建立自我同一性,当父母用暴力压制孩子的个性表达,实际上是在否定其人格独立的正当需求,这种否定往往导致两种极端:要么形成讨好型人格,在权威面前永远卑躬屈膝;要么发展出攻击型人格,将暴力视为解决问题的唯一手段。

暴力旋涡:代际传递的诅咒

45岁的张女士在教养课堂泣不成声:"我知道打孩子不对,可每次看到女儿顶嘴的样子,就想起当年被父亲用皮带抽打的自己。"这种代际创伤的传递远比想象中普遍,北京师范大学家庭教育研究中心追踪研究发现,童年遭受体罚的父母,其子女遭遇体罚的概率是普通家庭的2.3倍。

暴力管教带来的即时"效果"具有强烈欺骗性,当孩子因恐惧暂时服从,家长误以为找到了教育捷径,殊不知这种服从是以损伤前额叶神经突触为代价的,2019年哈佛大学脑科学团队通过核磁共振扫描证实,长期遭受语言或肢体暴力的青少年,其海马体体积平均缩小6.2%,直接影响记忆力和情绪管理能力。

法律的天平正在向未成年人倾斜。《家庭教育促进法》实施后,上海某区法院已对3起严重体罚案件发出家庭教育令,这些案例警示我们:打在孩子身上的每一下,都可能成为未来亲子关系的定时炸弹,甚至是法律追责的铁证。

破局之道:从对抗到对话的智慧

那个暴雨的深夜,当15岁的浩宇再次摔门而出时,父亲王先生做出了改变人生的决定——他收起准备好的藤条,带着雨伞默默跟在儿子身后,三个街区的行走,两代人的沉默,最终在便利店温暖的灯光下,儿子接过父亲买的关东煮,说出了那句:"爸,我只是想要点尊重。"

冲突现场急救指南:

- 启动"情绪暂停键":感觉怒火上涌时,立即离开现场至少15分钟

- 物理隔离法:将尖锐物品移至视线之外,打开门窗保持空气流通

- 自我对话训练:"此刻的失控会让我后悔很久"

- 替代行为选择:撕废纸、捶打枕头、冷水洗脸

非暴力沟通四步进阶法: 观察:用手机录下冲突过程(事后共同观看) 感受:尝试说"你现在的愤怒让我很心疼" 需求:"我们都需要被尊重和理解" 请求:"下次能不能用写纸条的方式表达不满?"

重建之路:让伤口长出新的联结

杭州某重点中学的心理咨询档案里记录着令人震撼的转变,通过"亲子角色互换日"活动,让父母体验凌晨背单词的困倦,让孩子承担房贷水电的压力,这种具身认知的实践,使83%的参与家庭冲突频率下降超50%。

修复关系的五个黄金时刻:

- 冲突后24小时内:真诚道歉不谈对错

- 生日/纪念日:准备"成长回忆盒"

- 月圆之夜:阳台茶话会

- 考试成绩公布时:先问"你对自己满意吗?"

- 睡前十分钟:"今天有什么想和我分享的?"

专业支持系统搭建指南:

- 建立"家庭理事会"(每月首个周日)

- 设置"安全词"机制(如"北极星"代表暂停)

- 定期参加亲子心理剧工作坊

- 关注青少年发展心理学线上课程

生命的礼物:在破碎处遇见光明

日本家庭治疗大师河合隼雄曾说:"叛逆是孩子送给父母的最后礼物。"那些激烈的碰撞里,藏着重新认识彼此的契机,当我们放下"赢过孩子"的执念,才能真正"赢得孩子",暴力永远不是解决方案,而是问题的开始,每个愿意放下举起的手转而张开怀抱的父母,都在改写家族命运的基因密码。

在心理咨询室最后的沙盘游戏中,小雨用蓝色石子铺就河流,在两岸分别放置小房子和城堡,她说:"这是现在的我和妈妈,虽然隔着河流,但桥正在慢慢搭建。"是的,亲子关系的重建从来不是回到过去,而是共同建造新的彼岸,当我们学会用理解代替压制,用智慧化解冲突,那些曾经的伤痕终将化作守护成长的年轮。