在北京市某重点中学的心理咨询室里,15岁的小雨蜷缩在沙发角落,目光呆滞地盯着手机屏幕。"我控制不住自己"这句话重复了二十余分钟后,她突然崩溃大哭:"删了游戏又重装,关了手机又开机,我感觉整个人都被撕成了两半。"这个场景并非个案,根据教育部2023年发布的青少年心理健康白皮书,全国初高中生群体中手机依赖症候群检出率已达37.8%,当智能手机从通讯工具演变为青少年生活的"第二大脑",我们迫切需要正视其带来的系统性危害。

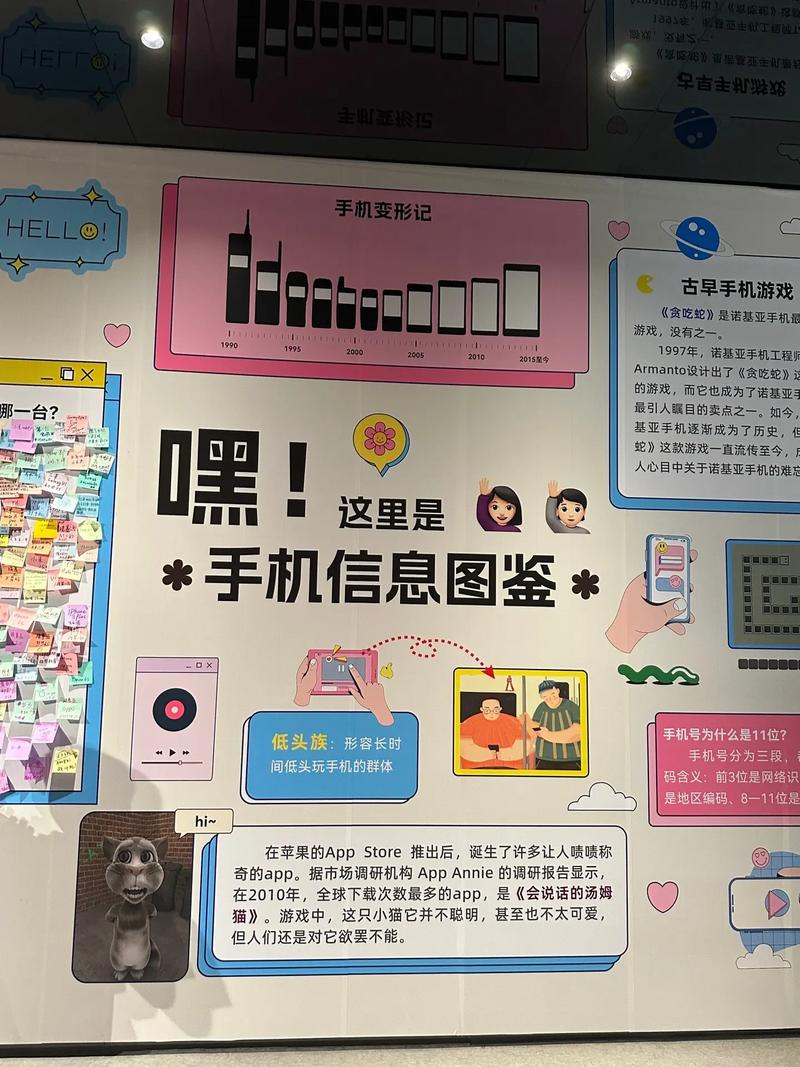

生理健康:被电子辐射包裹的成长轨迹 首都医科大学附属北京同仁医院眼科门诊数据显示,青少年近视率从2012年的53.8%攀升至2023年的78.3%,其中90%以上的新发病例与长时间近距离用眼直接相关,更值得警惕的是,青少年颈椎病患者数量较十年前增长15倍,神经内科专家发现12岁患者已出现明显椎间盘退变,这些触目惊心的数据背后,是无数青少年每天超过6小时的手机使用时长。

认知重构:碎片化信息对思维能力的侵蚀 清华大学学习科学实验室的跟踪研究揭示,持续使用短视频平台3个月以上的青少年,其阅读理解能力平均下降23%,深度思考时间缩短40%,当算法推送的15秒视频不断刺激多巴胺分泌,青少年大脑逐渐丧失处理复杂信息的能力,某重点高中语文教师李敏发现,近五年学生作文中完整的长句使用量减少62%,逻辑推理能力明显弱化。

情感异化:虚拟社交中的自我迷失 上海社会科学院2023年调研显示,46%的青少年更愿意在社交软件表达真实想法,面对面交流时却出现语言组织困难,在杭州某戒除手机依赖训练营,17岁的小杰坦言:"和同学在一起时,如果不用表情包就不会说话。"这种社交能力的退化正在催生新型人际关系障碍,心理咨询师王芳指出,过度依赖虚拟社交的青少年普遍存在现实情感认知偏差。

价值观重塑:消费主义与信息茧房的双重围困 打开任何短视频平台,满屏的"网红同款""必买清单"都在刺激着青少年的物欲,中国消费者协会调查显示,13-18岁群体月均网络消费额从2018年的287元暴涨至2023年的1265元,更危险的是算法构建的信息茧房,某高二学生家长发现,儿子手机里连续推送的"躺平哲学"视频,已严重影响其学习积极性,这种定向投喂正在系统性地塑造青少年的价值取向。

注意力劫持:持续多任务对神经系统的透支 北京师范大学认知神经科学实验室的脑成像研究表明,频繁切换手机应用的青少年,其前额叶皮层活跃度比正常群体低19%,这种"数字分心症"导致学生平均每4分钟就要切换一次注意力焦点,某重点小学班主任张丽观察到,现在40分钟的课堂中,能全程专注的学生不足三分之一,这与20年前形成鲜明对比。

心理危机:即时反馈机制下的抗挫力退化 当游戏中的即时奖励成为常态,现实世界的延迟满足变得难以忍受,上海市精神卫生中心接诊的青少年患者中,因手游战绩不佳引发焦虑障碍的案例三年增长7倍,更令人担忧的是"数字抑郁症"的蔓延——华中师范大学心理学院调查发现,每天使用手机超过8小时的青少年,抑郁倾向检出率高达58%。

面对这场悄无声息的成长危机,需要构建家庭、学校、社会三位一体的防御体系,家长应当建立"数字断联"时间,例如晚餐后两小时全家禁用电子设备;学校需要开设媒介素养课程,培养学生批判性使用手机的能力;监管部门则要完善应用分级制度,限制算法对青少年的过度渗透,北京某中学实施的"手机管理2.0"方案值得借鉴:在校期间手机统一保管,放学后家长通过APP监控使用时长,周末开展户外替代活动。

在这场与智能设备的博弈中,我们并非要彻底否定科技文明,而是要为青少年筑起理性使用的堤坝,就像风筝需要线的牵引才能翱翔,成长中的年轻心灵同样需要建立与数字世界的健康边界,当全社会形成守护共识,智能手机才能真正成为助力成长的工具,而非吞噬未来的黑洞,这需要教育者的智慧,更需要每个家庭从今天开始的行动。