随着移动支付的普及和游戏产业的蓬勃发展,未成年人网络消费纠纷已成为困扰千万家庭的社会问题,根据中国互联网络信息中心最新数据显示,2023年我国未成年网民规模达1.91亿,其中34.8%的家长反映孩子曾发生未经同意的网络消费行为,面对动辄数千元甚至上万元的非理性充值,家长在痛心的同时更关心:这些钱还能追回吗?本文将结合最新案例与法律政策,为家长提供系统的解决方案。

未成年人游戏消费的现状剖析 近期引发社会热议的"13岁少年3天充值2.8万元"事件,暴露出当前未成年人游戏消费管理的多重漏洞,通过分析全国消协组织受理的2365件相关投诉案例,我们发现几个典型特征:充值金额多集中在500-5000元区间(占比62.3%),消费时段集中于节假日(占比78.6%),支付方式以免密支付为主(占比91.4%),更值得关注的是,82.7%的未成年人使用家长身份证完成实名认证,这直接导致游戏平台难以识别用户真实身份。

法律维权的可行性分析

-

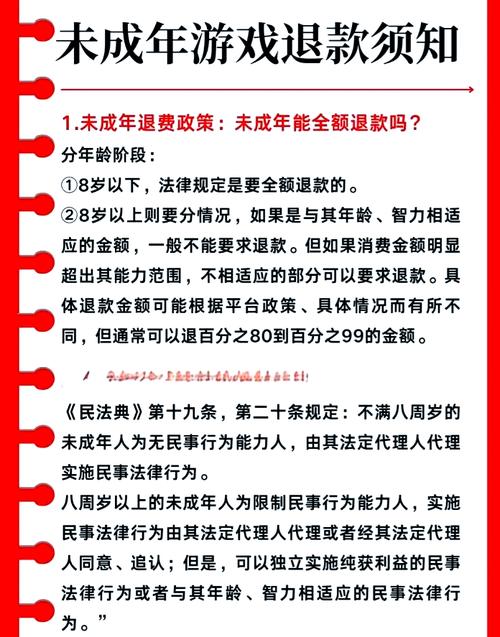

民事法律依据 根据《民法典》第十九条,八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为需经法定代理人同意或追认,2023年新修订的《未成年人保护法》第七十四条明确规定,网络游戏服务提供者应当建立未成年人网络游戏电子身份认证系统。

-

举证责任划分 司法实践中,家长需要提供三项核心证据:①充值行为由未成年人独立完成;②家长对充值不知情;③充值金额超出未成年人认知能力,建议家长在发现异常后立即保存以下证据链:游戏账号登录时间与孩子使用设备的匹配记录、充值时的监控视频、设备指纹信息、银行流水备注等。

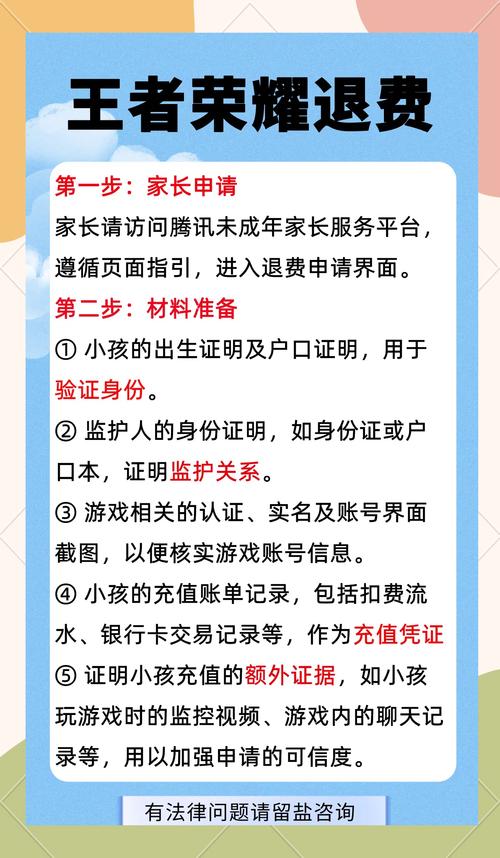

追回充值的操作指南

即时处理流程 (1)收集证据阶段(24小时内)

- 冻结支付账户并调取完整交易流水

- 保存游戏账号信息及设备使用日志

- 录制未成年人操作游戏的视频证据

(2)平台协商阶段(3-7个工作日) 主流游戏平台退款渠道:

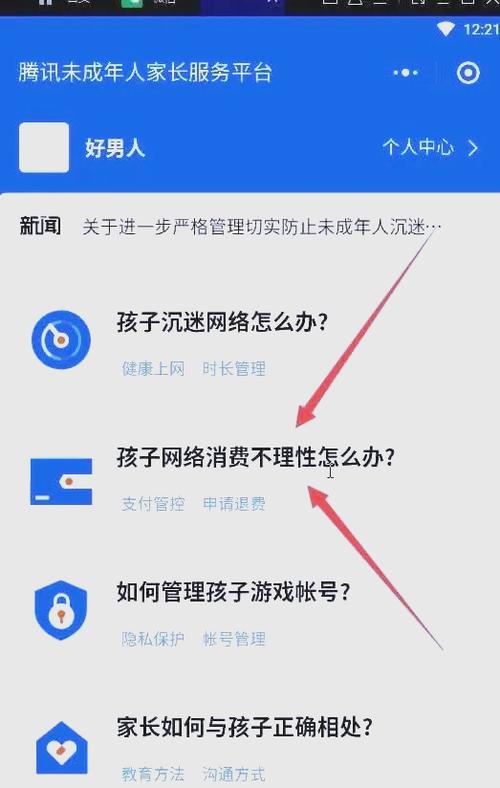

- 腾讯游戏:微信公众号"腾讯未成年人家长服务平台"

- 网易游戏:客服专区提交"未成年人误充值"工单

- 米哈游:通过《未成年人充值退款申请表》申报

(3)投诉举报途径 当平台协商未果时,可依次向以下部门反映: ① 12315消费者投诉平台 ② 国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名举报系统 ③ 地方文化市场综合执法部门

司法救济途径 对于争议金额超过5000元的案例,建议采取法律手段,2023年北京市朝阳区法院审理的典型案例显示,在家长提供完整证据链的情况下,法院判决游戏公司退还充值款的胜诉率达83.6%,需特别注意的诉讼时效为3年,从知道或应当知道权利受损之日起计算。

防患未然的教育策略

-

家庭教育四步法 (1)设备管理:启用手机"儿童模式",设置独立访客账户 (2)支付隔离:关闭免密支付,使用专属副卡并设置限额 (3)认知培养:通过模拟消费游戏进行财商教育 (4)契约精神:签订《家庭电子设备使用协议》

-

游戏认知引导 建议采用"三维度引导法":

- 时间维度:使用"番茄钟"管理法,将游戏时间转化为学习奖励

- 空间维度:设立"无电子设备"家庭活动区

- 社交维度:组织线下游戏社群转移注意力

消费观念塑造 引入"消费决策四问法": ① 这个虚拟物品能带来什么实质价值? ② 是否可以用其他方式获得相同体验? ③ 这个金额相当于多少天的零花钱? ④ 购买后会不会影响其他重要开支?

心理专家建议 上海市青少年心理咨询中心的研究表明,沉迷充值的孩子往往存在三个心理动因:社交需求(42.3%)、成就补偿(35.7%)、情感宣泄(22%),建议家长采取"倾听-共情-引导"的三阶沟通法:先耐心倾听孩子对游戏的理解,再通过"我理解你喜欢这个角色..."等话术建立共情,最后引导孩子思考"如果这些钱用来实现其他愿望..."

社会支持资源

- 教育部"护苗云平台"提供专业家庭教育课程

- 中国消费者协会"青少年网络消费维权绿色通道"

- 共青团中央12355青少年服务台心理咨询专线

面对未成年人游戏充值问题,家长既要善用法律武器维护权益,更要着眼长远构建健康的家庭教育生态,每起充值纠纷背后都折射出家庭教育中的缺失,与其事后追讨经济损失,不如在日常生活中有意识地培养孩子的数字素养和财商能力,追回金钱只是治标之举,帮助孩子建立正确的价值观才是根本之道,当我们用理解和智慧化解这场数字时代的成长挑战时,收获的将不仅是退回的充值款,更是一个懂得自我约束、理性抉择的孩子。