(引言:当代教育困境的冰山一角) 夏日的午后,某重点中学心理咨询室接待了第三位焦虑的母亲,她颤抖着展示手机里儿子手臂的刺青照片,这个曾经获得市级数学竞赛二等奖的少年,如今与辍学青年混迹网吧,成绩一落千丈,这个案例折射出当前家庭教育面临的严峻挑战:当孩子主动选择"向下社交",家长该如何进行有效干预?这种现象背后,是青少年发展过程中的复杂心理机制与社会环境交织的产物,需要教育工作者与家长共同构建多维度的应对体系。

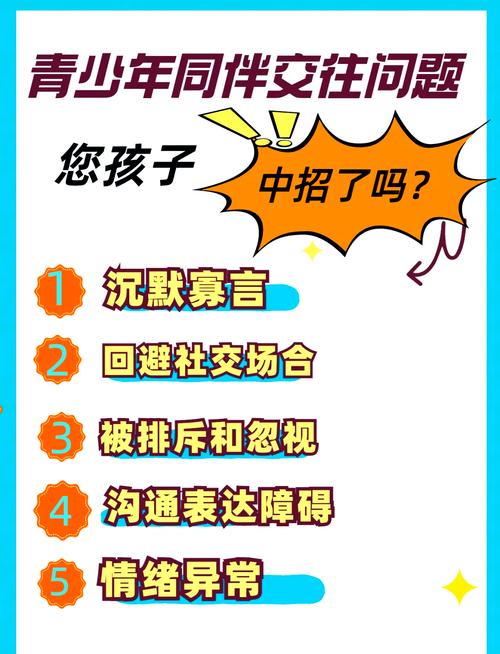

第一章:危险信号识别——超越表象的深层观察 1.1 行为模式的突变密码 多数家长将"染发纹身"、"夜不归宿"视为危险信号,但真正的预警往往更为隐蔽,某重点高中班主任跟踪研究发现,社交圈层异变的初期征兆通常表现为:审美趣味突变(突然痴迷特定风格的暗黑系文化)、消费习惯异常(频繁索要大额零用钱却无合理用途)、时间管理紊乱(作业效率骤降但不愿说明原因),这些看似普通的改变,实则是青少年在价值观层面产生动摇的外显特征。

2 数字时代的隐形社交网络 短视频平台算法推送形成的"信息茧房",正在重塑青少年的社交图谱,某地检察机关统计数据显示,65%的未成年人犯罪案件中,主要社交关系源自网络游戏战队、短视频粉丝群等虚拟社群,这些线上社群通过特定话术体系(如"兄弟义气"、"真实做自己")构建封闭的价值认同,使现实社交圈层发生质变的过程更具隐蔽性。

第二章:心理需求解码——不良社交的吸引力法则 2.1 权力重构的心理补偿机制 发展心理学研究显示,14-17岁青少年正处于"自我赋权"的关键期,在严格管控的家庭环境中,那些在现实社交中处于弱势的青少年,更容易被提供"虚假成人感"的群体吸引,北京师范大学追踪研究发现,参与街头团伙的青少年中,82%在原生家庭中长期处于"过度保护"或"情感忽视"的两极状态。

2 肾上腺素成瘾的生物学解释 神经科学研究证实,边缘系统发育超前而前额叶皮质未成熟的青少年,对高风险行为存在生理性偏好,不良社交圈提供的抽烟、逃学、轻度违法等行为,能刺激多巴胺分泌量达到正常社交的3-7倍,这种神经奖励机制,使得理性规劝在特定情境下显得苍白无力。

第三章:教育干预的雷区与突围策略 3.1 对话艺术的革命性重构 传统说教式沟通存在三大致命伤:道德评判引发防御机制、情感绑架加剧叛逆心理、未来恐吓制造焦虑情绪,上海家庭教育指导中心研发的"三维对话模型"要求家长掌握:共情反射技术("你选择他们是因为...?")、价值澄清技术("你欣赏他们哪些特质?")、资源激活技术("如果我们一起...会不会更有趣?"),某实验组数据显示,采用新对话模式的家长,亲子冲突发生率下降47%。

2 替代性满足的精准供给 切断不良社交的关键在于提供更具吸引力的正向选择,深圳某中学创建的"城市探险社"成功案例表明,通过设计符合青少年心理需求的替代活动(夜间定向越野、废墟摄影创作、社会实验项目),能使多巴胺分泌水平达到危险行为的76%,同时培养健康社交技能,该社团成员后续跟踪显示,不良社交复吸率仅为11.3%。

第四章:支持系统的生态化构建 4.1 家校社协同的防火墙工程 成都某区推行的"成长护航计划"开创三级联动模式:学校建立同伴影响评估系统,每学期进行社交网络图谱分析;社区设置青少年事务协调专员,对重点场所实施动态监控;家庭参与定制化教养工作坊,实施三年后,该区青少年违法率下降39%,重点中学升学率提升12%。

2 危机干预的专业化路径 当孩子已出现实质性行为偏差时,需要构建"临床心理师+教育顾问+青少年社工"的三角干预体系,广州某青少年服务中心的实践显示,通过认知行为疗法重塑归因模式、叙事疗法重构自我认同、社会实践修复社会功能的三阶段干预,能使68%的案例在6个月内重建健康社交圈。

(在裂缝中寻找光的可能) 那个手臂刺青的少年,经过家庭治疗发现,他的叛逆源于父母离异后的情感缺失,当父亲开始每周陪他进行机车改装,母亲学习理解他的蒸汽朋克审美,曾经的"不良青年"逐渐成为机械创新社团的核心成员,这个故事揭示的真理是:每个陷入迷途的孩子,都在用自己的方式呼喊对理解与认可的渴求,教育的真谛,在于我们是否准备好以更智慧的姿态,走进那片充满挣扎的青春丛林。