在北京市某重点中学的心理咨询室里,15岁的小雨用铅笔不停戳着咨询记录本:"每次想和爸妈说心里话,他们要么忙着刷抖音,要么开口就是'我像你这么大的时候'。"这个场景折射出当代中国家庭普遍存在的沟通困境,中国青少年研究中心2023年数据显示,63.8%的中学生表示"宁愿和网友聊天也不愿和父母交流",这种跨代际的沟通障碍背后,交织着社会变迁、教育理念更迭与技术革命的多重作用。

时代裂变下的认知鸿沟 在深圳科技园工作的张女士永远无法理解,为什么00后的儿子会把B站UP主视为人生导师,这种认知隔阂源自信息接收方式的根本转变,70后父母成长于信息单向传播时代,他们的知识获取主要依赖书本与教师;而Z世代在算法推送中长大,形成了碎片化、去中心化的认知结构,北京师范大学认知发展实验室的研究表明,两代人在信息处理速度上存在显著差异:青少年处理多线程信息的能力比父母辈快1.7倍。

这种差异在价值观层面更为明显,经历过物质匮乏期的父母往往强调"稳定""务实",而成长在物质充裕时代的青少年更看重"自我实现""个性表达",上海交通大学家庭研究院的跟踪调查发现,当父母谈论"考公务员的好处"时,67.3%的青少年会立即在心理上竖起屏障,这种价值体系的碰撞,使得简单的日常对话都可能演变成意识形态的较量。

失效的传统沟通范式 "今天数学考了多少分?"这句中国式问候背后,暴露出家长沟通方式的根本缺陷,发展心理学专家李玫瑾指出,大多数父母仍在使用"警察审讯式"沟通:38%的对话以疑问句开始,52%的谈话内容聚焦学业成绩,这种单刀直入的交流模式,恰恰违背了青少年心理发展的阶段性特征。

华东师范大学心理咨询中心的数据显示,14-16岁青少年的倾诉需求曲线呈现"双峰现象":晨起后1小时和睡前2小时是心理开放期,但多数家长习惯在晚餐时开启严肃对话,这个时段青少年的心理防御机制恰好处于峰值状态,更值得关注的是,62%的父母在对话中使用"应该""必须"等指令性词汇,这种语言暴力会导致青少年前额叶皮层活跃度下降27%,直接影响理性沟通能力。

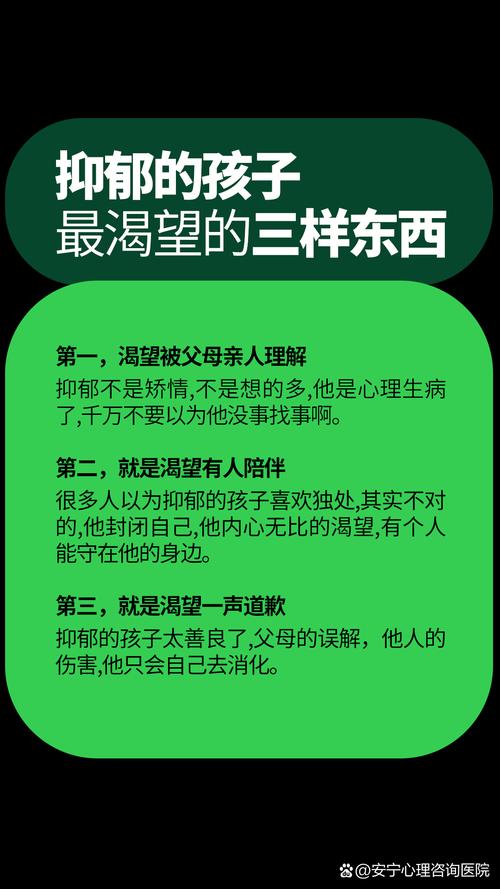

家庭场域的权力博弈 在成都某重点高中,心理咨询师记录了一个典型案例:父亲是法学教授的儿子,连续三年在家庭聚餐中保持沉默,这揭示出传统家庭权力结构对沟通的压制作用,清华大学社会科学院的研究证实,在强调"家长权威"的家庭中,青少年真实表达意愿的可能性降低43%,当父母将餐桌变成道德法庭,卧室变成审讯室时,孩子自然选择用沉默构筑防御工事。

这种权力关系在数字时代遭遇更剧烈的冲击,00后被称为"互联网原住民",他们掌握着父母难以理解的技术话语权,广州大学传媒系调查显示,73.6%的青少年使用父母看不懂的网络暗语,38.2%故意在家庭群使用表情包代替文字交流,这种技术代差造成的沟通错位,使得传统家庭对话模式面临解构危机。

社会环境的多维挤压 深夜的北京中关村,初中生小林在游戏语音频道里畅谈人生理想,这个场景折射出青少年社交场域的转移,中国互联网络信息中心数据显示,12-18岁青少年日均网络社交时长达到4.2小时,是线下家庭对话时间的6倍,虚拟空间提供的匿名性、平等性和即时反馈机制,构成了对现实沟通的降维打击。

教育内卷化则从另一个维度加剧了沟通障碍,上海某重点中学的调研表明,周末参加3个以上补习班的学生,与父母的有效沟通时间不足15分钟/天,当家庭对话被简化为"作业写完了吗""考试排名多少",情感交流的空间必然被功利性话题挤压,更值得警惕的是,部分家长将子女视为"教育产品",这种物化倾向直接切断了心灵对话的可能。

重建对话桥梁的可能路径 在杭州某国际学校,心理教师创设的"沉默对话日"取得意外效果:家长与子女通过书写交换日记,非言语沟通使理解度提升40%,这个案例揭示了沟通革命的突破口——建立新的对话语法,麻省理工学院媒体实验室建议采用"3D沟通法":每日(Daily)、多样化(Diverse)、去中心化(Decentralized),通过高频次、多维度、平等化的互动重构信任基础。

技术手段的创造性运用也为破局提供新思路,深圳某科技公司开发的"代际翻译器",将网络用语实时转化为父母能理解的语言,试用家庭的情感冲突减少35%,北京师范大学附属实验中学引入的"反向教学"模式,让孩子担任父母的数字生活导师,这种权力关系的暂时倒置显著改善了沟通质量。

站在代际交替的十字路口,我们需要重新理解"沟通"的本质,这不是简单的信息交换,而是两个独立灵魂的相互照亮,当70后父母学会用Z世代的语态讲述传统智慧,当00后子女能够理解父辈的生存焦虑,真正的对话才可能发生,这种跨越代沟的沟通革命,不仅关乎家庭和谐,更是文明传承的必经之路,正如心理学家埃里克森所说:"每个时代的青春期都在重写人类的故事,而倾听这些新故事的能力,决定着我们文明的弹性。"