目录 一、无声的困境:校园人际关系中的"透明人"现象 二、被孤立儿童的三大生存危机 三、破解困境的六个关键密码 四、家校协同的"双螺旋"支持方案 五、构建预防孤立的长期生态系统 六、让每个孩子都能被世界温柔以待

无声的困境:校园人际关系中的"透明人"现象

在看似热闹的课间十分钟,总有些孩子安静地坐在角落;在自由组队的体育课上,总有几个身影永远最后被选择;在春游的大巴车上,总存在被遗忘的座位...这些场景构成了校园孤立的隐形图景,2023年中国青少年研究中心的数据显示,超过37%的中小学生曾经历过程度不同的社交孤立,其中持续性孤立占比达12.8%。

这种社交隔离往往呈现出阶段性特征,小学低年级多因"幼稚化差异"(如过早佩戴眼镜、特殊口音)引发排斥;中高年级转向"社交价值评估"(如运动能力、零花钱数量);初中阶段则演变为"群体认同危机"(兴趣爱好、价值观差异),值得注意的是,有29%的孤立案例源于无意识的集体行为,就像滚雪球效应般逐渐形成。

被孤立儿童的三大生存危机

-

心理生态系统失衡 被孤立儿童出现焦虑症状的概率是普通孩子的4.2倍,抑郁倾向发生率高出5.7倍,更值得警惕的是"微笑抑郁"现象——82%的孩子会隐藏真实情绪,用假性适应掩盖内心创伤,这种长期情绪压抑可能导致成年后的亲密关系障碍。

-

学习动力系统瘫痪 北师大教育质量监测中心追踪研究发现,持续孤立状态会使学生数学成绩平均下降11.3分,语文成绩下降9.7分,这并非智力因素,而是心理能量过度消耗在社交焦虑上,形成"认知带宽挤占效应"。

-

社交技能发展迟滞 当孩子错过关键的社交敏感期(6-12岁),其非语言沟通能力、冲突解决能力、情感共鸣能力的发展都会受阻,就像语言习得关键期一样,这些能力的补偿需要付出3-5倍的努力。

破解困境的六个关键密码

-

构建"社交脚手架" 从具体场景切入:教孩子用"我能加入你们的游戏吗?"替代沉默旁观;用"这个玩法真有趣"开启对话,像训练肌肉记忆般反复演练超市结账、问路等现实场景,逐步建立社交自信。

-

打造"兴趣连接点" 帮助孩子发展至少两项可展示的爱好(如魔方、植物观察),创造"被需要"的价值感,案例显示,掌握冷门技能(如甲骨文识别)的孩子,社交突破成功率提升40%。

-

建立"情感缓冲带" 通过家庭情景剧重现冲突场景,教孩子区分"他人问题"和"自我价值",当遭遇嘲讽时,用"这是你的看法"替代情绪对抗,培养心理边界意识。

-

设计"渐进暴露疗法" 从低风险社交开始:先与门卫叔叔问好,再尝试和同桌分享文具,最后参与小组合作,每个小成功都制作成"勇气勋章",累计正向反馈。

-

启动"优势放大镜" 每天记录三个社交闪光点:主动借出橡皮、耐心讲解题目...通过持续强化,帮孩子建立积极的自我认知,研究表明,持续21天的优势记录能使社交主动性提升60%。

-

创设"平行社交圈" 在校外建立新的社交支点:社区读书会、博物馆小讲解员等,这些"成功经验"会像桥梁般延伸到校园关系,形成良性迁移。

家校协同的"双螺旋"支持方案

-

家长端的三个行动支点 (1)成为情绪翻译器:当孩子说"没人喜欢我"时,解读为"我需要社交支持" (2)化身生活编剧:通过角色扮演预演社交难题,储备20个"社交锦囊" (3)搭建资源网络:与其他家长建立"育儿联盟",组织跨班级的周末活动

-

学校端的四项革新 (1)实施"影子伙伴"计划:培训高年级学生作为隐形观察员,及时预警孤立苗头 (2)重构座位生态:每月重置"学习共同体",采用动态拼桌模式 (3)开设情感健身房:用戏剧治疗、沙盘游戏等载体进行团体心理训练 (4)建立彩虹档案:为每个孩子建立多维度的成长画像,消解刻板印象

构建预防孤立的长期生态系统

-

心理健康教育体系升级 将情绪管理课纳入正式课程,开发《社交力成长手册》,在三年级设立"友谊实验室",六年级开设"冲突调解工作坊",形成螺旋式课程体系。

-

校园文化基因重组 推行"差异庆典":每月举办"特别技能展示日",让口吃者表演默剧、让肥胖者担任相扑游戏裁判,建立"跨年级导师制",打破固有社交圈层。

-

社会支持网络编织 联动社区资源建立"放学后客厅",邀请退休教师组织混龄游戏,与商业机构合作开发社交力训练营地,用密室逃脱、剧本杀等新型场景重构社交体验。

让每个孩子都能被世界温柔以待

当我们凝视那些沉默的角落,看到的不仅是某个孩子的困境,更是整个教育生态的体检报告,破解校园孤立从来不是简单的技巧传授,而是需要家庭、学校、社会共同参与的生态系统重建,每个孩子都值得拥有两三个知心伙伴,这份珍贵的人际联结,将是他们穿越人生风雨时最温暖的铠甲。

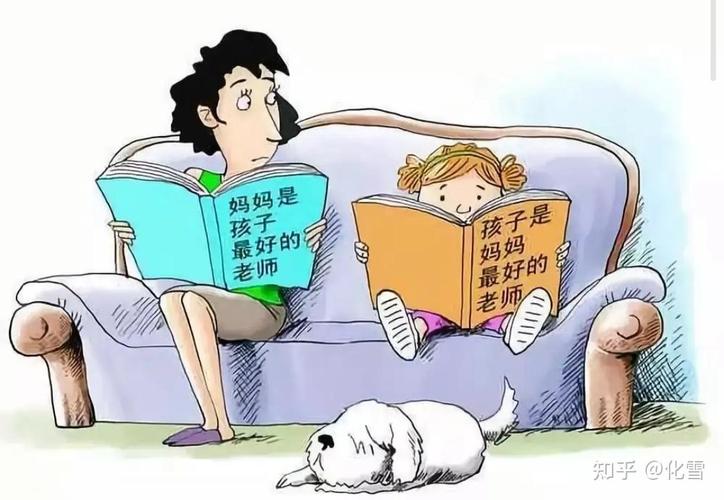

在这个过程中,我们既要教会孩子社交的智慧,更要守护他们独特的棱角;既要提供必要的支持,又要避免过度干预,正如教育家苏霍姆林斯基所说:"真正的教育是让玫瑰成为最好的玫瑰,让松树成为最好的松树。"当每个孩子都能带着自信的微笑融入集体,又保有独特的光芒,那才是教育最美的样子。