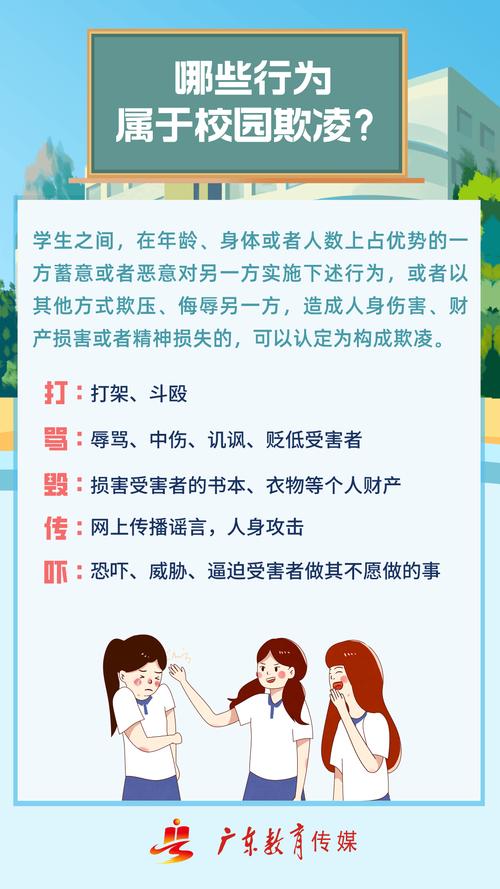

校园暴力问题始终牵动着社会的敏感神经,当冲突主体升级为已满14周岁的初中生群体时,这一问题的处理便呈现出独特的法律与教育双重维度,根据最高人民法院司法大数据统计,近年来14-16周岁未成年人暴力犯罪案件中,校园冲突引发的占比达37.8%,其中肢体冲突转化为刑事案件的转化率较三年前上升了15个百分点,这组数据警示着我们:必须用更专业的视角审视这个处于法律临界点的特殊群体。

法律框架下的责任解析 《刑法修正案(十一)》明确规定,已满14周岁不满16周岁的未成年人,对故意伤害致人重伤或死亡等八类严重犯罪承担刑事责任,但在具体校园暴力事件中,法律适用往往呈现复杂的梯度特征,以2023年某地方法院审理的案例为例:两名初三学生因口角引发肢体冲突,造成一人轻伤二级,法院最终判决施暴方监护人赔偿医疗费用,同时要求施暴者接受为期6个月的司法训诫教育。

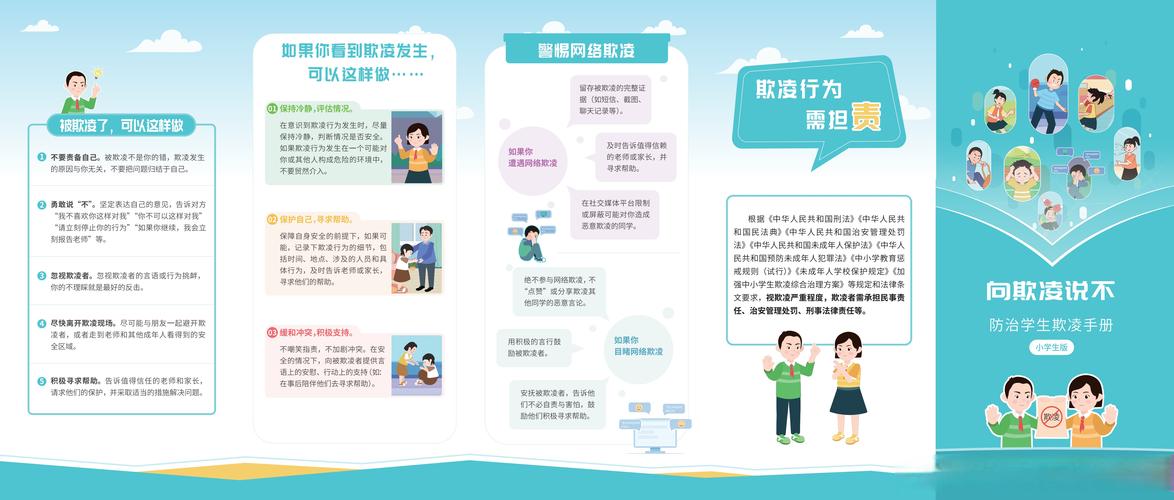

治安管理处罚法在此类事件中同样具有约束力,14周岁以上未成年人若存在殴打他人、故意伤害等行为,虽可能免除行政拘留,但需接受训诫、责令具结悔过等处罚,值得注意的是,2021年新修订的《未成年人保护法》新增"强制家庭教育指导"条款,意味着涉事家庭必须接受专业机构提供的家庭教育指导课程。

教育机构的处置规范 当校园暴力事件发生时,校方应建立标准化处置流程,首先需要立即进行"三隔离"处理:隔离冲突双方、隔离围观群体、隔离网络传播,某重点中学的实践表明,在事发30分钟内完成这三个隔离环节,可使事件负面影响降低65%以上。

在调查取证环节,建议采用"双轨记录法":既要通过监控录像、物证收集等客观手段固定证据,也要通过分开约谈、心理测评等主观方式还原事件全貌,某市教育部门推行的"校园事件五维评估表",从冲突诱因、伤害程度、心理状态、家庭背景、既往表现五个维度建立评估体系,有效提升了事件处理的科学性。

家庭教育的补救路径 涉事家庭需要建立"三步应对法":第一步是情绪隔离,避免家长将自身焦虑传导给孩子;第二步是责任认知,通过专业法律顾问解读事件性质;第三步是修复计划,制定包含赔偿方案、行为矫正、心理干预的具体方案,某家庭教育研究中心开发的"冲突事件家庭工作坊",通过情景模拟训练,帮助家长掌握理性处理此类事件的沟通技巧。

监护人需要特别注意三个法律风险点:民事赔偿责任的认定标准、学校监管责任的界定边界、受害者家庭可能提出的精神损害赔偿诉求,建议家长主动联系校方法律顾问,必要时寻求专业律师协助,避免因处置不当引发次生纠纷。

心理干预的专业方案 针对施暴者,建议采用"认知重构疗法",通过心理剧技术重现冲突场景,帮助其识别情绪触发点,建立替代性解决方案,某青少年心理诊所的跟踪数据显示,经过12周系统干预的施暴学生,攻击性行为复发率下降至18%。

对受害者实施"创伤后成长干预"至关重要,除常规的心理疏导外,可引入艺术治疗、团体辅导等多元手段,某实验学校推行的"校园安全员"制度,让曾经的受害者通过培训成为反暴力志愿者,这种赋能式干预使85%的参与者实现了心理创伤的积极转化。

预防体系的构建策略 学校层面应建立"三级预警机制":一级预警通过心理测评筛查高风险群体;二级预警依托班级观察员制度捕捉异常信号;三级预警利用AI情绪识别技术监测公共区域,某智慧校园示范校的实践表明,该机制可使暴力事件发生率降低42%。

家庭教育需要植入"冲突解决素养"培养,建议家长通过家庭会议形式,定期与孩子讨论校园人际关系问题,运用"情景-选择-后果"模型训练孩子的决策能力,某家庭教育APP开发的"校园冲突模拟器",通过虚拟现实技术让孩子体验不同选择带来的后果,用户反馈显示其预防效果优于传统说教83%。

社区应构建"跨界支持网络",整合派出所、心理咨询机构、青少年活动中心等资源,建立校园暴力事件联动响应机制,某试点社区创建的"青春护航站",通过驻校社工、法律顾问、心理医师的协同工作,使辖区校园严重暴力事件归零保持26个月。

在处理已满14周岁初中生暴力事件时,我们既要守住法律底线,又要拓展教育空间,这个特殊年龄段的干预,本质上是在刑事成年门槛前架设防护网,通过法律震慑、教育引导、心理重建的复合策略,帮助青少年在法治框架下完成社会化过程,唯有构建"处置-矫正-预防"的全链条机制,才能真正实现"处置一个案例,教育整个群体"的治理目标。