课堂门外的教育困局

2023年秋季开学首日,某市重点中学走廊里站着三名未穿校服的学生,他们手握检讨书,在来往师生的注视下等待班主任"特赦",这并非个案,根据教育部基础教育监测中心数据显示,全国范围内每学期约有2.7%的初中生遭遇过不同形式的"课堂隔离",当教育惩戒演变为阻止学生接受义务教育的手段,这场发生在教室门口的角力,正在动摇现代教育体系的根基。

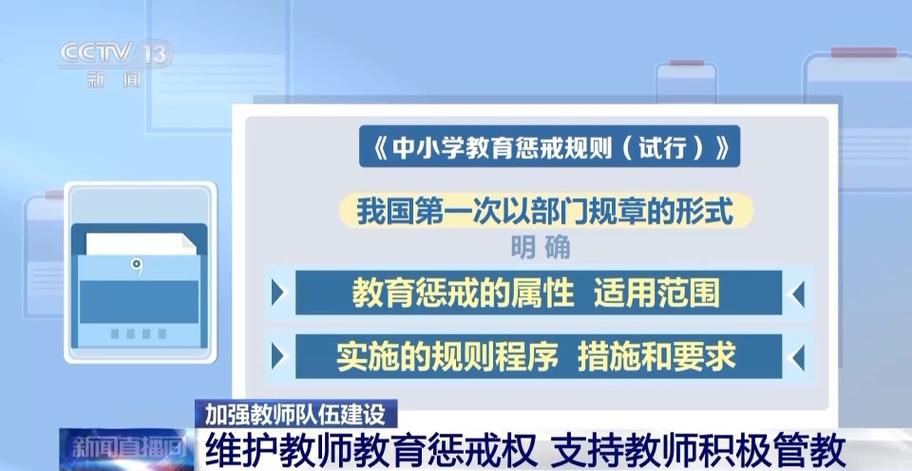

法律框架下的权利边界 《中华人民共和国教育法》第二十九条明确规定教师的教育教学权,但第四十四条同样强调学生享有平等接受教育的权利。《未成年人保护法》第二十七条更是明文禁止体罚、变相体罚等损害学生权益的行为,值得关注的是,2021年3月起实施的《中小学教育惩戒规则(试行)》虽赋予教师惩戒权,但特别注明不得实施"超过正常限度的罚站、反复抄写"等七类禁止性行为。

越界惩戒的典型表现

- 情境性驱逐:因迟到、忘带作业等轻微过失禁止进入教室

- 选择性隔离:针对特定学生实施差异化惩戒标准

- 无限期停课:未按规定程序擅自剥夺学生受教育权 某县教育局2022年处理的37起教师违规案例中,有29起涉及不当使用"课堂隔离"手段,其中典型案例显示,初二学生张某因连续三天未完成数学作业,被任课教师要求"什么时候补完作业什么时候回来上课",导致该生实际缺课达11课时。

权利冲突的深层症结

- 教师职业压力指数攀升:据中国教师发展基金会调查,76.3%的中学教师存在中度以上职业倦怠

- 法律认知存在盲区:仅38%的受访教师能准确说出教育惩戒的法定程序

- 学校管理机制缺位:64%的学校未建立规范的惩戒备案制度

- 家校沟通渠道梗阻:家长对惩戒行为的投诉中,67%未经过有效沟通

破解困局的多元路径 (一)法律维度

- 制定省级实施细则:如广东省2023年出台的《教育惩戒实施指引》,明确"禁止以停课方式惩罚学业问题"

- 建立校园法律顾问制度:北京市朝阳区试点配备专职教育法律顾问,处理相关纠纷量下降41%

(二)教育管理

- 开发教师压力管理课程:上海市教师进修学院推出的"非暴力沟通"培训使师生冲突减少29%

- 构建分级惩戒体系:参照医疗机构疼痛分级,建立可视化惩戒梯度模型

- 完善监督反馈机制:南京某中学推行"惩戒双备案"制度,需同时向德育处和家长委员会备案

(三)社会支持

- 设立校园纠纷调解委员会:山东省教育厅要求500人以上学校必须设立第三方调解机构

- 开通24小时教育法律援助热线:覆盖全国31个省市的12355青少年服务台

- 创建家校共育数字平台:杭州市推行的"教盾"APP实现惩戒过程全程可追溯

典型案例的启示 2019年引发社会关注的"云南教师锁门事件"中,班主任因学生未按时打扫卫生锁闭教室门,最终被认定违反《义务教育法》第五十五条,法院判决书特别指出:"教师的教育管理权不能突破学生受教育权的底线。"此案推动当地教育局建立"三步预警机制":首次违规约谈、二次违规培训、三次违规调岗。

构建教育共同体的新思维

- 建立教师支持系统:包括心理疏导、法律咨询、危机处理等模块

- 开发学生申诉渠道:参照香港"校园申诉专员"制度,设立独立于师生的申诉处理机构

- 创新惩戒替代方案:深圳某学校引入"社区服务令",将违规行为转化为10小时公益服务

- 完善教育质量评估:将师生关系指标纳入学校督导评估体系,占比不低于15%

前瞻性建议

- 立法层面:建议在《教师法》修订中增设"教育惩戒专章"

- 技术层面:开发AI行为分析系统,实时预警过激教育行为

- 文化层面:开展"教育法治宣传月"活动,培育校园法治文化

- 制度层面:推行教师责任保险,建立教育风险分担机制

当教室的门不再成为教育的屏障,当戒尺的边界清晰可见,我们才能真正构建起尊重、理解、法治的教育生态,这需要每所学校都建立起"教育行为审查委员会",需要每位教师熟记"教育惩戒负面清单",需要每个家庭理解"合理惩戒的积极价值",唯有如此,才能让教育惩戒回归育人本质,让每个孩子都能在阳光下自由成长。