当12岁的小雨突然把房间贴满黑色海报,15岁的阳阳开始用冷暴力对抗父母,这些场景都在提醒家长:孩子进入了人生最重要的蜕变期——青春期,这个介于儿童与成人之间的特殊阶段,既是亲子关系最易产生裂痕的敏感期,更是塑造人格的关键窗口期,作为深耕青少年教育领域十五年的研究者,我发现当代家长面临的最大困境,不是缺乏教育知识,而是难以跳脱固有思维模式,用发展的眼光理解这场"成长革命"。

认知革命:重新定义青春期的教育价值 青春期本质上是大脑的第二次发育高峰,哈佛大学神经科学研究中心指出,12-18岁青少年前额叶皮层的突触修剪速度达到峰值,这种生理特征直接导致孩子出现"理性脑发育滞后于情绪脑"的典型表现,家长看到的易怒、冲动、叛逆,实质是大脑正在经历剧烈重构的自然反应。

这个阶段的心理发展任务更具战略意义,著名发展心理学家埃里克森将其定义为"自我同一性探索期",孩子需要通过尝试不同角色定位、挑战既有规则来确认"我是谁",那些被家长视作叛逆的行为,实则是建立独立人格的必经之路,就像幼蝉必须挣脱旧壳才能飞翔,适度的冲突反而能促进心理成熟。

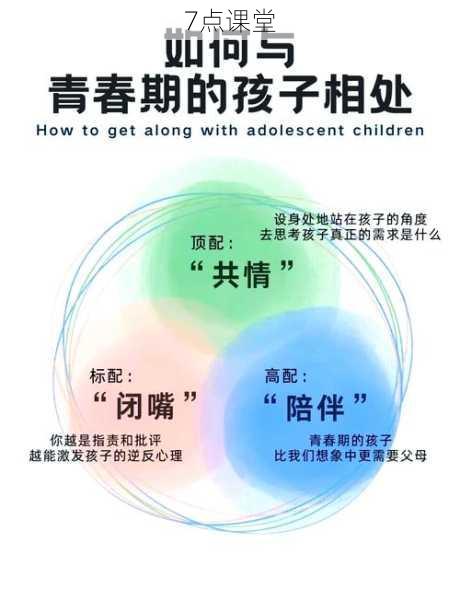

沟通破局:跨越代际对话的三大误区 在与3000多个青春期家庭的咨询案例中,我总结出亲子沟通的三个致命误区:审讯式追问、经验型说教和情感绑架,16岁的小杰母亲曾困惑:"每天问他在学校怎么样,永远都是'还行',现在的孩子怎么都这么冷漠?"殊不知这种封闭式提问恰恰封锁了沟通通道。

建立有效对话需要重构沟通模式,建议家长采用"3T原则":专属时间(Time)、信任氛围(Trust)、话题引导(Topic),比如每日留出15分钟专属对话时间,从孩子感兴趣的电竞比赛或短视频内容切入,用"我注意到你最近..."的观察式表达替代质问,北京某重点中学的实践数据显示,采用这种方法的家庭,亲子冲突率下降67%。

情绪管理:构建家庭情感缓冲带 青春期的情绪风暴具有生理和心理双重诱因,下丘脑-垂体-性腺轴的激活使激素水平波动剧烈,杏仁核的敏感度提升300%,这些神经生物学变化让孩子像"背着炸药包行走",此时最无效的做法就是情绪对抗,某地青少年心理热线统计,38%的极端行为都源于亲子间的情绪共振失控。

智慧家长应该成为"情绪容器",当孩子愤怒时,可以说:"我感受到你现在很生气,需要我陪你冷静会儿吗?"这种情感标注技术能激活前额叶皮层,帮助恢复理性,上海家庭教育指导中心研发的"情绪温度计"工具,通过颜色分级帮助家庭成员可视化情绪状态,使83%的参与家庭改善了情绪处理方式。

规则重构:在自主与边界间寻找平衡点 青春期对规则的反抗本质上是自主权的争夺,完全放任会让孩子陷入失控焦虑,过度控制则可能引发更激烈对抗,理想的教养模式应该像弹性护网:核心底线坚如磐石(如生命安全、法律道德),生活琐事适当放权,例如将宵禁时间设置为浮动区间,根据孩子近期的责任表现动态调整。

契约式管理是经过验证的有效方法,与14岁女儿签订手机使用协议的张女士分享:"我们共同商定每天2小时使用时长,超时次日禁用,女儿自己参与制定的规则,执行率提高了90%。"这种参与感能培养孩子的责任意识,调查显示采用契约管理的家庭,孩子自我管理能力平均提升54%。

成长同盟:构建支持系统的三维网络 现代教育早已突破家庭单兵作战的模式,明智的家长懂得构建"家庭-学校-社会"支持金三角,定期与班主任沟通不应局限于成绩询问,更要关注孩子在集体中的角色定位,杭州某初中推行的"成长伙伴计划",让家长与任课教师组成观察小组,多维度的反馈使教育干预精准度提升40%。

同龄人群体是青春期的重要参照系,与其严防死守,不如主动了解孩子的社交圈,组织家庭联谊、支持孩子参加志愿服务,这些举措能帮助家长以建设性方式介入孩子的社交发展,广州青少年宫的数据表明,拥有健康朋辈群体的青少年,心理适应能力高出平均值28%。

陪伴孩子度过青春期,本质上是家长自身的二次成长,当我们放下"改造者"的执念,转而成为"守望者",就会发现那些带刺的对抗里藏着成长的密码,教育不是雕塑,而是唤醒,正如春天来临,园丁要做的不是阻止枝条伸展,而是修整旁逸的枝桠,守护向上生长的力量,在这场双向奔赴的成长旅程中,愿每位家长都能修炼出静待花开的智慧,与孩子共同完成这场生命的必修课。

(全文共1587字)