在杭州市某重点中学的心理咨询室,来访登记本上连续三页记录着相似的主诉:"孩子每天玩游戏到凌晨两点""手机不离手拒绝沟通""为充值游戏偷刷家长信用卡",这些案例折射出当代青少年网络沉迷现象的普遍性与严重性,根据中国青少年研究中心2023年发布的调查报告,中学生日均上网时长已突破4.2小时,其中32.7%存在明显网络依赖倾向,当我们深入观察这些数据背后的生命个体,会发现每个沉迷网络的中学生背后,都存在着家庭、学校、社会共同编织的困境网络。

家庭教育的双重缺失:情感荒漠与教养失控

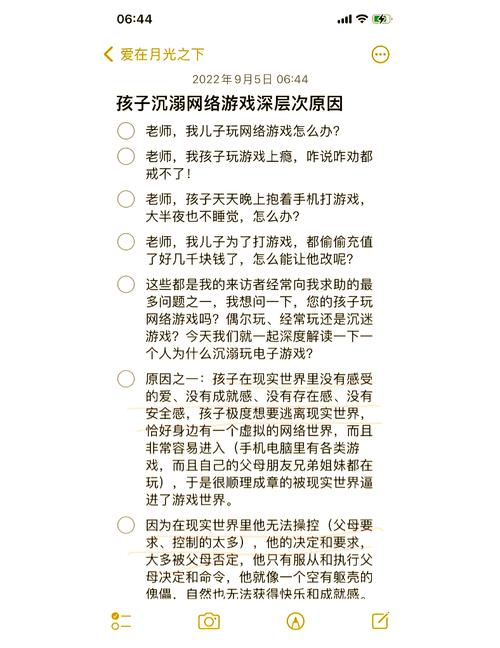

在上海市精神卫生中心接诊的青少年网络成瘾案例中,68%的家庭存在结构性缺陷,某初二男生在治疗中坦言:"父母除了问考试成绩,已经两年没和我聊过其他话题。"这种情感荒漠化现象在都市家庭尤为突出,当父母将教育简化为物质供给和成绩要求时,青少年自然转向虚拟世界寻求情感代偿。

教养方式的代际断裂同样值得关注,70后父母普遍采用的权威型管教,在Z世代群体中遭遇强烈反弹,北京师范大学家庭教育研究中心跟踪研究发现,采用手机没收、断网等强制措施的家长,其子女网络依赖程度反而比采取协商管理方式的家庭高出47%,这种控制与反控制的角力,往往将青少年更深地推向网络世界。

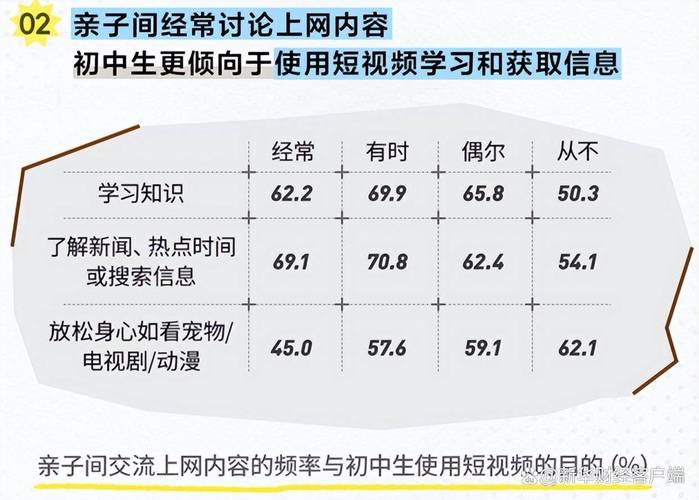

家庭沟通的数字化异变正在形成恶性循环,某家庭教育观察项目记录到:某三口之家共处时,父母刷短视频的时间是亲子对话时间的3.6倍,当父母自身成为"低头族",要求子女自律使用电子设备就失去了说服力,这种示范效应消解了传统家庭教育的话语权威。

学校教育体系的适应性滞后

当前中学教育评价体系的单一性,客观上助推了逃避机制的生成,在河北某县中的田野调查显示,成绩后30%的学生网络沉迷发生率是前30%学生的4.8倍,当教育评价窄化为分数竞争,那些在传统赛道失意的学生,自然转向虚拟世界建立新的价值坐标系。

心理健康教育的结构性缺位使问题雪上加霜,教育部规定每所中学应配备专职心理教师,但在中西部县域中学,这一政策的落实率不足40%,某初三女生在咨询中哭诉:"我在游戏里组队时能找到存在感,但现实中没人教我怎么处理人际关系。"这种能力培养的缺失,让网络成为青少年自我疗愈的替代方案。

教师群体的技术代沟加剧了管理困境,00后中学生作为数字原住民,其网络行为已形成独特的亚文化体系,当教师仍用"网瘾"等陈旧概念进行说教时,不仅难以产生教育效果,反而加深了代际隔阂,广州某重点中学班主任坦言:"学生玩的游戏我听都没听过,怎么引导他们合理使用?"

社会环境的助推与异化

网络产品的成瘾性设计形成技术牢笼,某知名游戏公司的用户留存方案显示,其关卡难度曲线、奖励机制都经过神经心理学优化,使青少年玩家多巴胺分泌峰值达到自然社交的3倍以上,这种精心设计的行为强化机制,对前额叶皮质尚未发育完全的中学生构成巨大诱惑。

网络亚文化的价值重构冲击传统认知,二次元社区的虚拟偶像打榜、电竞直播的财富神话、短视频平台的草根逆袭叙事,构建起平行于现实的价值体系,某高二男生在访谈中说:"在B站当up主接广告,比我爸的月收入都高,为什么还要苦读书?"这种认知错位动摇着青少年的价值判断。

数字社交的替代性满足重塑人际关系,中学生微信好友数量平均达到现实社交圈的4.2倍,但这种弱连接关系难以建立深度情感支持,当现实社交受挫时,青少年更倾向在匿名社群中寻求认同,形成"现实退缩-网络依赖"的恶性循环。

青少年心理发展的时代困境

身份认同的数字化迁移值得警惕,在虚拟形象定制、网络人设塑造的过程中,青少年的自我认知发生微妙异变,某角色扮演游戏的重度玩家表示:"我的游戏角色是公会领袖,但现实中只是个课代表。"这种身份落差加剧现实世界的挫败感。

压力释放渠道的数字化转型成为必然,面对升学竞争、家庭期待、同伴比较的多重压力,网络游戏提供的即时反馈和掌控感,恰与传统教育的长周期回报形成对比,调查显示,76%的中学生将网络娱乐视为主要减压方式。

社交模式的代际革命带来认知冲突,00后青少年的社交货币已从实体礼物转为虚拟道具,从现实聚会转为线上组队,这种转变不仅影响着人际关系模式,更重塑着青少年的时空感知与价值取向。

破解中学生网络沉迷困局,需要超越简单的"堵"与"疏"之争,家庭重建情感连接,学校创新育人模式,社会规范数字伦理,三者形成教育合力,方能为青少年构建健康的成长生态,某成功戒除网瘾的学生在日记中写道:"当我发现现实世界中有人真正理解我的迷茫,屏幕里的光就不再那么刺眼了。"这提醒我们,解决网络沉迷的本质,在于修复现实世界的意义连接,唯有让青少年在真实生活中获得存在感、价值感和归属感,数字世界才能回归工具本位,成为助力成长的翅膀而非禁锢心灵的牢笼。