当代儿童社交能力缺失的深层观察

在上海市某重点小学的班级联谊会上,10岁的子轩始终蜷缩在角落摆弄魔方,当同学主动邀约参与集体游戏时,他竟慌张地躲进洗手间,这个真实案例折射出现代都市儿童的普遍困境:在物质条件日益优渥的今天,近40%的城市儿童存在不同程度的社交障碍(中国青少年研究中心2022年数据),深入观察发现,这种社交能力的退化不是孤立现象,而是多重社会因素交织的结果。

家庭结构微型化导致同伴交往缺失,城市儿童平均每天与同龄人互动时间不足1.5小时,电子设备的过度依赖形成"数码屏障",调查显示8-12岁儿童日均使用电子设备达4.7小时,教育焦虑催生的过度保护更是雪上加霜,62%的家长坦言会介入孩子的同伴矛盾,这些因素共同造就了当代儿童的"社交荒漠化"现象。

社交能力构建的五大核心支柱

(一)情绪认知与表达能力

在南京某儿童心理咨询中心,7岁的朵朵经过12周情绪扑克训练后,识别微表情的准确率从38%提升至79%,这种通过卡牌游戏进行的情绪认知训练,能有效帮助儿童建立情绪词汇库,建议家长每天设置20分钟"情绪剧场",用情景扮演引导孩子识别愤怒、委屈、尴尬等复杂情绪。

(二)同理心培育机制

广州天河区某幼儿园推行的"角色交换日"成效显著:让儿童扮演老师、家长甚至校园清洁工,通过角色代入理解不同立场,家庭中可采用"情绪温度计"工具,当孩子诉说同伴矛盾时,引导其思考:"如果换成是你,心里的小人会怎么跳动?"

(三)沟通技巧的阶梯训练

新加坡教育研究院的"对话金字塔"模型值得借鉴:5-7岁重点训练眼神接触和礼貌用语;8-10岁学习提问技巧与话题延展;11岁以上掌握协商与说服策略,餐桌时间可实践"3W原则":每次发言需包含Who(对象)、What(内容)、Why(原因)三要素。

(四)冲突解决的四步法则

杭州某国际学校推行的"和平桌"方案颇具创意:当儿童发生争执时,需共同完成"描述事实-表达感受-提出方案-达成共识"的标准化流程,家长可在家中设置"矛盾解决角",配备沙漏计时器和情绪卡片等辅助工具。

(五)团队协作的情景锻造

北京某教育机构研发的"密室逃脱"式团队任务显示,经过8次小组合作挑战,儿童领导力提升达43%,日常可设计家庭共建项目,如共同策划周末活动,让孩子自然经历分工、协商、妥协的全过程。

分龄段场景化训练方案

(一)学龄前阶段(3-6岁)

- 亲子互动:设置"小熊做客"角色扮演游戏,模拟问候、分享、告别场景

- 绘本共读:精选《青蛙弗洛格》《鳄鱼莱莱》等社交主题绘本

- 游乐场实战:预先演练"可以一起玩吗"等社交启动语

(二)小学低年级(7-9岁)

- 兴趣小组:选择需要配合的集体项目(合唱、戏剧等)

- 社区实践:组织跳蚤市场,锻炼交易沟通能力

- 电子社交:在家长监护下进行短时视频通话练习

(三)小学高年级(10-12岁)

- 项目制学习:组队完成社会调查等课题

- 情境模拟:开展辩论会、模拟联合国等活动

- 志愿服务:参与适龄的公益活动培养社会责任感

特殊情境应对策略

当孩子遭遇社交挫折时,深圳儿童医院心理科主任建议采用"三明治反馈法":先共情("被拒绝确实难受"),再分析("我们想想有没有其他方法"),最后鼓励("下次试试这样说"),对于校园孤立问题,成都某重点小学的"伙伴计划"成效显著:为社交困难儿童匹配"小导师",通过结构化互动逐步建立自信。

需要警惕的是,当出现持续6个月以上的社交回避、躯体化反应(如社交场合腹痛)等情况时,应及时寻求专业心理咨询,北京师范大学发展心理研究所的跟踪研究显示,早期干预的有效率可达82%。

家长角色的重新定位

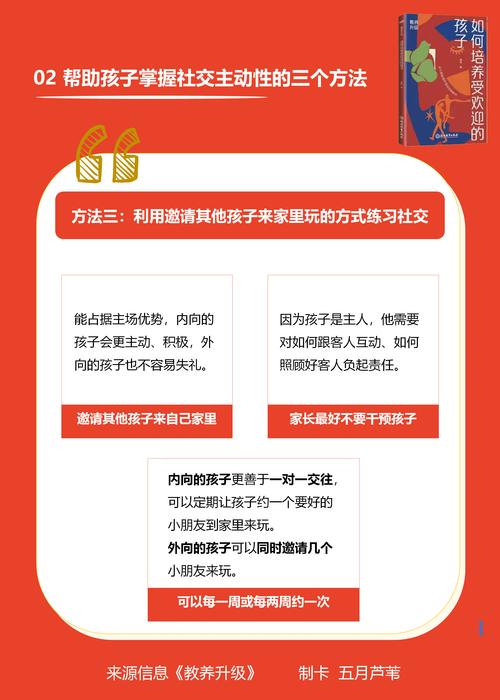

上海家庭教育指导中心提出"脚手架理论":家长应从"代办者"转变为"支持者",具体实践包括:在公园游玩时,退后两步观察而非立即介入;在同伴冲突时,用开放式提问替代直接评判;在社交进步时,采用"过程性赞扬"("你今天主动打招呼的方式很有创意")。

典型案例显示,经过系统训练,原本在班级存在严重社交焦虑的儿童,6个月后不仅能主动发起游戏,还能担任小组协调者,这种转变印证了儿童社交能力的可塑性——它不应被看作天赋,而是可以通过科学训练获得的关键技能。

在这个万物互联的时代,社交能力已成为影响人生质量的基础素养,当我们教会孩子打开心门的密码,不仅是在培养某个具体技能,更是在赋予他们探索世界的勇气,建立连接幸福的纽带,这份能力,终将成为他们穿越人生风雨时最温暖的铠甲。