在某个普通小学的课间时分,总能看到这样的场景:当其他孩子三五成群追逐嬉戏时,有个身影安静地坐在教室角落翻看绘本;午餐时间,当同学们热络地交换便当里的美食,某个孩子始终独自埋头吃饭;体育课上自由组队时,总有个落单的身影攥着衣角不知所措,这些校园"孤岛"现象背后,折射着当代儿童社交发展的深层困境。

正确认识"不合群"的多维成因 每个孩子都是独特的个体,社交表现差异如同指纹般不可复制,内向敏感型儿童往往需要更长时间适应群体环境,他们像谨慎的小鹿,需要安全距离观察环境,这类孩子可能具有独特的兴趣领域,当话题触及恐龙图谱或天体奥秘时,他们的眼睛会突然绽放光彩。

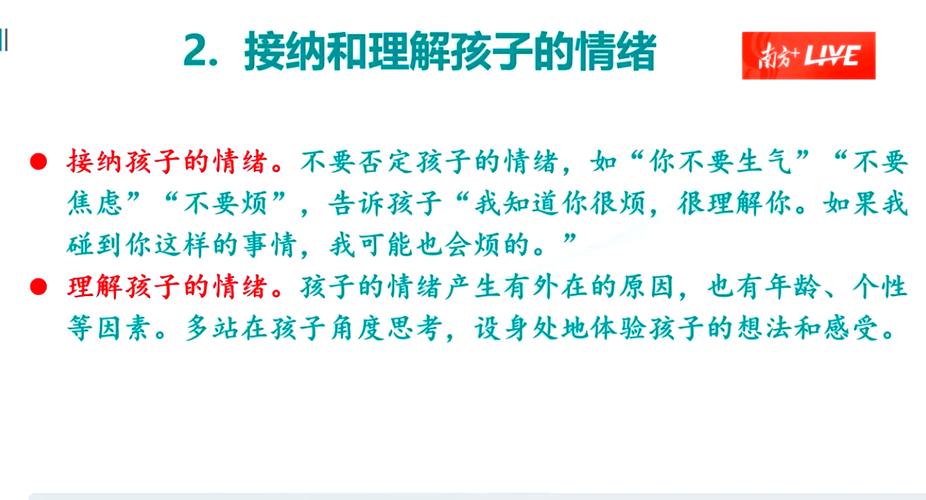

家庭教养方式在儿童社交能力培养中起着奠基作用,过度保护型家庭的孩子犹如温室花朵,面对社交风雨时容易手足无措;而放任型教养下的孩子,可能尚未习得基本的交往礼仪,值得注意的是,某些家长将成人世界的社交焦虑投射到孩子身上,这种隐性压力反而加重了孩子的社交恐惧。

学校环境的影响同样不容忽视,当班级形成固定小团体时,新转学生或个性独特的孩子容易遭遇隐形排斥,某些教师无意中强化了"活泼开朗才是好学生"的刻板印象,这种价值导向可能让安静型孩子产生自我怀疑。

破解困境的渐进式解决方案 建立正确的认知坐标是首要任务,家长要明白,社交能力如同植物生长,需要适宜的温度和耐心,不必将"合群"等同于"成功",而要看到每个孩子独特的光芒,可以和孩子玩"优点发现游戏":每天记录三个同学的闪光点,同时发现自己的三个优点,这种双向认知训练能建立健康的自我评价体系。

家庭需要成为社交演练的安全基地,通过角色扮演游戏模拟校园场景:如何加入正在进行的小组讨论?遇到意见分歧时该怎样表达?家长可以扮演不同性格的同学,让孩子在轻松氛围中尝试各种应对方式,周末邀请同学来家做客时,提前准备些需要协作的手工项目,创造自然互动的契机。

学校层面可构建多元评价体系,某实验小学推出的"彩虹勋章计划"值得借鉴:设立"创意之星""观察达人""暖心帮手"等特色奖项,让不同特质的孩子都能找到存在感,教师可设计需要互补合作的课堂活动,比如将安静细致的孩子与活泼好动的孩子编入同一实验小组,通过任务分工实现优势互补。

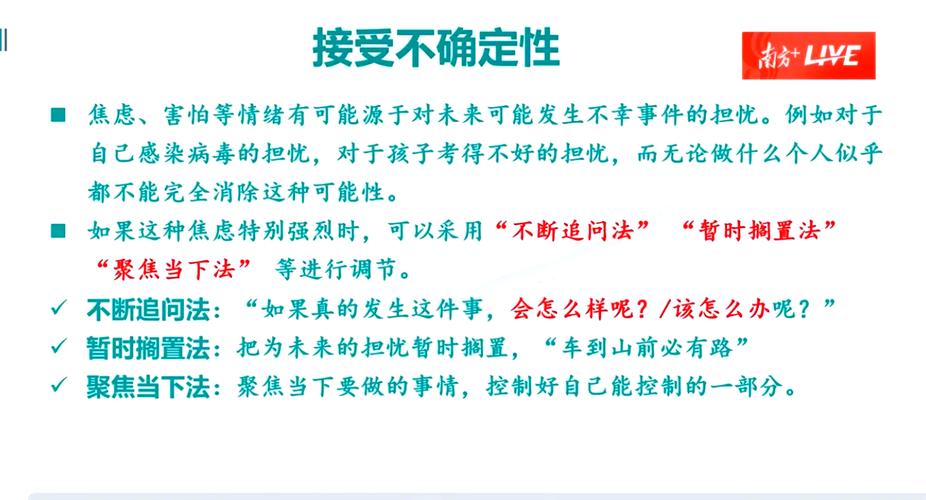

关键期的专业干预策略 当发现孩子出现持续性社交回避时,家长需要保持敏锐而不焦虑,持续两周以上的情绪低落、频繁的身体不适主诉、学业表现明显下滑等信号值得关注,此时切忌粗暴指责,可以尝试用绘画日记、故事接龙等非语言方式了解孩子的真实感受。

专业支持系统的介入时机至关重要,如果孩子在集体活动中表现出过度紧张(如心跳加速、手心出汗)、持续三个月以上的社交退缩,建议寻求心理老师的专业评估,某市青少年心理中心推出的"社交勇气训练营"采用渐进暴露疗法:从1对1交流到3人小组,最后融入大集体,帮助孩子像攀登阶梯般逐步突破心理防线。

家校协同机制的建立是成功关键,北京某重点小学的"成长联盟"计划颇具参考价值:每月举办家长工作坊,教师分享班级动态,心理专家解读儿童行为密码,家长们交流育儿心得,这种立体支持网络让教育力量形成合力,共同为孩子的社交发展护航。

静待花开的智慧 教育本质上是对生命节奏的尊重,那个在角落里安静阅读的孩子,或许正在积蓄未来学者的专注力;那个独自观察昆虫的"怪小孩",可能孕育着自然科学家的好奇心,重要的是帮助每个孩子建立适切的社交模式,而非强求统一的"合群"标准。

某位资深班主任的观察笔记里记录着这样一个案例:四年级的晓宇连续两年被贴上"孤僻"标签,教师偶然发现他对昆虫知识的痴迷后,特意安排他在自然课上做专题分享,当晓宇颤抖着双手展示自制标本时,教室里响起了热烈的掌声,这次成功体验像一把钥匙,逐渐打开了他与世界连接的大门。

在儿童社交能力培养的道路上,我们既要成为敏锐的观察者,也要做耐心的守候者,每个孩子都自带独特的社会化进程表,教育者的使命是提供阳光雨露,静待每朵花按照自己的时序绽放,当我们用包容的心态拆除"合群"的单一标尺,或许会发现:那些看似游离在集体之外的身影,正在用自己的方式与世界对话。