在某个普通工作日的傍晚,张女士发现初中二年级的女儿在书桌前用课本遮掩着写东西,当她走近时,孩子慌张地将信纸揉成一团,这个瞬间触发了张女士的焦虑神经——孩子可能陷入早恋了,这个场景在当代家庭教育中不断上演,折射出青春期情感教育这个永恒课题的复杂性,面对青少年日益早熟的情感发展,如何科学引导而非粗暴干涉,成为现代父母必须掌握的教养智慧。

认知误区:早恋现象的再定义 传统观念中,"早恋"被简单定义为未成年人过早陷入恋爱关系,但发展心理学研究表明,12-16岁青少年萌发的情感倾向,本质上是其社会性发展的重要阶段,美国心理学会(APA)将这种情感定义为"青春期情感探索期",强调这是青少年建立人际关系能力、形成情感认知的重要过程。

埃里克森的心理社会发展理论指出,青春期核心任务是建立自我同一性,而情感体验正是完成这一任务的重要途径,数据显示,我国青少年首次产生好感体验的平均年龄已提前至12.3岁(中国青少年研究中心,2022),但超过78%的案例属于浅层情感互动,持续时间不超过3个月,这些数据提醒我们:将青春期的情感萌动等同于成人世界的恋爱关系,是对青少年心理发展的误判。

青春期心理发展的阶段特征 处于情感萌发期的青少年,其大脑前额叶皮层尚未完全发育,导致情绪调控能力较弱,神经科学研究证实,这个阶段的多巴胺分泌水平较成人高出30%,使得青少年更容易产生强烈的情感体验,镜像神经元系统的活跃使其对同伴评价异常敏感,这正是校园情感容易快速传播的心理机制。

典型案例分析:15岁的小夏因暗恋同班男生成绩下滑,母亲发现后立即采取转学措施,结果导致孩子产生严重逆反心理,甚至出现自残行为,这个案例暴露出家长处理方式与青少年心理需求之间的错位,青少年在情感探索期最需要的是理解而非否定,是引导而非压制。

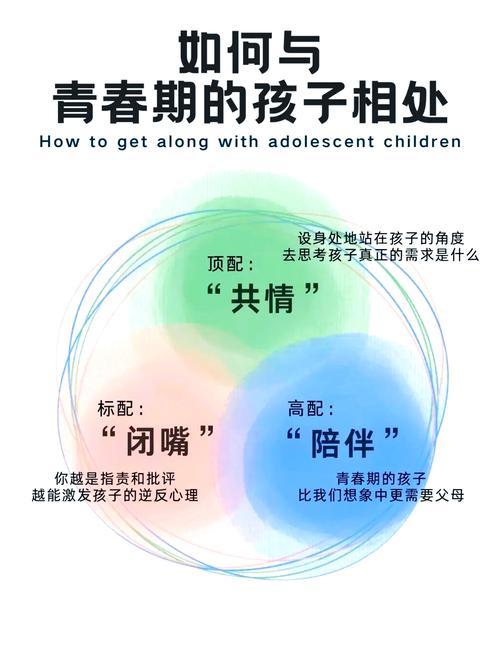

家长应对策略体系 (1)建立良性沟通机制 有效的亲子对话需要把握"三要三不要"原则:要在自然情境下开启话题,不要刻意约谈;要采用开放式提问,不要审问式盘查;要分享自身经历,不要进行道德说教,例如晚饭时闲聊:"我们班当年也有同学互有好感,你们现在同学之间怎么看待这种事?"这种引导方式能降低孩子的心理防御。

当发现孩子有情感动向时,建议采用"观察-倾听-共情"三步法:先通过日常细节观察情绪变化,再创造安全环境倾听孩子心声,最后用"我能理解这种感受"开启对话,某重点中学心理教师分享的成功案例显示,当家长说"你愿意和我聊聊那个特别的同学吗",孩子的倾诉意愿会提升60%。

(2)科学引导方法论 情感教育应遵循"认知-辨析-实践"的渐进路径,首先帮助孩子建立正确的价值观,推荐亲子共读《少年维特之烦恼》等文学作品,在讨论中渗透责任意识,然后通过情景模拟训练,如果对方提出过分要求该怎么办",培养孩子的边界意识。

某市家庭教育指导中心研发的"情感成长四象限"工具颇具借鉴意义:将情感需求分为学习互助、共同兴趣、情感依赖、身体接触四个维度,引导孩子分析当前关系的健康程度,数据显示,使用该工具的家长,孩子建立理性认知的比例达到82%。

(3)设定合理边界 电子设备使用管理需要智慧,建议采用"透明化监管"代替秘密查看,与孩子共同制定"每天21点后手机存放于客厅"等规则,既保护隐私又防止网络早恋风险,社交活动管理可借鉴"三明治沟通法":先肯定社交的正当性,再表达安全顾虑,最后协商解决方案。

家校协同教育网络构建 教师是发现青少年情感变化的关键观察者,北京某实验中学建立的"情感动态三级预警机制"值得推广:班主任定期进行非正式谈话,心理教师开展团体辅导,家校每月共享观察记录,这种机制使95%的情感问题在萌芽阶段得到妥善处理。

学校心理课程需要创新,某省重点中学开发的"情感管理实验室"课程通过角色扮演、案例讨论等方式,帮助学生掌握拒绝技巧、压力应对等实用技能,家长可以建议学校引入此类课程,共同打造情感教育支持系统。

家长自我成长维度 教养焦虑往往源于认知偏差,参加"家长情绪管理工作坊",学习区分事实与想象:孩子和异性同学吃饭不一定是早恋,成绩波动可能有多种诱因,掌握"焦虑缓解三部曲":记录具体担忧→评估发生概率→制定应对预案。

家庭情感教育生态的营造需要夫妻共识,建议每月举行"教育理念沟通会",统一价值标准,建立家庭教育日志,记录孩子的成长节点,更重要的是以身作则,通过夫妻间的尊重相处,为孩子示范健康的情感模式。

教育学家苏霍姆林斯基曾说:"对待青少年情感就像对待荷叶上的露珠,需要最温柔的呵护。"在这个信息爆炸的时代,家长的教育智慧不在于筑起隔绝的高墙,而在于修建引导的渠道,当我们用理解取代恐惧,用对话替代禁令,就能帮助孩子在情感的溪流中,安全地驶向成熟的港湾,每个青春期的情感萌动,都是孩子学习自我认知、理解他人、建立责任感的珍贵课堂,父母的使命,就是做好这个课堂的智慧导师。