从家庭警报到教育契机 当父母第三次发现孩子书包里出现不属于他的百元钞票时,这个看似普通的家庭事件已经敲响了教育的警钟,某重点小学五年级班主任张老师发现,班上35%的学生承认有过未经允许拿取金钱的行为,这组数据揭示的不仅是儿童行为偏差,更折射出当代家庭教育中亟待解决的认知断层。

解构行为背后的深层动因

-

心理需求失衡的镜像投射 10岁的晓明在心理咨询室里坦白:"我想买限量版球鞋,但妈妈说考到前三名才给买。"这个案例典型反映了物质需求与情感诉求的双重缺失,美国儿童心理学家艾瑞克森指出,9-12岁儿童正处于勤奋对自卑的关键期,同伴间的物质比较往往成为建立社交地位的筹码。

-

价值观认知的模糊地带 在某社区调查中,42%的受访儿童认为"拿家里的钱不算偷",这种认知偏差源于家庭财务教育的缺位,当父母习惯性地说"钱的事情小孩子别管",孩子就失去了建立正确金钱观的基础语境。

-

情感补偿的非常态表达 14岁的初中生小雨在日记中写道:"他们只会打钱到卡里,我要让卡里的数字变多,这样他们就会多问我几句。"这个案例揭示出金钱行为背后的情感诉求,北京师范大学家庭教育研究中心2022年的研究显示,物质补偿型家庭的孩子出现非正常金钱行为的概率是正常家庭的3.2倍。

建立六维教育体系 第一步:构建安全的沟通场域 当发现孩子拿钱时,切忌当众质问,建议采用"三明治沟通法":先表达关心("妈妈注意到你最近有些特别的需要"),再陈述事实("我在你书包里发现了这些钱"),最后给予支持("我们可以一起想办法解决"),某家庭教育指导师跟踪案例显示,采用此方法的家庭,孩子主动坦白率提升67%。

第二步:满足合理需求的智慧 制定"需求分级制度":将孩子的物质需求分为生存性(文具、餐费)、发展性(课外书籍)、享受性(游戏装备)三类,前两类应保障供给,第三类引入"愿望储蓄计划",孩子想买800元的球鞋,家长可匹配每月200元的"劳动报酬",让孩子通过4次家务劳动获得。

第三步:建立零用钱管理制度 建议采用"三维发放法":基础零用钱(满足日常需求)+ 绩效零用钱(关联学习目标)+ 公益基金(培养社会责任感),某实验学校推行该制度后,学生非正常金钱行为发生率下降82%,具体操作可参考:

- 8-10岁:周基础15元+单科进步奖5元

- 11-13岁:周基础20元+全科达标奖10元

- 14岁以上:引入记账APP管理月度资金

第四步:创设真实的金钱课堂 开展家庭经济活动实践:带孩子参与超市比价、水电费缴纳、旅行预算制定,杭州某家庭通过"每月一日CFO"活动,让孩子轮流管理家庭日常开支,三年后该孩子的财商测评得分超过92%的同龄人。

第五步:重塑价值判断坐标系 通过历史人物故事(范仲淹划粥断齑)、当代企业家案例(曹德旺的财富观)、家庭传统(祖辈的创业史)等素材,构建立体的价值观教育体系,建议每月开展"财富故事会",用讨论替代说教。

第六步:设置渐进式惩戒机制 建立"行为修正账户":对非正常拿钱行为,不是简单惩罚,而是要求孩子通过特定劳动补偿,例如拿取100元,需完成10小时社区服务或撰写3000字调查报告,广州某家庭采用此方法后,孩子再犯率为零。

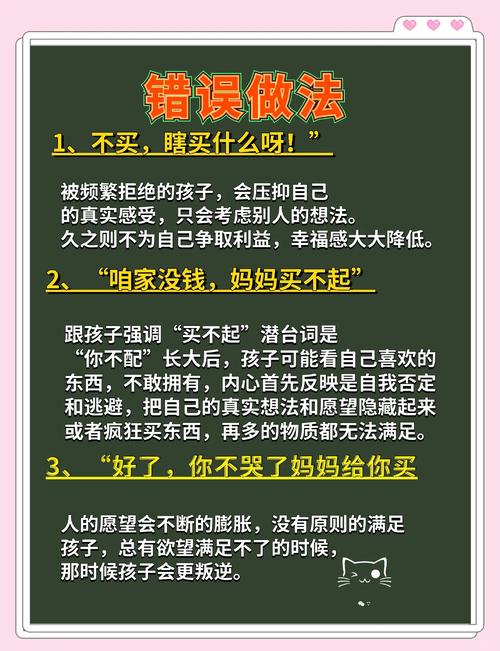

警惕教育中的认知误区

-

"贴标签"陷阱:避免使用"小偷""坏孩子"等定性语言,脑科学研究表明,负面标签会强化孩子的错误自我认知。

-

过度补偿误区:某家长在发现孩子拿钱后,突然将零用钱提高3倍,结果导致孩子形成"犯错有奖"的错误逻辑。

-

监控依赖误区:在儿童房间安装摄像头监控的家长中,孩子出现心理问题的比例达41%,远高于正常家庭。

构建预防性教育生态

-

家庭财务透明化:定期召开家庭财务会议,让孩子了解收入构成和支出规划。

-

建立愿望延迟满足机制:引入"心愿存折",培养孩子的耐心和计划能力。

-

发展替代性成就获得:通过体育运动、艺术创作等途径,帮助孩子建立多元价值认同。

特殊情境应对策略

-

屡教不改的情况:建议寻求专业心理咨询,排查是否存在品行障碍或多动症等病理因素。

-

涉及他人财物:必须带领孩子当面道歉并赔偿,培养责任意识,可采用"三三制"赔偿:孩子承担1/3,家长借支1/3,劳动抵扣1/3。

-

金额较大的情况:及时报警备案不是示弱,而是给孩子上最真实的法律课,某法官父亲在处理儿子偷取2000元事件时,通过模拟法庭的形式让孩子深刻认识法律边界。

金钱教育的本质是人格教育 当我们把视角拉长到人生维度,会发现孩子拿钱行为恰似一面魔镜,既照见家庭教育的盲区,也映射着成长的契机,以色列家庭教育中盛行的"三次原谅法则"值得借鉴:第一次是了解原因,第二次是建立规范,第三次是共同成长,我们不是在纠正某个错误行为,而是在培育懂得敬畏、学会管理、能够创造的未来公民,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"教育之道无他,唯爱与榜样而已。"在这场金钱教育的长跑中,父母的智慧不在于杜绝错误,而在于将每个错误都转化为通向成熟的阶梯。