当孩子表现出过分内向、胆怯、沉默寡言时,究竟应该强行改变还是顺其自然?这个看似简单的性格问题,实则关乎儿童心理发展的深层机制,我们需要建立新的认知框架——内向并非需要矫正的缺陷,而是需要正确引导的性格特质。

性格认知的误区与真相

在传统教育观念中,人们常将"外向健谈"等同于优秀品质,这种认知偏差导致许多家长对内向孩子产生不必要的焦虑,哈佛大学发展心理学教授杰罗姆·卡根通过长达30年的追踪研究发现,15-20%的婴儿天生具有"高反应性"气质特征,这类儿童对陌生环境更敏感,需要更长的适应时间,这种生理特质并不等同于缺陷,反而可能发展为敏锐的观察力和深刻的思考力。

社会环境对内向者的隐形歧视往往加剧家长的焦虑,在集体活动中,教师常把主动发言视为积极表现,商场促销员会夸奖活泼的孩子"更聪明",这些细微的社会暗示都在强化外向型性格的优越性,微软创始人比尔·盖茨、JK罗琳等成功人士都是典型的内向者,他们的成就证明安静的力量同样具有改变世界的可能。

性格发展的生物基础研究显示,杏仁核的敏感度差异导致不同个体对外界刺激的反应阈值不同,高敏感儿童不是"胆小",而是需要更精细的情绪调节策略,强迫这类孩子进行高强度社交,就像给近视者戴上度数过高的眼镜,只会造成更严重的不适。

家庭环境的塑造艺术

创造安全的表达空间是建立自信的基础,建议家长设置每日15分钟的"心灵茶话时间",在这个专属时段里,孩子可以自由谈论任何话题而不必担心被评价,东京大学教育研究所的实验证明,持续3个月的家庭对话仪式能使儿童主动语言量提升40%。

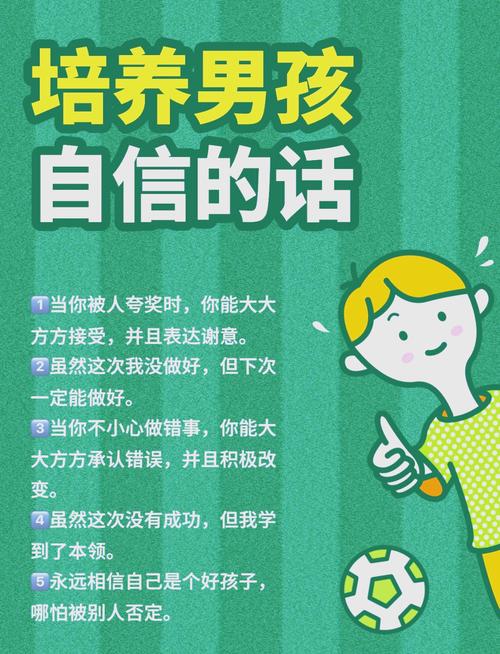

渐进式挑战的设计需要智慧,与其突然把孩子推向陌生社交场合,不如从"微挑战"开始:先与家人进行角色扮演,再尝试和邻居打招呼,逐步过渡到参与小组活动,每个阶段设置可实现的小目标,成功后立即给予具体化肯定:"你今天主动和阿姨说了三句话,这种勇气真棒!"

非语言沟通的强化训练常被忽视,教孩子通过眼神交流、点头微笑传递善意,能有效缓解对话压力,美国儿童心理学会建议采用"情绪温度计"游戏:用不同颜色卡片表示情绪状态,帮助孩子建立可视化的情感表达方式。

社交能力的培养策略

兴趣导向的社交圈层搭建至关重要,对喜爱绘画的孩子,参加美术工作坊比强制参与足球训练更有意义,上海某国际学校曾开展"主题社交日"活动,让儿童自主选择兴趣小组,结果发现参与者的互动时长比传统集体活动增加2.3倍。

情境模拟训练能显著降低社交焦虑,家长可设计"餐厅点餐""问路求助"等生活场景,通过反复演练建立行为模板,关键要让孩子理解:社交失误是正常的学习过程,就像学走路时摔倒一样自然。

情绪管理工具箱的构建包括深呼吸法、安全词设置、压力球使用等实用技巧,教会孩子在紧张时默念"我可以慢慢说",比单纯鼓励"别紧张"更有效,新加坡教育部的心理健康课程显示,掌握3种以上情绪调节技巧的儿童,社交退缩行为减少57%。

教育者的角色定位

教师需要建立多元评价体系,在课堂设置不同类型的参与方式,除了口头发言,允许通过绘画日记、小组展示等形式展现思考,北京某重点小学引入"静默贡献评估法"后,内向学生的课堂参与度提升至82%。

特殊时刻的介入时机把握考验教育智慧,当孩子首次主动举手时,教师适度的等待比立即点名更能保护积极性;在孩子受挫时,私下沟通比当众安慰更有利于自尊维护,关键要建立"进步看得见"的成长档案,用具体事例记录改变。

家校协同机制的有效运作能创造一致性成长环境,建议每月举行"成长沟通会",同步记录孩子的社交突破时刻,杭州某教育机构的研究表明,家校协同干预组儿童的社交自信指数比对照组高119%。

改变从来不是将内向改造为外向,而是帮助孩子建立与自我和谐相处的模式,正如心理学家卡尔·荣格所说:"性格没有好坏之分,只有发展是否充分之别。"当我们停止用外在标准丈量孩子的灵魂,转而培养他们从容应对世界的底气时,那些安静的孩子终将在属于自己的人生舞台上,绽放出独特的光芒,这个过程可能需要三年、五年甚至更久,但每个微小的进步都值得等待与珍视。