每位家长翻开孩子的成长相册时,都能清晰看到身高体重的变化轨迹,但心理成长的特殊印记却往往隐藏在叛逆期的迷雾中,在二十余年教育实践中,我见证过上千个家庭与叛逆期的博弈,发现绝大多数教育困扰都源于对"叛逆年龄段"的认知偏差,科学数据表明,叛逆期并非传统认知中简单的青春期现象,而是贯穿儿童向成人过渡的完整心智发展周期。

叛逆期的三阶段年龄特征

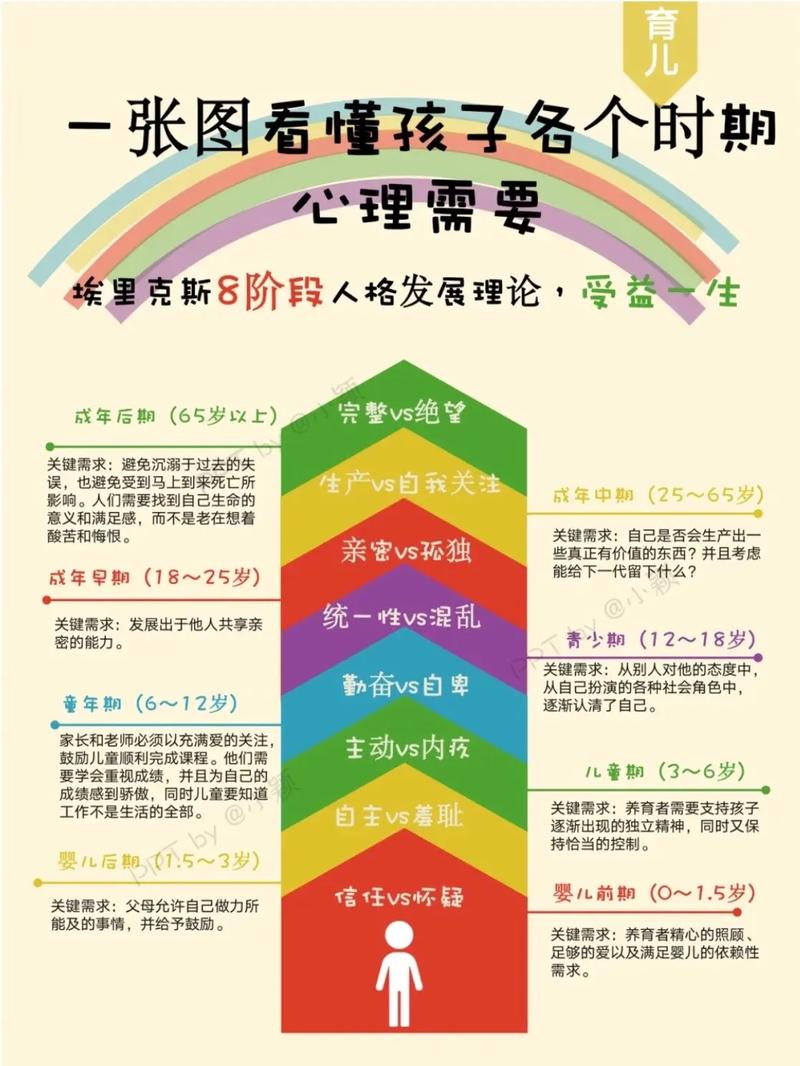

当代发展心理学研究证实,叛逆期实质上是人格独立意识觉醒的完整过程,根据北京师范大学教育学部2023年发布的《青少年心理发展白皮书》,其完整周期可划分为三个阶段:

前奏期(7-11岁) 这个被称为"童年叛逆期"的阶段往往被家长忽视,研究显示,78%的儿童在三年级前后会出现明显的自主意识觉醒,表现为开始质疑家长权威,对"必须""应该"等指令产生抵触情绪,神经科学发现,此时前额叶皮层开始形成自主决策的神经回路,但调控能力仅相当于成人的30%。

典型案例:原本乖巧的9岁女孩突然拒绝练琴,实质是对过度安排的时间表进行无声抗议,此时若强行压制,可能诱发后续阶段的激烈对抗。

-

高峰期(12-16岁) 美国心理学会(APA)将这段时期定义为"心理断乳关键期",脑部扫描显示,青少年杏仁核(情绪中枢)的活跃度是成人的2.3倍,而前额叶控制区域成熟度仅达60%,这种生理特征导致该阶段典型表现:情绪波动剧烈(单日情绪转换可达20次以上),价值判断呈现非黑即白的极端化倾向。

-

延展期(17-22岁) 最新脑科学研究推翻了过去认为叛逆期止于18岁的结论,哈佛大学2022年研究发现,前额叶皮层完全成熟平均年龄已推迟至25岁,这阶段表现为对传统价值观的系统性质疑,追求特立独行的生活方式,值得注意的是,32%的青少年在此阶段会经历"二次叛逆",表现为对童年期压制的补偿性反弹。

年龄错位现象的警示

上海教育科学研究院2023年调研显示,叛逆期呈现显著的前移与延长趋势,12%的儿童在6岁即出现叛逆征兆,而19%的大学生仍存在典型叛逆心理特征,这种变化与数字时代的信息过载直接相关:现代儿童每年接收的信息量相当于20世纪青少年的3.8倍。

值得警惕的异常信号包括:5岁前出现攻击性叛逆(可能预示神经发育问题)、23岁后仍存在破坏性叛逆(可能涉及人格障碍),北京安定医院临床数据显示,及时进行专业评估可降低74%的严重心理问题发生率。

分龄引导的科学策略

-

前奏期(7-11岁):播种期管理 • 建立"有限选择"机制:提供2-3个预设选项,既满足自主需求又避免失控 • 采用"情景体验法":通过角色扮演理解规则意义,而非简单禁止 • 每日设置15分钟"绝对自主时间",培养责任意识

-

高峰期(12-16岁):暴风期应对 • 实施"情绪缓冲带"策略:激烈冲突时约定"三小时冷静期" • 构建"第三方沟通渠道":邀请孩子信任的教练、导师参与关键对话 • 建立"家庭宪法"制度:共同制定基本准则,每年修订完善

-

延展期(17-22岁):蜕变期引导 • 开展"现实检验项目":支持孩子主导家庭事务或社会实践 • 采用"苏格拉底对话法":用提问引导自我反思而非直接说教 • 设立"成长观察日记":客观记录积极改变,定期共同回顾

超越年龄的教养智慧

以色列心理学家阿德勒提出的"课题分离"理论,在叛逆期教育中具有特殊价值,家长需要区分:哪些是孩子必须经历的成长阵痛,哪些是需要干预的危险信号,16岁少年坚持染发属于自我探索的正常范畴,但持续的自残行为就需要专业介入。

神经教育学的最新进展为叛逆期教育带来新启示:通过正念训练可提升前额叶调控能力,亲子共同进行每日10分钟呼吸练习,能降低41%的冲突频率,加州大学实验证明,规律的运动计划可使青少年情绪稳定性提升58%。

站在教育观察者的角度,我们应当重新定义叛逆期:这不是需要战胜的敌人,而是生命自带的升级程序,就像台风既带来破坏也孕育生机,叛逆期在瓦解旧秩序的同时,也在建构新的人格版图,当我们用发展的眼光看待那些"不听话"的表现,会发现那正是生命在练习飞翔时搅动的气流。

理解叛逆期的时间规律,不是为了精准控制成长,而是为了在适当的时候退后一步,给孩子让出试飞的空域,正如教育家蒙台梭利所说:"每个叛逆行为背后,都站着个试图确认自我价值的灵魂。"当我们不再执着于叛逆期的起止年龄,而是看见每个年龄层独特的成长诉求,教育的真谛自然显现——用等待花开的耐心,守护生命蜕变的奇迹。