在上海市精神卫生中心青少年门诊部的候诊室里,15岁的小宇(化名)正专注地滑动手机屏幕,手指在《原神》的游戏界面上快速跳动,这个场景折射出我国超过1.1亿未成年人游戏玩家的生存图景,根据中国互联网络信息中心最新报告,青少年群体日均游戏时长超过2小时的比例已达38.9%,其中重度依赖群体占7.2%,当我们将这种现象简单归咎于"自制力不足"或"游戏公司诱导"时,往往忽视了其背后错综复杂的系统性成因,本文将从神经生物学、社会心理学和教育学三个维度,系统解析青少年游戏沉迷的形成机制。

神经奖赏系统的生理性俘获 现代电子游戏通过精心设计的即时反馈机制,直接作用于人类大脑的多巴胺奖赏系统,美国斯坦福大学神经科学实验室的实证研究表明,玩家完成游戏任务时,大脑纹状体的多巴胺分泌量可达日常活动的3-5倍,这种生理性刺激在青少年群体中尤为显著,因其前额叶皮层尚未完全发育,自我调节能力仅为成年人的60-70%。

以《王者荣耀》为代表的MOBA类游戏,通过段位晋升、成就解锁等机制构建出"短期目标链",每个15-20分钟的对局周期,恰好对应青少年注意力的集中阈值,当玩家完成"三杀"或"五连绝世"时,系统同步触发的视听强化(全屏特效+激昂音效)会形成复合型感官刺激,这种设计完美契合了发展心理学中的"最近发展区"理论,使玩家持续处于"踮脚够得着"的成就获取状态。

虚拟社交的补偿性满足 在城市化进程加速的背景下,我国青少年现实社交半径较二十年前缩减了42%,游戏世界为青少年提供了低成本的社交解决方案,腾讯研究院2022年调研显示,76.3%的受访青少年将游戏好友视为重要社交关系,MMORPG(大型多人在线角色扮演游戏)中的公会系统,通过共同任务、资源共享等机制,构建出具有情感联结的虚拟社群。

这种虚拟社交具有显著的代偿特征:性格内向者在《光遇》中通过肢体互动建立连接,学业受挫者在《我的世界》担任建筑师获得认同,家庭关系紧张者则在《动物森友会》经营自己的理想家园,社会学家指出,当现实环境无法满足青少年的归属需求时,游戏世界自然成为"心理避难所"。

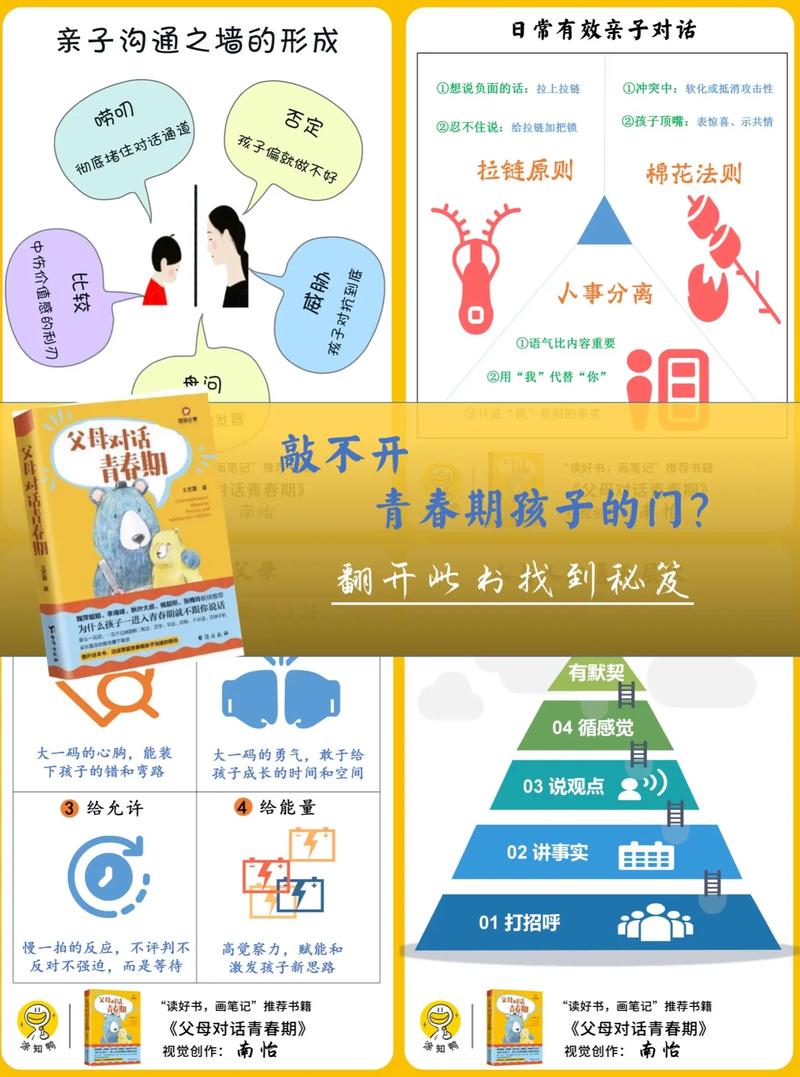

家庭教育失位的结构性缺口 北京市家庭教育研究会历时三年的追踪调查发现,游戏沉迷青少年的家庭普遍存在三种典型特征:情感回应延迟(平均响应时间超过30分钟)、成就认可缺失(肯定性评价占比不足15%)、替代性活动匮乏(日均亲子互动时间18分钟),这些数据揭示出现代家庭教育的结构性矛盾。

典型案例显示,当12岁的晓雯(化名)在数学考试获得进步时,父母仅以"别骄傲"回应,却在游戏晋级时表现出强烈情绪反应,这种反向强化机制,无形中塑造了孩子的价值认知体系,教育神经科学证实,青少年大脑对情绪信号的敏感度是认知信息的6-8倍,家庭互动的质量直接影响其行为选择。

学校教育体系的适应性滞后 现行教育体制在应对数字原住民群体时表现出明显的不适应性,某省重点中学的问卷调查显示,73%的教师仍采用"堵疏结合"的传统管理方式,仅有9%的教师系统学习过游戏化教学设计,这种认知断层导致教育场域出现价值真空——当课堂无法提供足够的认知挑战时,精心设计的游戏任务自然成为更具吸引力的选择。

对比分析芬兰教育体系可见,其将《我的世界》纳入基础教育课程,通过游戏化学习培养空间思维和协作能力,这种主动融合数字文化的教育创新,使该国青少年游戏沉迷率维持在2.1%的较低水平,反观我国部分地区推行的"军事化管理",往往加剧了学生的心理逆反。

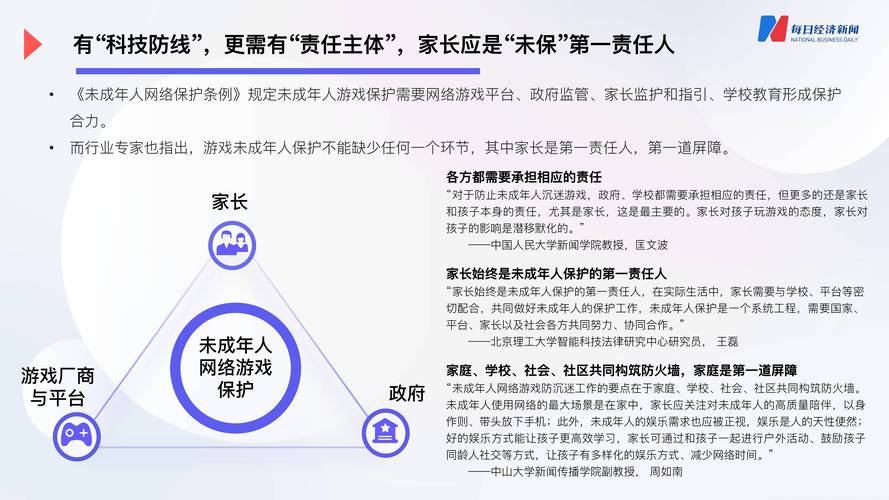

社会支持系统的建设性突围 破解游戏沉迷困局需要构建多方协同的生态系统,上海市推行的"网络素养教育进课堂"项目,通过模拟游戏开发、数字产品测评等实践课程,成功将试点学校学生的游戏沉迷率降低37%,深圳市建立的"家庭媒体计划"指导体系,帮助家长与孩子共同制定电子产品使用契约,使亲子冲突发生率下降54%。

企业社会责任层面,腾讯游戏推出的"成长守护平台"已服务超3000万家庭,通过数据可视化帮助家长理解孩子的游戏行为,网易开发的"教育型游戏"《第九所》,将"两弹一星"精神融入航天模拟游戏,实现寓教于乐的文化传递。

站在脑科学、教育学和社会学的交叉点审视游戏沉迷现象,我们会发现这本质上是数字时代人类适应性的阶段性问题,正如上世纪80年代社会对电视的焦虑,当前对游戏的妖魔化认知终将在代际理解中消解,解决问题的关键不在于消灭游戏,而在于构建更具吸引力的现实世界——当家庭能给予温暖回应,学校能提供启智体验,社会能创造多元价值时,游戏自然会回归其娱乐本质,这需要每个教育参与者的系统思考和持续行动,共同为青少年搭建通往现实成就的阶梯。

(全文共2198字)