初夏的午后,李女士在整理儿子书包时发现了一张叠成心形的信纸,14岁的少年开始有了自己的情感秘密,这个发现让这位单亲妈妈在阳台上呆坐了整个下午,她想起去年班级群里有家长因为孩子早恋闹到学校,也记得同事女儿因感情问题产生厌学情绪,她既担心儿子影响学业,更害怕错误的教育方式会伤害孩子正在萌芽的情感世界。

解构早恋迷思:青春期情感的再认知

当代青少年心理发展呈现显著的前移趋势,中国青少年研究中心2022年数据显示,城市初中生中34.7%承认有过恋爱经历,这个数字较十年前增长近20个百分点,生物学研究证实,现代青少年第二性征出现普遍提前1-2年,荷尔蒙的萌动与心智成熟度的落差,构成了青春期特有的情感图景。

一位资深心理咨询师讲述的案例令人深思:重点中学的学霸男生因暗恋女生成绩下滑,母亲强行转学导致孩子产生抑郁倾向,这种"情感污名化"处理方式,往往将正常的心理发育现象异化为道德问题,青春期恋爱本质上是孩子探索人际关系、建立自我认知的重要实践。

神经科学研究显示,青少年前额叶皮层尚未完全发育,情感控制能力与风险评估能力存在生理性局限,这解释了为什么孩子们会为爱情诗流泪,却又说不清喜欢对方什么特质,这种矛盾正是成长的必经之路。

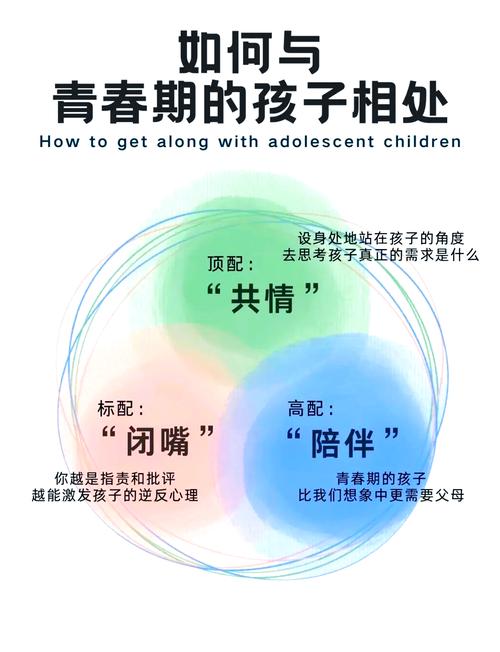

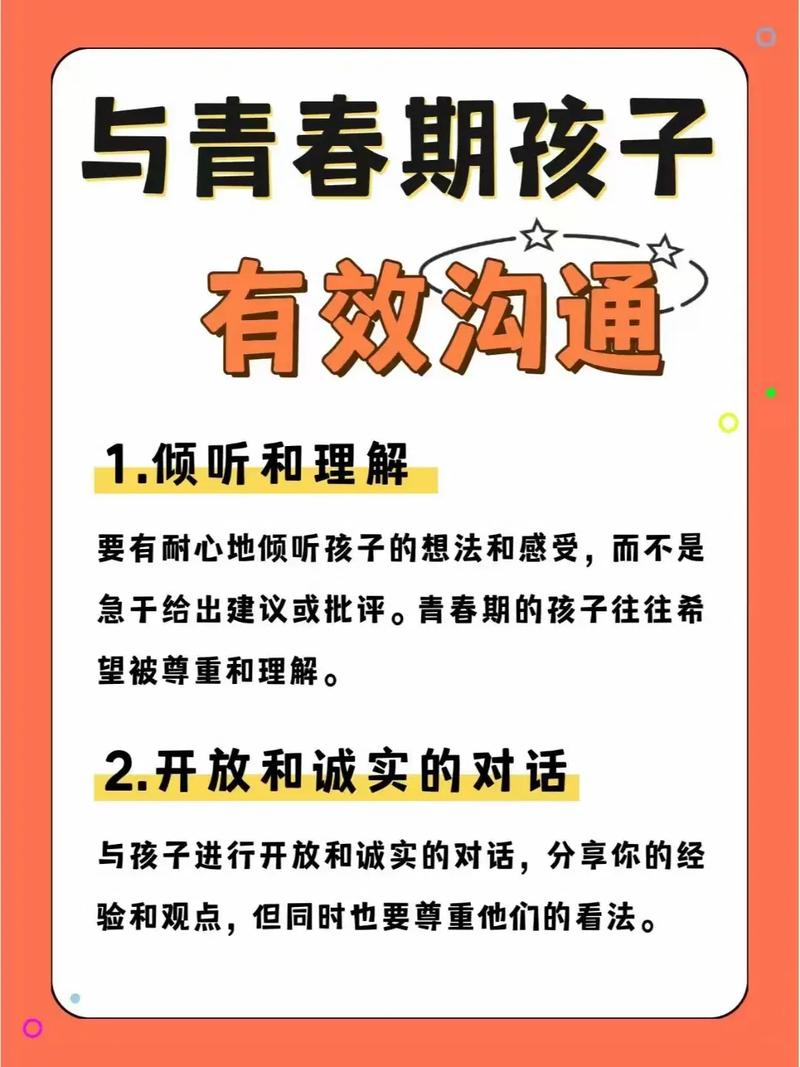

沟通的艺术:搭建亲子对话的彩虹桥

发现孩子恋爱时,很多家长第一反应是"必须马上制止",但心理学研究表明,强硬干预会使亲子沟通渠道彻底关闭,更好的方式是创造自然的对话场景:接送放学的路上、共同准备晚餐时,用"最近班上有什么新鲜事"代替"你是不是在谈恋爱"的质问。

当孩子主动谈起情感话题时,要像对待同事般保持尊重,可以尝试这样的对话:"这个年纪喜欢别人很正常,妈妈当年也......"通过自我暴露消除孩子的戒备,切记,此刻的倾听比说教更重要,要让孩子感受到被理解而非被审判。

建立"情感晴雨表"是个有效方法,每周设定固定交流时间,分享各自的生活见闻,家长可以聊聊年轻时青涩的往事,这种平等的姿态会让孩子慢慢敞开心扉,教育的效果往往产生在餐桌旁的闲谈里,而非正襟危坐的说教中。

引导的智慧:帮助孩子绘制成长地图

在家庭会议上,可以和孩子共同制定"情感管理公约",比如约定每周约会不超过两次,手机使用不超过晚上十点,关键是要让孩子参与规则制定,明白这些界限不是惩罚,而是对双方的负责,有个家庭的做法值得借鉴:允许孩子带同学回家写作业,但要求客厅门始终敞开。

培养孩子的决策能力比禁止更重要,可以设置情景讨论:"如果约会和考试复习冲突怎么办?"引导孩子自己思考解决方案,有位父亲的做法很智慧:给女儿三个锦囊,装着"紧急求助""情绪平复""理性分析"三种策略,教会孩子自我管理。

不要忽视价值观的潜移默化,通过讨论影视作品、社会新闻,帮助孩子建立健康的婚恋观,有位母亲在女儿14岁生日时,送了一本自己整理的"爱情手账",里面记录着外婆的婚姻故事、父母的相处之道,成为孩子珍贵的情感指南。

教育学家蒙特梭利说过:"青春期的孩子就像准备起航的船,父母要做灯塔而非锚链。"当我们发现孩子的情感萌动时,不必惊慌失措,更无需如临大敌,用理解融化焦虑,用智慧替代管制,在守护与放手之间寻找平衡点,那个曾经牵着我们衣角的小男孩正在学习如何去爱,这何尝不是生命最动人的成长?让我们以守望者的姿态,陪伴他们穿越这片青涩而美好的情感丛林,相信当迷雾散尽时,自会看见通往成熟的路标。