夜幕降临的城市书房里,一位母亲正在翻阅心理咨询师的著作,她的手机屏幕不时亮起,显示着15岁儿子半小时前发送的"今晚不回家吃饭"的简短信息,这已经是本周第三次出现这样的情况,这样的场景在当代家庭教育中绝非个例,根据教育部2023年发布的青少年心理健康白皮书显示,14-18岁青少年群体中,67%的家庭正在经历不同程度的亲子冲突,而"叛逆期"正在成为这个时代家庭教育最具挑战性的课题。

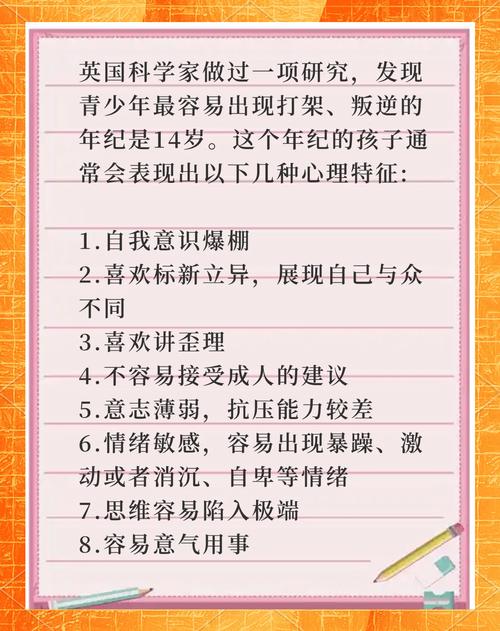

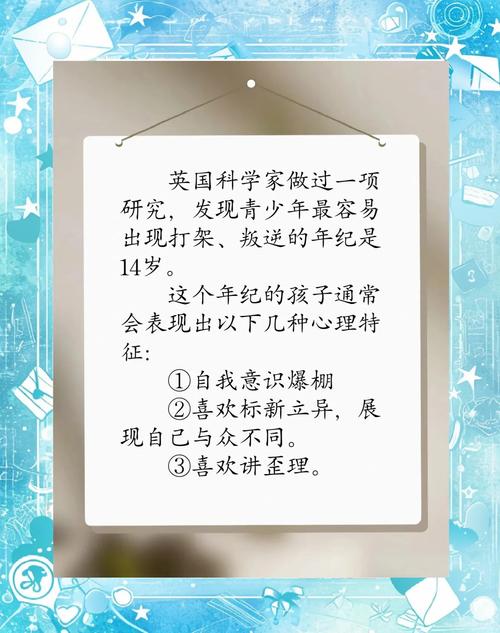

理解叛逆:被误读的成长密码 当我们用"叛逆"这个词概括青少年的行为特征时,实际上已经陷入了认知误区,现代发展心理学研究证实,所谓叛逆行为本质上是青少年前额叶皮质发育过程中的必然产物,这个掌管理性判断、情绪调控的脑区,在青春期阶段正经历着重构与升级,哈佛大学神经科学实验室的追踪研究显示,青少年在12-16岁期间,前额叶皮质每天会产生约10万个新的神经突触,这种剧烈的神经重构直接导致他们出现矛盾的行为特征:既渴望独立又需要依赖,追求个性却害怕孤独。

激素系统的剧烈波动更是为这种矛盾增添了燃料,青春期体内睾酮和雌激素水平会突然升高至儿童期的20倍,这种生理变化会显著增强对自主权的需求,就像正在学习飞翔的雏鸟,青少年看似莽撞的"叛逆"行为,实则是其建立自我同一性的必要尝试,当父母把"房间凌乱"解读为对抗,把"拒绝沟通"看作敌意时,往往忽略了这些行为背后的发展诉求——对个人空间的主张、对独立决策的渴望。

触发机制:被忽视的导火索网络 在深圳某重点中学的心理咨询室档案中,记录着这样典型案例:成绩优异的初三男生突然拒绝上学,深层诱因竟是父母在家庭微信群中公开讨论他的月考成绩,这个案例揭示出现代青少年叛逆行为的重要触发点——隐私权的觉醒,数字原住民一代将网络空间视为自我延伸,任何未经同意的信息披露都可能被解读为信任崩塌。

当代家庭中的权力结构转型同样值得关注,传统权威型教养模式遭遇空前挑战,95后父母普遍采用的民主协商方式,却在青春期子女这里遭遇"失效",根本矛盾在于,青少年在认知层面已经具备成人思维,但情绪调控能力仍处于发展阶段,当父母试图用"平等对话"解决问题时,青少年接收到的可能是"居高临下"的心理暗示。

应对策略:构建新型亲子关系的五个支点

-

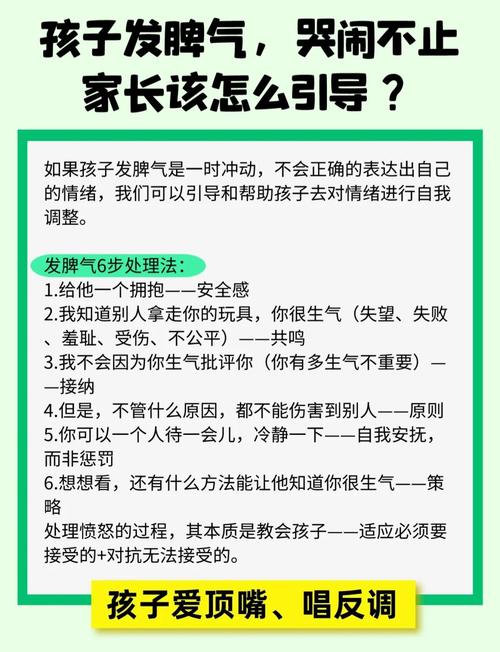

认知重构:从"问题行为"到"发展信号" 当孩子锁上房门时,不妨将其视为建立心理边界的积极尝试,加州大学伯克利分校的教育实验显示,父母将60%的"问题行为"重新定义为成长信号后,亲子冲突频率下降43%,具体操作可采用"行为翻译法":将"顶嘴"转化为"观点表达训练",把"拖延"解读为"时间管理学习"。

-

沟通机制:建立情感连接的非暴力通道 清华大学附属中学推行的"积极倾听三步骤"值得借鉴:重复对方关键词("你刚才说...对吗?")、确认情绪状态("听起来你感到...")、开放型提问("你希望如何解决?"),某高二女生在访谈中透露:"当父母不再急着给建议,我才愿意说真话。"

-

边界设置:弹性规则下的自主空间 上海市家庭教育指导中心推荐的"三区管理法"成效显著:将行为划分为红色禁区(涉及安全伦理)、黄色警示区(协商解决)、绿色自治区(完全自主),比如将作息时间设为黄色区,通过家庭会议商定弹性范围,既保证健康又尊重自主权。

-

关系修复:重建信任的微互动模式 广州某重点高中推行的"每日3分钟高质量陪伴"计划显示,持续21天的微笑问候、肩膀轻拍、兴趣话题开启等微小互动,能使亲子关系满意度提升58%,关键在于摈弃教育目的,纯粹以"人"而非"父母"的身份进行连接。

-

协同系统:构建成长支持网络 杭州某区教育局推行的"三角沟通平台"值得推广,通过定期举行的学生-家长-导师三方会议,将校园表现、家庭动态、专业指导有机结合,某案例中,游戏成瘾学生通过该机制转型为校电竞社技术指导,既满足兴趣又获得价值感。

站在教育观察者的角度,我们必须清醒认识到:没有叛逆的青春期是不完整的成长,就像蝴蝶破茧时的挣扎,那些让父母焦虑的对抗、沉默、反复,恰恰是生命力量的彰显,当教育者能超越行为表象,读懂叛逆背后的成长密码,我们收获的将不仅是平稳度过的青春期,更是一个精神独立、人格完整的未来公民。

这个时代需要的不是消除叛逆的完美方案,而是理解成长的智慧眼光,当父母学会用发展的视角看待子女的"不驯服",当教育者能够将"问题"转化为教育资源,所谓的叛逆期就会自然蜕变为人生最珍贵的成长礼,正如著名心理学家埃里克森所说:"青春期不是需要解决的问题,而是需要展开的奇迹。"让我们以科学为舟,以理解为桨,共同陪伴年轻的生命穿越这段激流勇进的成长航道。