传统认知与当代现实的认知冲突

当生日蛋糕上的蜡烛定格在"18"这个数字,社会惯例便迫不及待地为年轻人贴上"成年人"的标签,这个被法律赋予投票权、民事行为能力的年龄节点,在心理学领域却引发着持续争议,中国青少年研究中心2023年发布的追踪数据显示,城市青年群体中,67.3%的受访者在18-22岁期间仍存在典型叛逆期特征,包括与父母的价值观念冲突、对权威的质疑态度、自我认同危机等,这组数据彻底颠覆了传统发展心理学将12-18岁定义为青春叛逆期的理论框架。

埃里克森的心理社会发展理论曾明确指出,青春期(12-18岁)的核心任务是建立自我同一性,但当代青年在基础教育阶段被应试体制压缩的成长空间,使得这场关乎人生定位的探索被迫延展至大学阶段,某985高校心理咨询中心的年度报告显示,新生群体中因专业选择困惑、宿舍关系紧张、学业压力引发的心理问题,本质上都是自我认同危机的延续表现,这些本该在中学阶段完成的心理课题,在18岁这个法定成年节点集中爆发,构成了独特的"后青春期叛逆"现象。

社会时钟紊乱下的成长困境

教育制度的变革正在重塑成长轨迹,当高考从"人生决战"退位为成长驿站,本应开启的自我探索却遭遇新的迷茫,华东师范大学2022年对3000名大一新生的追踪研究发现,62%的学生在入学半年内经历价值观重构期,表现为对父母职业建议的抗拒、对传统成功标准的质疑,这种认知冲突在理工科学生中尤为显著,某机械工程专业学生坦言:"填报志愿时顺从了父母意愿,现在却开始怀疑自己是否真正适合这个领域。"

数字原住民的身份标签加剧了这种代际认知鸿沟,00后群体日均6.8小时的网络沉浸(中国互联网络信息中心2023数据),塑造出迥异于父辈的认知模式,当父母还在用"铁饭碗"思维规划子女职业道路时,年轻人已在短视频平台见证着带货主播的财富神话,在知识付费课程中接触前沿科技趋势,这种认知时差导致的观念冲突,往往被简单归结为"叛逆",实则是代际认知体系的结构性错位。

经济独立的延迟更延长了心理断乳期,据统计局数据显示,2023年中国大学毕业生平均经济独立年龄已延至24.3岁,这种"成年未自立"的生存状态,使得青年不得不在依赖父母与追求自主的夹缝中艰难平衡,北京某高校曾出现极端案例:22岁研究生因母亲持续查看银行流水而爆发激烈冲突,这种在传统语境中"超龄"的叛逆行为,恰恰折射出当代青年的生存窘境。

重新定义"叛逆期"的本质内涵

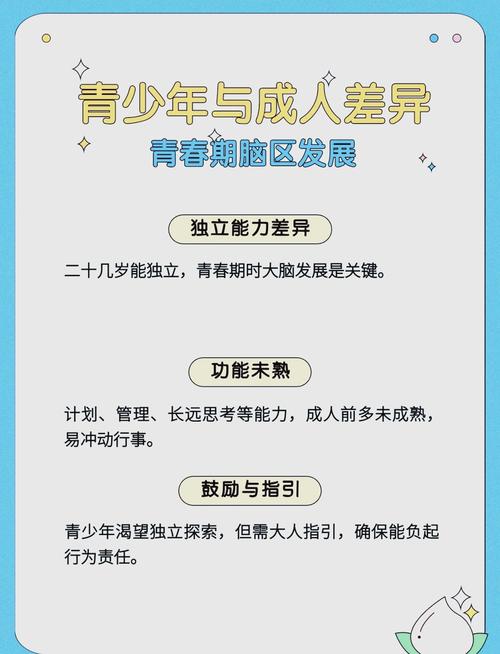

神经科学的最新研究为这种现象提供了生物学解释,德国马普研究所的脑成像研究表明,前额叶皮层的髓鞘化过程持续至25岁,这意味着青少年的决策系统直到成年早期仍在完善,当18岁的年轻人在法律意义上获得完全行为能力时,他们的大脑其实仍在进行最后的"系统升级",这种神经发育与社会期待的错位,使得许多看似叛逆的行为,本质上是神经机制未成熟导致的冲动决策。

家庭教养模式的代际演变同样值得关注,独生子女政策下成长的80后父母,既继承了传统的权威型教养,又受到西方平等教育理念的影响,这种矛盾投射到子女教育中,往往造成规则模糊,某一线城市家庭教育调查显示,47%的青少年认为父母"时而专制时而放纵",这种教养方式的摇摆不定,客观上延长了子女的心理反抗期。

社会学家郑也夫提出的"延长 adolescence"理论在此显现出强大解释力,高等教育的普及化将青年期的社会角色转换推迟至22-25岁,这段时间成为事实上的"心理缓冲带",当18岁青年在法律层面被推向成人世界,却在心理层面仍处于探索期时,那些被视作叛逆的行为,实则是应对角色转换焦虑的本能反应。

构建新型代际对话桥梁

面对这种时代性的成长困境,教育者需要建立新的认知坐标系,北京师范大学发展心理研究所的追踪研究表明,那些能够将"叛逆"转化为成长动能的家庭,普遍采用"三维沟通法":时间维度上理解代际认知差,空间维度上尊重个体发展区,情感维度上保持情绪连接线,例如在专业选择冲突中,智慧型父母会引导子女进行SWOT分析,而非简单否定或妥协。

责任过渡的梯度设计尤为重要,成都某重点中学的"成人预备期"课程体系值得借鉴:高二阶段开设家庭财务模拟课,高三引入职业体验周,大学前设置独立生活训练营,这种渐进式责任赋予,能有效缓解成年瞬间的适应焦虑,跟踪数据显示,参与该项目的学生,其大学首年的心理适应指数提升38%。

自我管理能力的培养需要技术创新,上海某教育机构开发的"成长赋能APP",将自律培养游戏化:通过AI分析时间管理数据生成能力图谱,用虚拟导师引导目标分解,这种符合数字原住民认知习惯的工具,使83%的使用者在三个月内显著提升自我监控能力,更重要的是,这种自主管理体验能有效降低代际控制引发的反抗情绪。

写在最后:超越年龄标签的生命理解

当我们凝视这个时代的18岁群体,看到的不仅是法律文本中的"完全民事行为能力人",更是文明转型期的特殊成长样本,他们的"叛逆"实质是传统成长范式与数字时代新秩序的碰撞火花,是集体主义传统与个体价值觉醒的辩证对话,教育工作者需要建立更具弹性的成长评估体系,在理解神经发育规律的基础上,用"成长伙伴"角色替代"人生导师"定位。

未来的教育图景中,18岁将不再是简单的成年分割线,而应成为个性化成长道路上的重要路标,当我们不再用"叛逆期"的固化标签来简化复杂的心智发展过程,当社会能宽容看待每个独特的成长节奏,或许就能真正理解:那些看似叛逆的锋芒,实则是生命向上生长的力量。