在儿童心理咨询室中,我们常常看到这样的场景:一个原本活泼的10岁男孩突然变得沉默寡言,每天回家就把自己关在房间里;那个总爱围着妈妈转的7岁女孩开始频繁发脾气,拒绝参加任何兴趣班,这些场景背后,都暗藏着未被及时捕捉的情绪警报,现代儿童心理研究显示,超过65%的学龄儿童曾经历过持续两周以上的情绪低落期,而其中仅有不到30%的家长能准确识别并有效介入。

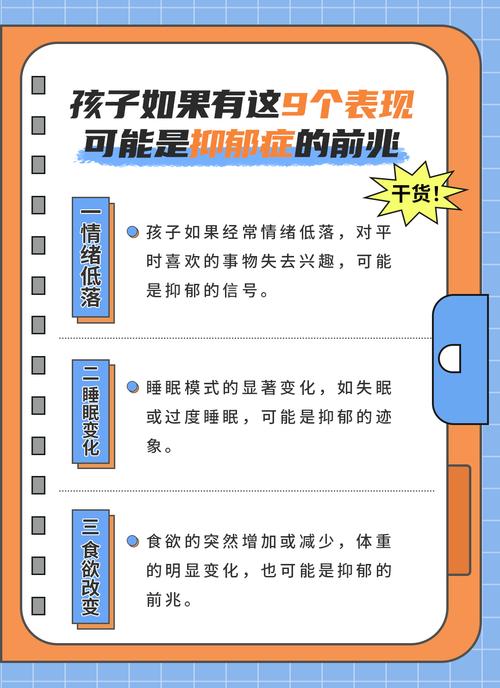

情绪低落的隐秘信号

儿童情绪障碍往往披着多重伪装,生理层面,持续头痛、腹痛等躯体症状可能成为情绪的替代表达,美国儿科学会2022年报告指出,约40%的反复腹痛患儿存在潜在情绪问题,行为层面,原本乖巧的孩子突然出现攻击性行为或过度黏人,往往是对内心不安的变相反抗,认知层面,注意力涣散、成绩骤降背后,可能隐藏着深层的焦虑或抑郁情绪。

典型案例中,9岁的小雨持续三个月出现入睡困难,家长最初误以为只是学业压力,深入咨询后发现,孩子的睡眠障碍源于对父母婚姻危机的深度焦虑,这种由环境压力引发的情绪问题,往往需要家长具备穿透表象的洞察力。

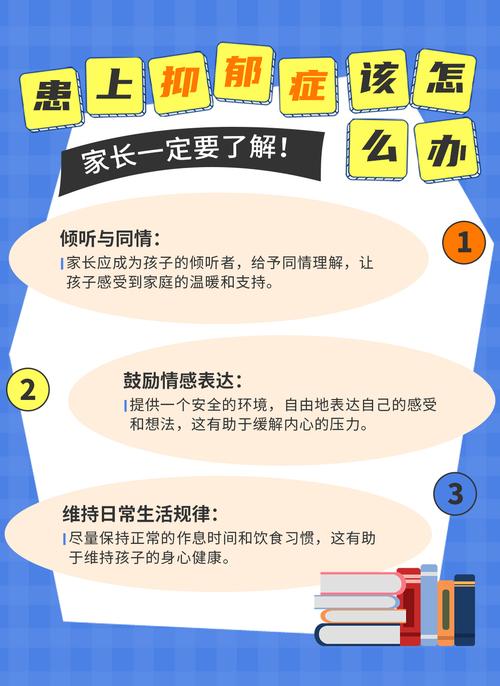

三维介入策略

沟通维度需要建立"情绪安全岛",当孩子说"学校没意思"时,避免立即追问"发生什么了",而是采用"听起来你今天过得不太容易"的共情式回应,芝加哥大学发展心理学实验室发现,使用"情绪命名法"(如"你现在感觉失望吗?")能使儿童情绪识别准确率提升58%。

家庭环境重构是系统工程,父母需首先审视自身情绪模式——频繁的夫妻争执或过度追求完美,都可能成为儿童情绪的污染源,建议建立"情绪晴雨表":每周固定时间,全家以角色扮演方式分享情绪故事,上海某重点小学的实践数据显示,这种互动使亲子冲突率下降43%。

专业支持网络的建立需要智慧,当孩子出现自残倾向或持续两周以上的情绪症状时,专业介入刻不容缓,选择心理咨询师时,要关注其儿童治疗认证资质,初次咨询建议采用"三人会谈"模式,让孩子感受到被尊重而非"被治疗"。

防御性养育体系

情绪免疫力的培养需要日常渗透,通过"情绪天气预报"游戏:每天晚饭时,用天气符号描述各自心情,研究发现,持续进行该训练的家庭,儿童情绪表达能力提升2.3倍,建立规律作息时,可以让孩子参与制定"活力时钟",将运动、艺术等元素自然融入日程。

社会适应训练要把握"脚手架原则",处理同伴冲突时,不要直接代劳,而是通过"如果重来一次"的情景模拟,引导孩子自己寻找解决方案,面对学业压力,可以引入"错误博物馆"概念,把每次考试失误变成珍贵的学习标本。

在这个信息爆炸的时代,儿童情绪问题呈现低龄化、复杂化趋势,最新脑科学研究显示,7-12岁儿童的前额叶皮层正处于关键发育期,这个阶段的情绪干预效果是青春期的3倍,当我们学会用"情绪显微镜"观察孩子,用"共情解码器"理解孩子,用"成长脚手架"支持孩子,就能将每次情绪危机转化为珍贵的成长契机,真正重要的不是即刻驱散所有阴霾,而是教会孩子在风雨中舞蹈的能力。