青少年财务问题的普遍性与特殊性 2022年某家庭教育研究机构的抽样调查显示,14-18岁青少年中有23.7%承认曾未经允许动用家庭资金,其中超过半数发生在16岁前后,这个特殊年龄阶段的孩子正处于心理断乳期与人格独立的交叉路口,他们的行为往往折射出深层的情感需求与成长困惑。

典型案例中的小明(化名)在连续三次私拿家中现金后,父母在衣柜深处发现了总计3800元的"私房钱",经耐心沟通发现,这些钱被用于购买限量球鞋、请同学吃饭以及给喜欢的女生准备生日礼物,这个案例折射出青少年在物质需求、社交压力、情感表达等多方面的矛盾。

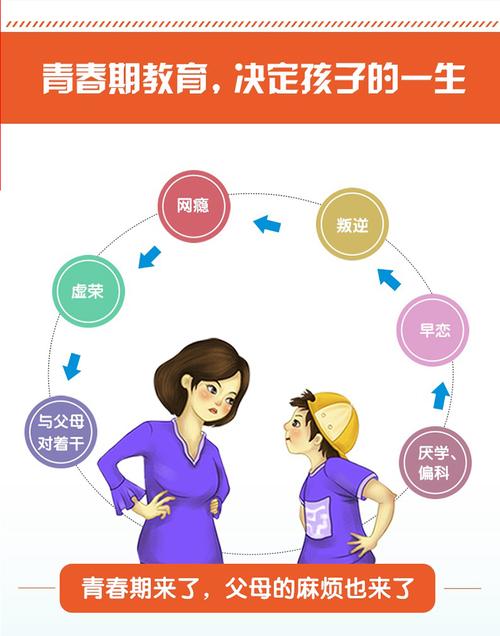

行为背后的心理密码破译 (1)青春期心理发展的必然冲突 根据埃里克森人格发展阶段理论,16岁正处于"自我同一性"建立的关键期,他们渴望证明自己的决策能力,却又缺乏成熟的判断标准,当零花钱制度与社交需求产生落差时,部分孩子会选择"走捷径"。

(2)家庭沟通模式的预警信号 某心理咨询中心统计数据显示,在发生私拿钱财的家庭中,有68%存在日常沟通障碍,家长常见的三个沟通误区: • 经济话题的绝对禁区化 • 消费需求的简单否定式回应 • 财务管理的单向控制模式

(3)社会价值观念的渗透影响 消费主义文化、同龄人攀比压力、网络借贷广告等外部因素,正在重塑青少年的金钱认知,某重点中学的匿名调查显示,42%的学生认为"能用钱解决的问题都不是问题"。

危险沟通方式的警示清单 (1)情绪主导型:"你这个小偷!" • 直接贴道德标签会摧毁孩子的自我认同 • 案例:父亲当众斥责导致孩子离家出走

(2)经济惩罚型:"从今天起别想有零花钱!" • 切断经济联系可能迫使孩子寻找更危险渠道 • 某少管所数据显示:13%的青少年犯罪始于家庭经济封锁

(3)翻旧账式说教:"上次考试也是..." • 将孤立事件升级为全面否定 • 心理学研究显示:翻旧账会使沟通效率下降73%

建立有效沟通的三维模型 (1)安全氛围营造法 • 选择晚饭后的放松时段,以"发现件有意思的事"开启话题 • 使用非指责性语言:"妈妈在整理房间时注意到..." • 肢体语言管理:保持开放姿态,避免双臂抱胸

(2)需求探询技术 • 三级提问法: 1)"可以和我聊聊这些钱的用途吗?" 2)"当时是怎么考虑这个决定的?" 3)"如果重新选择,你会希望有什么不同?" • 重点识别:是物质需求、情感需求还是社交需求?

(3)解决方案共建 • 引入"家庭财务委员会"概念,给予适度参与权 • 制定弹性零花钱制度(基础+绩效) • 签订书面协议时保留修改条款

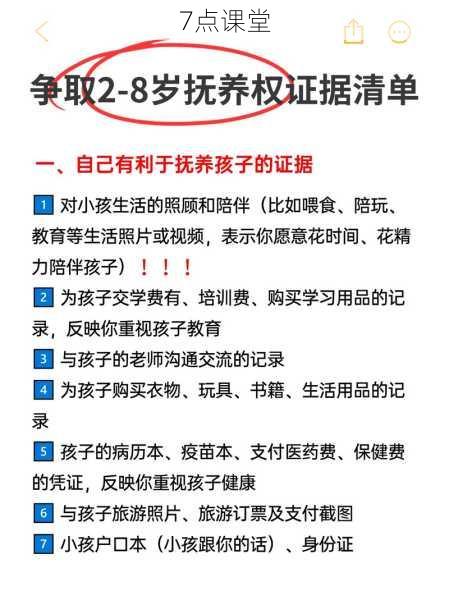

信任重建的五个关键步骤 (1)责任承担机制 • 建议采用"劳动补偿+书面检讨"组合 • 某家庭成功案例:孩子通过修剪花园分期偿还

(2)财务透明化实践 • 共同记录家庭月度开支 • 模拟投资游戏培养财商

(3)渐进式授权管理 • 从管理个人通讯费开始 • 引入"重大支出听证会"制度

(4)定期情感复盘 • 每月设立"家庭茶话会" • 使用"情绪温度计"评估关系进展

(5)第三方介入策略 • 选择合适的家庭治疗师 • 参与青少年财商工作坊

长远教育策略的构建 (1)价值观植入的日常化 • 在超市购物时讲解价格构成 • 分析影视剧中的消费陷阱

(2)抗压能力的系统培养 • 情境模拟训练:拒绝不合理消费邀请 • 建立"梦想储蓄罐"延迟满足机制

(3)家庭经济民主建设 • 让孩子参与春节预算制定 • 设立"家庭创新基金"申请制度

(4)社会现实的适度接触 • 参观父母工作场所 • 体验摆摊赚取零花钱

某国际学校的跟踪研究显示,采用上述沟通策略的家庭,孩子财务自律性提升达89%,亲子信任指数在半年内平均增长42个百分点,重要的是要认识到,金钱问题从来不只是钱的问题,而是家庭关系的晴雨表,当发现16岁的孩子拿家里钱时,这既是挑战,更是重建亲子关系的珍贵契机。

每个硬币都有两面,青少年的"犯错"行为往往包裹着成长的诉求,智慧的家长会拆开这层包装纸,看见孩子渴望被认可、期待被信任的真心,建立正确的金钱观需要时间,更需要充满理解的对话,当我们放下审判者的角色,转而成为孩子财务素养的教练时,那个曾经让人焦虑的问题少年,终将成长为值得信赖的家庭经济合伙人。