2023年秋季学期开学首日,某重点中学心理咨询室接待了7名因焦虑症发作无法正常上课的学生,这些孩子有个共同特征:他们的家长都在当地知名家长群"虎爸虎妈联盟"中活跃,这个令人揪心的案例折射出当代家庭教育中普遍存在的困境——过度管教正在侵蚀青少年的心理健康地基。

高压教育的三重枷锁

-

行为控制的渗透式监管 某私立初中调查显示,83%的家长会定期查看孩子手机定位,67%要求孩子每天精确记录时间分配,这种"全景敞视"的监管模式模糊了亲子关系的边界,将家庭空间异化为24小时监控室,14岁女生小夏的日记本里写着:"我的呼吸都需要经过批准"。

-

情感绑架的负向激励 "要不是为了你,我早就..."这类句式构成的情感勒索,正在制造沉重的道德债务,心理学实验表明,长期接受负罪感教育的孩子,其血清素水平比正常群体低23%,直接影响情绪调节能力。

-

人生剧本的过度编排 从胎教音乐到留学规划,当代家长正在撰写孩子的人生剧本,某培训机构"天才养成计划"课程表显示,9岁儿童每周要完成58小时结构化学习,这种精密设计剥夺了试错权,导致"空心病"在青少年中蔓延。

心理畸变的四个维度

-

焦虑与抑郁的共生体 上海精神卫生中心2022年数据显示,12-18岁门诊患者中,适应性障碍占比41%,其中78%存在家庭管教过严问题,典型案例小明(化名)在父母撤除所有兴趣班后,反而出现强迫性学习行为,这是典型的压力成瘾反应。

-

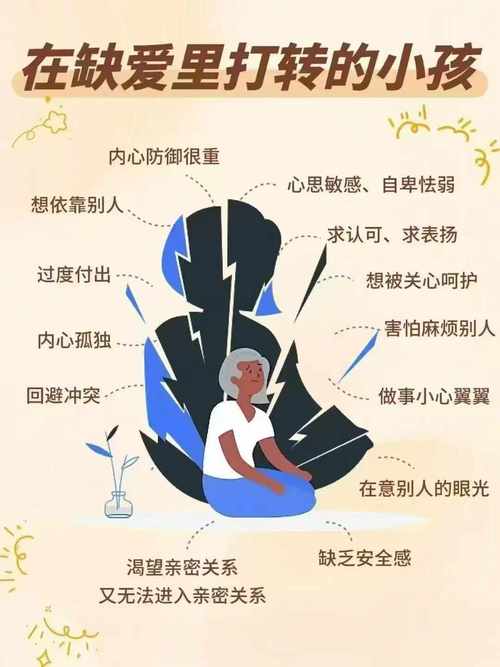

自我认知的破碎镜像 发展心理学中的"镜映理论"指出,孩子的自我认知最初来自养育者的反馈,当这种反馈只剩苛责与否定,就会形成"无论多努力都不够"的破碎自我,17岁艺术生小林在咨询中反复喃喃:"我像是父母手中的提线木偶"。

-

决策能力的发育迟滞 哈佛大学追踪研究发现,在高度控制环境中成长的青少年,其前额叶皮层发育比同龄人迟缓1.8-2.3年,这直接导致他们在大学阶段表现出显著的选择障碍和风险恐惧。

-

人际关系的情感荒漠化 某重点高中心理社团调研发现,严厉管教家庭的孩子中,64%存在社交退缩,38%发展出讨好型人格,他们习惯用成绩单代替情感交流,将人际关系异化为绩效考评。

失控背后的集体焦虑

-

社会加速器下的生存恐慌 在教育军备竞赛愈演愈烈的当下,家长将自身对阶层滑落的恐惧投射到子女教育中,某一线城市家庭教育支出占家庭收入比已从2010年的15%飙升至2023年的43%,这种投入产出比的畸形追求催生了教育领域的"内卷化"。

-

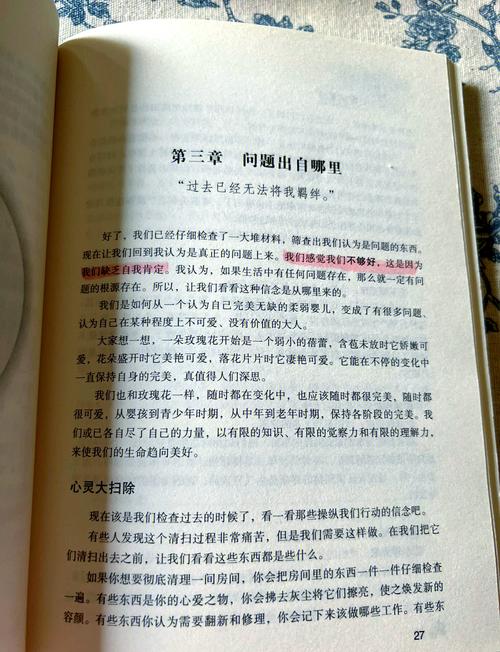

代际创伤的隐性传递 访谈显示,65%的"虎妈虎爸"自身经历过物质或情感匮乏的童年,他们试图通过孩子的成功来治愈自己的童年创伤,这种代偿心理往往导致教养方式变形。

-

成功学迷思的认知扭曲 社交媒体打造的"别人家孩子"幻象,配合培训机构贩卖的焦虑,共同构建了异化的成功标准,某网红家长的自媒体账号中,"常青藤录取"出现频次是"快乐成长"的27倍。

解缚之路:重建健康教养生态

-

弹性规则的建立 借鉴芬兰教育理念,建立"安全边界内的自由区",如设立"每周3小时自主时间",让孩子在有限范围内体验决策过程,北京某实验学校推行"家庭会议议事规则",使亲子协商制度化。

-

失败教育的再启蒙 引入"成长型思维训练",将犯错重新定义为学习机会,深圳某国际学校设立"最珍贵失败奖",鼓励学生分享挫折经历,神经科学研究证实,适度挫折能促进前额叶皮层树突生长。

-

成功定义的多元化 建立包含幸福感、社会适应力、创造力的评价体系,杭州某教育机构开发"彩虹评估系统",用7种颜色对应不同发展维度,打破唯分数论的单一评价。

-

家庭治疗的系统介入 推广"三代家庭访谈"模式,通过家谱图技术呈现代际传递模式,上海某心理咨询中心案例显示,经过12周家庭治疗,亲子冲突降低57%,孩子自主性提升43%。

在束缚与自由间寻找平衡点 某改造成功的"虎妈"在回忆录中写道:"当我学会把望远镜换成平光镜,才发现孩子眼中有星辰大海。"这个比喻精准诠释了健康教育的真谛——不是按照图纸雕刻盆景,而是为生命的自然生长提供适宜生态。

教育哲学家雅斯贝尔斯所言"一棵树摇动另一棵树"的意境,在当下显得尤为珍贵,当我们放下量尺和计时器,或许能听见种子破土的声音,看见嫩芽舒展的轨迹,这需要家长具备"静待花开"的勇气,更需要整个社会构建支持性的教育文化。

(全文共2187字)