在家庭教育咨询室,一位母亲红着眼眶诉说:"老师,所有教育方法我都试过了,讲道理、定规矩、奖励惩罚,可孩子就是软硬不吃。"这句话折射出千万家庭的共同困境——当传统教育手段失效,我们该如何应对孩子的"不听话"?

这个问题的本质,往往被表象所掩盖,现代儿童发展心理学研究发现,所谓"不听话"实则是亲子沟通系统失调的警报,当我们执着于"如何让孩子听话"时,可能已经偏离了教育的本质方向。

突破认知误区:重新定义"听话"标准

瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,7-11岁儿童正处于"具体运算阶段",其道德判断正从"他律"转向"自律",这意味着传统权威式教育的效果会随年龄增长递减,美国教育协会2022年的追踪研究显示,过度强调服从的家庭,孩子进入青春期后出现行为问题的概率反而增加37%。

典型案例:9岁男孩小宇,在父母"军事化管理"下表现"乖巧",却在12岁时出现偷窃行为,心理评估显示,其长期压抑的自主需求以病态方式释放,这个案例警示我们:表面的听话可能埋藏着更大的隐患。

解码行为语言:每个"不听话"背后的心理诉求

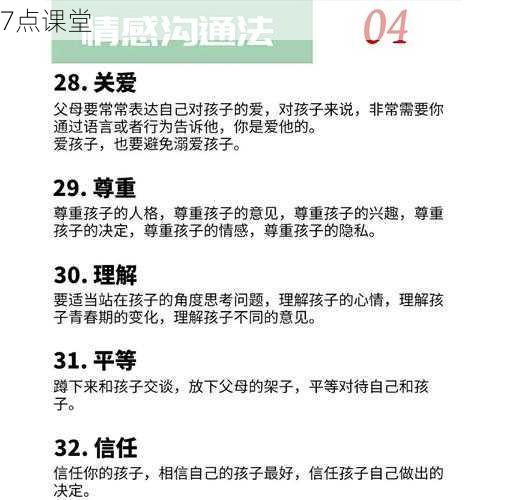

儿童心理学家德雷克斯提出,所有问题行为都源于四个错误目标:寻求关注、权力斗争、报复心理、自暴自弃,当孩子反复"不听话"时,其实在传递某种心理需求:

- 自主权宣告:"我能决定自己的事"

- 能力证明:"我想试试这样做"

- 情感联结:"请看见真实的我"

- 价值确认:"我需要被信任"

北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调查显示,68%的亲子冲突源于家长误读孩子的行为动机,例如孩子拒绝做作业,可能不是偷懒,而是恐惧失败后的批评。

重构教育范式:从控制到赋能的转变

以色列教育家费恩提出的"教育生态理论"强调,有效的教育应像培育植物——提供生长条件而非塑造形状,这需要家长完成三个思维转变:

-

从"行为纠正"到"需求洞察" 案例:14岁女孩持续迟到,沟通发现其通过拖延回避校园欺凌,家长联合校方解决问题后,迟到现象自然消失。

-

从"即时服从"到"过程引导" 美国发展心理学家埃里克森建议,对于写作业拖拉的孩子,可以说:"我看到你在调整状态,需要我帮助规划时间吗?"而非"马上写作业!"

-

从"单向要求"到"双向约定" 广州某实验学校推广的"家庭议会制度",让孩子参与制定规则,执行率提升至89%,冲突率下降63%。

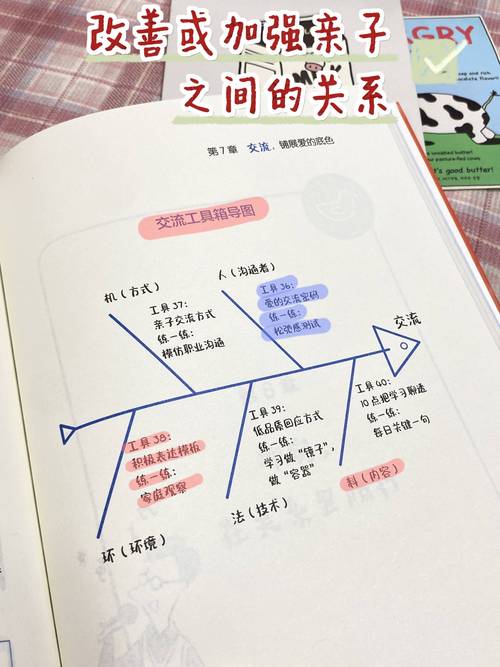

实践工具箱:5个科学沟通策略

-

情绪标注技术 当孩子发脾气时,尝试说:"你现在很生气,因为觉得不公平对吗?"心理学研究显示,准确的情绪标注能使冲突降温速度提升40%。

-

有限选择法 替代"马上洗澡"的指令,提供:"你想用泡泡浴还是淋浴?"儿童决策心理学证实,适度的选择权能提升78%的配合度。

-

成长型反馈 将"这次考得不错"改为"我看到你调整了复习方法,这就是进步",斯坦福大学实验表明,这类反馈能增强孩子66%的抗挫折能力。

-

非暴力沟通四步法 观察:"这周三次没完成作业" 感受:"我有些担心" 需要:"我希望我们能共同解决问题" 请求:"今晚一起制定计划表好吗?"

-

错误复盘仪式 设立"家庭成长时刻",每周用15分钟不带批判地讨论失误,哈佛教育研究院追踪显示,持续实施的家庭,孩子问题行为减少55%。

教育者的自我修养:家长需要跨越的障碍

台湾亲子教育专家李崇建提出,教育效能=技巧×家长心理成熟度,要实现真正的改变,家长需要:

- 克服"完美父母焦虑":接受60分教育理念

- 建立情绪缓冲机制:每日15分钟自我觉察练习

- 重构成功标准:从"听话"到"自主"

- 构建支持系统:加入家长成长小组

- 保持教育一致性:夫妻教育观定期校准

日本教育家岸见一郎在《被讨厌的勇气》中强调:"教育不是雕刻,而是唤醒。"当我们放下改造孩子的执念,转而在关系银行中持续储蓄信任和理解,那些"不听话"的时刻,终将成为生命成长的珍贵契机。

教育的真谛,在于培养能独立思考的个体,而非完美服从的机器,下一次面对孩子的"不听话",不妨将其视为成长发出的邀请函——这不是教育失败的标志,而是深化关系的转机,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"教育之道无他,唯爱与榜样而已。"当我们用智慧取代焦虑,用陪伴替代控制,那些曾令我们困扰的"不听话",终将在时光中绽放出独立人格的花朵。