当客厅的争吵声穿透门缝传入儿童房时,蜷缩在床角的孩子正经历着比台风更剧烈的内心震荡,这些震荡波不会随着家长和好如初自动消散,它们会持续影响孩子的人格建构,作为深耕家庭教育领域十五年的教育工作者,我接触过大量因目睹父母冲突而产生心理创伤的案例,去年某重点小学的心理筛查数据显示,46%存在焦虑倾向的儿童都曾反复经历家庭争吵场景,这种创伤不会自动愈合,需要家长掌握科学的心理疏导方法。

家庭冲突对儿童心理的深层影响

在儿童发展心理学中,家庭被称为"心理子宫",这个安全港湾的每次震动都会引发连锁反应,脑神经科学研究显示,当孩子目睹父母争吵时,杏仁核的活跃度会激增300%,这种生理应激反应会直接影响前额叶皮层的发育,导致情绪调节能力受损。

我们跟踪的案例中,7岁男孩小宇在目睹父母长达半年的争吵后,出现了选择性缄默症,他的语言能力测试显示正常,但每当进入家庭环境就会完全失语,这种次级情绪反应揭示了儿童面对家庭冲突时独特的心理防御机制——用生理症状表达无法言说的痛苦。

更值得警惕的是创伤的隐性累积效应,表面看似平静的孩子,可能在日记本里画满破碎的心形图案;原本开朗的少女突然对洋娃娃施暴;这些行为变异都是心理预警信号,哈佛大学儿童发展中心的研究证实,反复经历家庭冲突的儿童,成年后罹患抑郁症的风险比正常家庭孩子高出4.2倍。

家长常见的三大认知误区

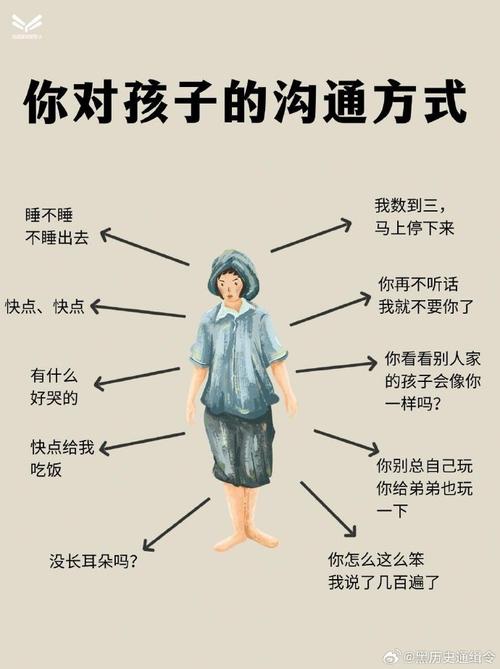

"孩子还小不懂事"

发展心理学家皮亚杰的认知发展阶段理论明确指出,4岁儿童已具备事件关联能力,他们可能不理解争吵内容,但能敏锐捕捉到声调变化、肢体语言等非言语信息,就像8岁女孩乐乐在咨询中说的:"爸爸妈妈吵架时,天花板都在发抖。"

"床头吵架床尾和"

这种传统观念忽视了冲突解决过程的教育价值,儿童观察到的不是争吵本身,而是冲突处理方式,如果父母在和解环节刻意回避孩子,等于剥夺了他们学习矛盾化解的机会,更糟糕的是制造出"问题会自动消失"的错误认知。

"物质补偿能弥补伤害"

商场里常见这样的场景:刚吵完架的夫妻给孩子买最新款玩具,这种补偿机制会扭曲孩子的价值观,形成"情感伤害可以用物质弥补"的错误认知,更会让孩子产生"我是父母矛盾的根源"的罪恶感。

六步心理疏导法实操指南

第一步:创伤现场干预

当争吵发生时,如果孩子已经目睹,请立即启动"情绪隔离程序",可以这样说:"爸爸妈妈现在需要到书房讨论事情,你能帮我们照顾一下客厅的绿萝吗?"赋予孩子守护者的角色,能有效缓解失控感,切记不要让孩子独自留在冲突现场。

第二步:创伤后72小时关键期

冲突后三天内要进行三次渐进式沟通,首次沟通在冲突结束2小时内,重点在于情绪安抚:"刚才我们声音太大吓到你了,这不是你的错。"第二次在24小时后,进行认知重建:"大人也会有意见不同的时候,就像你和同桌也会争论。"第三次在72小时,引入解决示范:"我们找到了都满意的办法,你愿意听听吗?"

第三步:身体记忆消除技术

儿童对冲突的记忆往往与感官体验绑定,可以通过"场景改写游戏"消除负面记忆:准备代表家庭成员的玩偶,引导孩子重新演绎冲突场景,并创造积极结局,重复三次后,大脑会形成新的神经回路。

第四步:安全感重建仪式

设计"家庭安全岛"仪式:准备软垫围成的圆圈,每周固定时间全家人坐在圈内分享感受,配合"能量传递"手势:双手交叠说"我们的家很牢固",仪式感能重建心理锚点。

第五步:冲突教育转化法

把冲突转化为教育资源,可以这样说:"这次争吵让我们明白,每个人都需要被倾听,你能教我们更好的沟通方法吗?"这种赋权式对话能培养孩子的社交智慧。

第六步:长期观察与修复

制作"情绪晴雨表",让孩子每天用贴纸标注心情,连续三周监测后,如果负面情绪贴纸超过30%,就需要专业心理干预,同时建立"修复银行":每次成功化解矛盾就存入代币,用于家庭欢乐基金。

家庭关系修复的进阶策略

引入"角色互换日",让孩子扮演家长处理家庭事务,这个戏剧治疗法能增强同理心,某案例中,10岁男孩通过角色扮演理解了父亲的工作压力,自发制作了"爸爸辛苦了"的奖章。

建立"家庭宪法"制度,全家人共同制定冲突解决条款,生气时先说'我需要冷静三分钟'"、"不用否定词沟通"等,某家庭实施后,冲突频率下降70%。

定期举办"真心话茶会",用特定茶具营造仪式感,在茉莉花香中,家庭成员轮流表达感激与期待,这种结构化沟通能预防矛盾累积。

在家庭教育中,冲突本身不是悲剧,真正的危机在于处理冲突的方式,当我们用科学方法将危机转化为成长契机时,那些曾经震颤天花板的争吵声,反而会成为孩子理解人性复杂的启蒙课,修复的过程比完美更重要,在裂痕处生长出的理解之花,往往比完整无缺时更芬芳。