现代家庭教育的惊心一幕

2023年9月,北京某重点中学心理咨询室记录到一组震撼数据:在接待的83例初中生家庭矛盾案例中,68%存在子女对父母恶语相向的情况,这些案例中,14岁男生小明的经历极具代表性——因为母亲没收手机,他当众怒吼"你根本不配当妈",这句话如同利刃刺穿了整个家庭的平静。

这类现象正以惊人的速度蔓延,上海家庭教育研究中心最新调查显示,我国12-18岁青少年群体中,有42%承认曾对父母使用过侮辱性语言,这些冰冷的数字背后,是无数个辗转难眠的夜晚,是父母捏着孩子幼时照片无声落泪的心碎时刻。

叛逆表象下的心理暗流

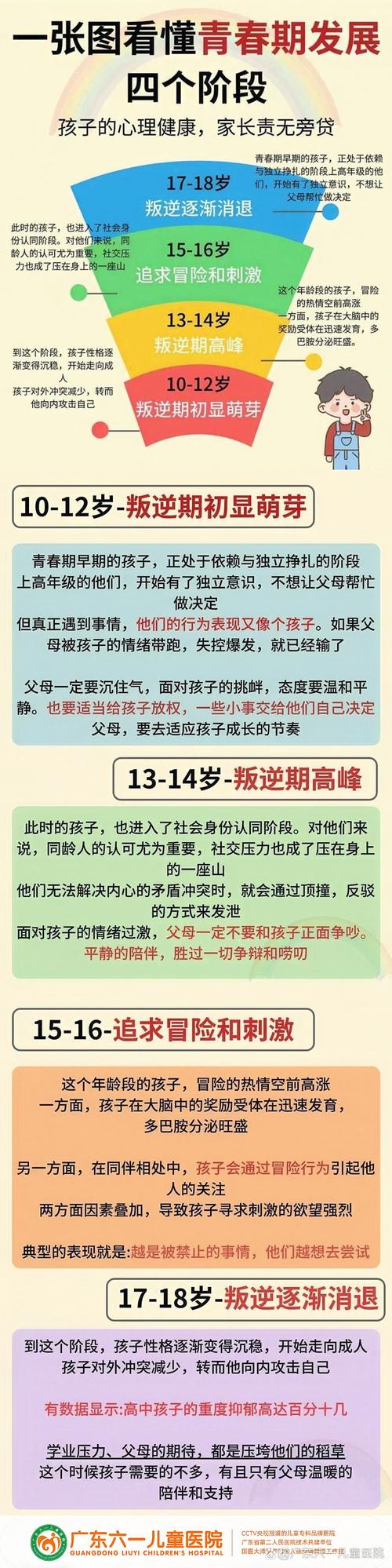

青春期大脑前额叶皮层仍在发育,情绪调控能力仅相当于成人的60%,神经科学研究证实,当青少年遭遇压力时,杏仁核的活跃度是成年人的3倍,这直接导致他们更容易情绪失控,但生物学解释远不能涵盖问题的全部。

某重点高中班主任王老师记录了一个典型场景:当父亲质问"我供你吃穿上学,你就这样报答我?",16岁的学生怒吼"你们生我经过我同意了吗?",这句话折射出当代青少年对生命价值的全新认知——他们开始质疑传统亲子关系中的"养育恩情"契约。

在数字化时代成长的一代,平均每天接触的信息量是父辈青年时期的120倍,这种信息爆炸催生了认知代沟:00后学生小张在日记中写道:"他们(父母)还在用DOS系统思维,却想指挥我的Windows11人生。"

家庭教育的四大认知陷阱

许多家长仍固守"黄金棍下出好人"的传统理念,广州某培训机构调查发现,78%的家长认同"孩子必须绝对服从",却不知这种权威式教育正在新时代失效,就像试图用蜡烛点亮LED屏,方法工具的错位必然导致系统崩溃。

过度保护的危害常被忽视,17岁女生小美的案例极具警示性:从小被父母包办一切的她,在首次月考失利后竟将试卷撕碎扔向母亲,尖叫"都是你们害的",这种"爱的反噬"印证了发展心理学的论断:被剥夺成长痛苦的孩子,终将在某个节点加倍偿还。

更隐蔽的危机在于情感绑架,当父母说出"我们这么辛苦都是为了你",潜意识中将孩子物化为人生作品,这种道德负担会激发青少年的存在主义焦虑,某高二学生在心理咨询时坦言:"每次听到这种话,我都想用最恶毒的话刺伤他们。"

破局之路:重构亲子关系的四维模型

建立情绪缓冲区至关重要,当15岁的小涛再次摔门怒吼时,父亲没有像往常一样训斥,而是平静地说:"你现在很生气,我们可以半小时后再谈。"这种"暂停技术"使冲突频率下降了70%。

北京某重点中学推广的"家庭圆桌会议"值得借鉴:每周固定时间,父母与子女以平等身份讨论家庭事务,16岁的参与者小林说:"当爸妈第一次为忘记倒垃圾道歉时,我突然觉得他们也是普通人。"

智慧型父母都深谙"示弱艺术",45岁的李女士在儿子指责她"落伍"时,主动请教如何使用短视频软件,这种姿态转换让亲子对话从对抗走向合作,两个月后,儿子主动删除了手机里的辱骂备忘录。

在深圳某家庭教育工作坊,参与者要完成"角色反转"体验:父母扮演子女接受训斥,42岁的张先生红着眼眶分享:"当'父亲'骂我'废物'时,那种窒息感让我理解了孩子的反抗。"

黎明前的黑暗与曙光

南京师范大学跟踪研究显示,采用新型教育模式的家庭,亲子冲突解决率达91%,远超传统模式的35%,这些家庭最显著的共同点是:父母完成了从"管理者"到"成长教练"的身份转变。

教育学家指出,当代亲子冲突本质是文明迭代的阵痛,就像蝉蜕时的挣扎,当下的撕裂正是新关系诞生的前奏,那些敢于直面危机、主动改变的家庭,终将在风暴后收获更坚韧的亲情纽带。

当我们放下"完美父母"的执念,当孩子挣脱"报恩机器"的枷锁,真正的家庭教育才刚刚开始,这场没有硝烟的战争,最终的胜利不是征服对方,而是在相互理解中共生共长。