在商场的玩具柜台前,5岁的朵朵突然躺在地上放声大哭,任凭父母如何劝说都不肯起身,周围人群投来异样的目光让年轻父母面红耳赤,类似的场景每天都在无数家庭上演,看似简单的哭闹行为背后,实则隐藏着儿童心理发展的深层密码,作为深耕家庭教育领域15年的教育工作者,我发现许多家长在面对孩子"无理取闹"时,常常陷入两个极端:要么暴跳如雷用打骂压制,要么无底线妥协满足要求,这两种方式都会让孩子错失成长过程中最重要的情绪管理课。

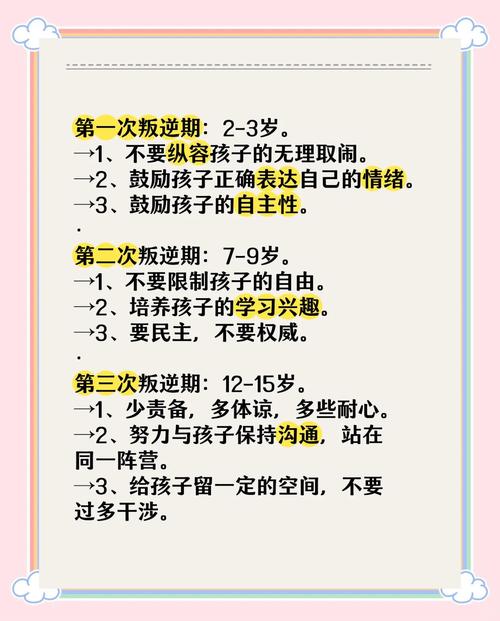

解码哭闹背后的心理信号 当孩子突然情绪失控时,80%的家长第一反应是制止哭声,但心理学研究显示,学龄前儿童平均每周会有3-5次情绪爆发期,这其实是大脑前额叶发育未完全的正常表现,就像电脑系统需要升级,孩子正在通过这种看似"不可理喻"的方式,学习如何协调情绪与理性。

9个月大的婴儿就会通过假哭吸引注意,3岁儿童已能精准掌握"哭闹战术"的使用时机,美国儿童发展研究中心追踪调查发现,那些被立即满足要求的孩子,4年后出现情绪障碍的概率是同龄人的2.3倍,这说明即时镇压或妥协都不是根本解决方案,关键在于理解行为背后的真实需求。

构建黄金应对四步法

-

情绪隔离法:在超市收银台前,4岁的明明因为不能买糖果开始尖叫,妈妈蹲下身轻声说:"你现在很难过对吗?我们先到安静的地方。"将孩子带离刺激环境,既能避免场面升级,也为后续沟通创造条件,切记不要当众训斥,这会加剧孩子的羞耻感。

-

具象化沟通术:当7岁的小雨因为作业太难摔书本时,爸爸没有说"不许发脾气",而是拿出情绪卡片:"你现在像哪只小怪兽?是喷火龙还是乌云怪?"将抽象情绪具象化,能帮助孩子建立自我觉察能力,哥伦比亚大学实验证明,能准确描述情绪的孩子,情绪平复速度提高40%。

-

有限选择策略:面对非要穿公主裙上幼儿园的女儿,妈妈给出"现在穿外套出门,或者带着裙子到学校换"的选择,这种方法巧妙地将控制权交还给孩子,同时设置合理边界,记住选项不要超过两个,且都要符合家长预期。

-

事后复盘机制:在公园冲突过去2小时后,等孩子情绪完全平复,家长可以用角色扮演重现场景:"刚才小兔子想要冰淇淋,兔妈妈说不可以,你觉得还有什么更好的办法吗?"这种游戏化复盘能让孩子在安全情境中练习正确处理方式。

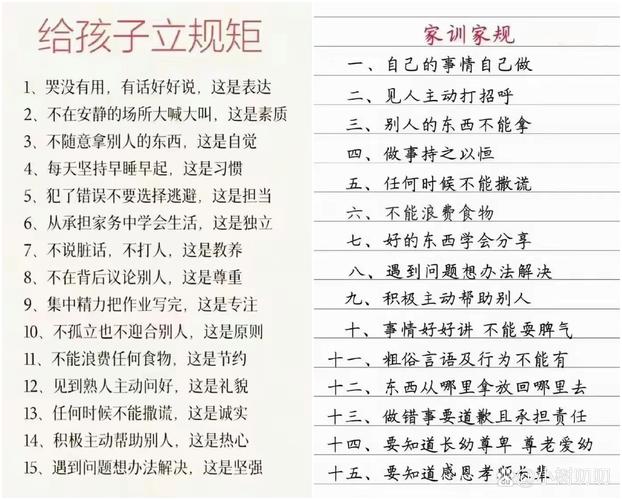

预防优于治疗的日常养育 建立稳定的作息规律比任何应急技巧都重要,哈佛大学追踪研究发现,作息紊乱的孩子情绪失控频率是规律作息的1.8倍,每周家庭会议制度值得推荐:用画板列出"开心的事"和"烦恼的事",教孩子用语言替代哭闹表达需求。

在超市提前约定购物规则:"今天可以选一样黄色物品",既满足自主权又限制范围,当孩子遵守约定时,具体化的鼓励比物质奖励更有效:"谢谢你控制住了买巧克力的冲动,这种自律让妈妈很骄傲。"

特殊场景应对指南 面对公共场所的突发状况,便携式"情绪急救包"能发挥奇效:包含压力球、涂鸦本、安抚玩偶等,有家长在高铁上成功用"谁先发现窗外红色物体"的游戏转移孩子注意力,当孩子出现攻击行为时,必须立即制止并明确底线:"可以生气,但不能打人。"

需要警惕的是,如果孩子频繁出现(每周超过5次)持续时间长(超过30分钟)的情绪爆发,或伴有自伤行为,建议寻求专业儿童心理医师帮助,北京儿童医院数据显示,及时干预的情绪障碍患儿,80%能在3个月内得到明显改善。

教育学家蒙台梭利说过:"每个令成人头疼的儿童行为背后,都是未被理解的发展需求。"当我们将孩子的哭闹视为成长契机而非麻烦时,那些令人抓狂的瞬间就变成了培养情商的最佳课堂,教育不是瞬间灭火,而是点燃孩子内心的光,下一次当小家伙又开始"无理取闹"时,不妨深呼吸三次,把这当作修炼为人父母的珍贵功课,毕竟,今天我们如何对待孩子的情绪,明天孩子就会如何对待这个世界。