在当代家庭教育咨询室,一位母亲正在描述她9岁儿子的反常表现:"上周因为没买到限量款玩具,他整整两天拒绝上学,昨天又突然把作业本撕得粉碎。"这类场景正成为越来越多家庭的日常挑战,据中国青少年心理健康发展中心2023年数据显示,7-12岁儿童出现持续性情绪失调的比例较五年前上升了37%,这个数据背后折射出的不仅是儿童心理发展的困境,更是整个社会需要共同面对的成长课题。

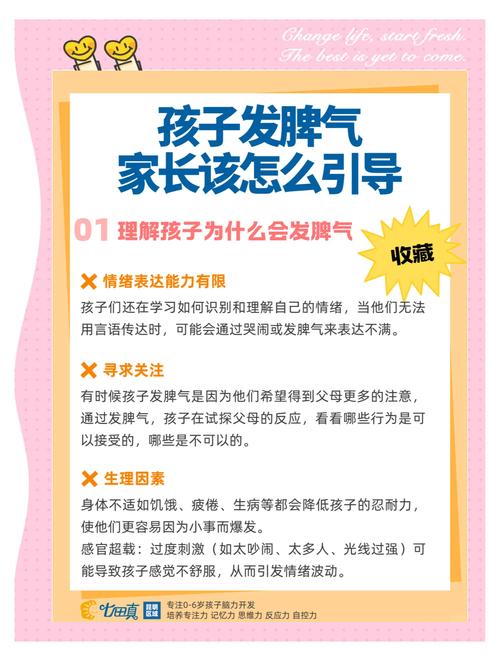

儿童情绪不稳定的本质探析 儿童情绪波动并非简单的"任性"或"不懂事",而是神经系统发育过程中的必然产物,大脑前额叶皮质要到25岁左右才能完全成熟,这意味着儿童在情绪调节方面天然存在生理局限,哈佛大学儿童发展研究中心指出,3-12岁儿童的情绪管理系统就像正在施工中的高速公路,时而通畅时而堵塞。

典型表现往往呈现两极分化:有的孩子像随时可能爆发的"小火山",因为早餐面包形状不对就哭闹半小时;有的则如同封闭的"情绪罐头",面对挫折时选择沉默自伤,上海某重点小学的心理辅导记录显示,超过60%的求助案例都伴随躯体化症状,如不明原因的腹痛、持续脱发等。

社会环境因素正在加剧这种困境,某一线城市调查显示,小学生日均屏幕使用时间达4.2小时,虚拟社交取代真实互动,导致情绪表达能力退化,更值得警惕的是,42%的家长承认会通过物质奖励快速平息孩子情绪,这种饮鸩止渴的方式正在制造更深层的情绪管理障碍。

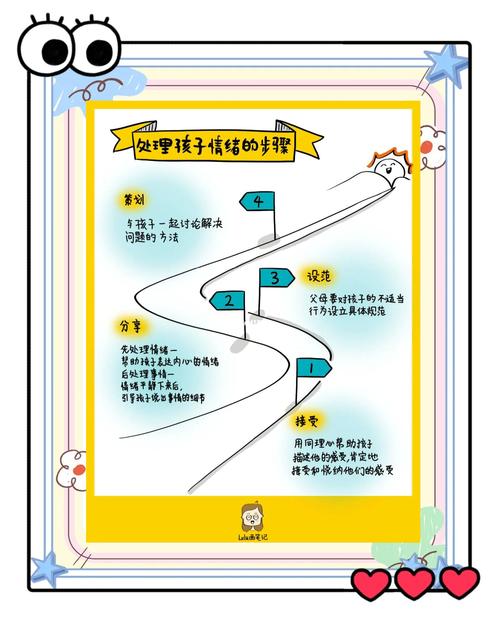

破解情绪密码的四维策略 (一)建立情绪认知坐标系 家长可以借鉴"情绪天气预报"游戏:准备不同颜色的卡片代表喜怒哀乐,每天晚饭后全家轮流"播报"当日情绪,北京某实验幼儿园实践发现,持续进行三个月后,儿童情绪识别准确率提升58%,更进阶的做法是制作"情绪温度计",用0-10分量化情绪强度,帮助孩子建立情绪量化的具体概念。

(二)构建安全表达空间 成都某家庭教育工作坊研发的"情绪安全屋"方法值得借鉴:在家中设立特定角落,摆放软垫、绘画工具等,约定当情绪温度超过7分时就进入安全屋自我调节,关键原则是"三不":不打断、不评价、不解决,记录显示,使用该方法的家庭,儿童情绪爆发持续时间平均缩短40%。

(三)培养情绪调节工具箱 生理调节方面,"54321着陆法"效果显著:引导孩子说出5种看到的颜色、4种触摸到的材质、3种听到的声音、2种闻到的气味、1种尝到的味道,上海儿童医院临床数据显示,该方法能在90秒内使心跳速率下降15-20次/分钟,认知调节则可引入"侦探游戏":当事件引发情绪时,引导孩子收集"证据"分析情绪来源,培养理性思维。

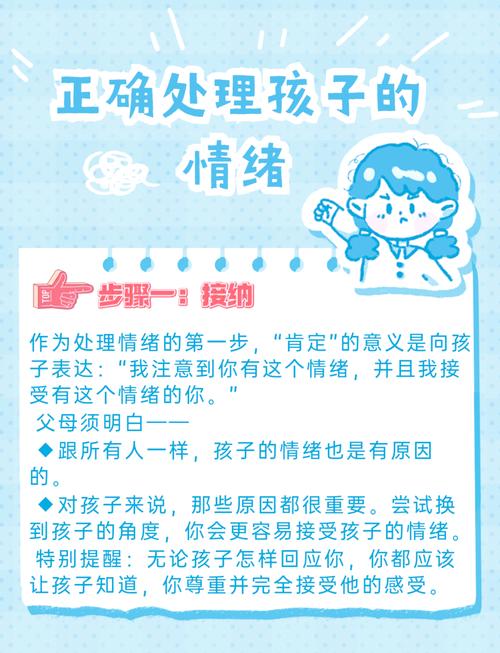

(四)塑造良性互动模式 家长要警惕"情绪灭火器"角色,转而扮演"情绪教练",当孩子愤怒时,可以说:"我注意到你的拳头握得很紧,能告诉我这个愤怒有多大吗?"而非简单制止,定期举行家庭会议,用"我觉得...因为...我希望..."的句式沟通,某跟踪研究显示,这种模式使亲子冲突减少65%。

家庭-学校-专业支持的黄金三角 家庭需要建立"情绪成长档案",记录孩子情绪事件的前因后果,某案例显示持续记录三个月就能发现75%的情绪触发规律,学校层面,深圳某小学推行的"情绪ABC课程"值得推广:A(Aware感知)-B(Balance平衡)-C(Create创造)的递进式教学,使学生的情绪管理能力测评分数提升42%。

当出现持续两周以上的情绪低落、攻击性行为骤增、社交回避等情况时,就需要专业介入,值得注意的是,北京儿童发展中心2023年报告指出,及时进行艺术治疗干预的案例,情绪改善有效率高达89%,选择心理咨询师时要重点考察其儿童游戏治疗、沙盘治疗等专项资质。

教养者的自我修炼之路 家长需要定期进行"情绪体检",某亲子工作坊设计的"情绪镜子"练习:记录自己应对孩子情绪时的生理反应(如心跳加速、肌肉紧张),这种自我觉察能使无效干预减少53%,更重要的是重构认知:儿童情绪失控不是教养失败,而是宝贵的教育契机,建立支持系统至关重要,可以参加家长互助小组,某调查显示有支持系统的家长教养压力感降低61%。

在这个充满不确定性的时代,儿童情绪教育早已超越个体家庭范畴,成为衡量社会文明程度的重要标尺,当我们看到那个把作业本撕碎的孩子,不应只看见破坏行为,更要读懂背后未被满足的情感需求,每个情绪波动的瞬间,都是帮助孩子构建心理免疫系统的黄金时刻,正如发展心理学家埃里克森所说:"健康的人格不是没有风暴的海洋,而是懂得驾驭风浪的航船。"通过科学系统的引导,我们终将帮助孩子把情绪波动转化为心灵成长的韵律,让每个生命都能奏响属于自己的和谐乐章。

(全文共计2187字)