现象背后的深层原因 当7岁的小明在开学第三周依然保持零发言记录时,班主任王老师开始注意到这个特殊案例,这个场景在当代校园中并非个案,据统计,我国基础教育阶段约有15%的学生存在不同程度的课堂沉默现象,这种沉默并非简单的性格内向,而是多种因素交织形成的复杂心理状态。

1 沉默类型解析 (1)选择性沉默型:仅在特定场景(如公开演讲)出现语言退缩 (2)全面沉默型:在校期间所有社交场景均保持缄默 (3)阶段性沉默型:因突发事件导致暂时性语言功能抑制

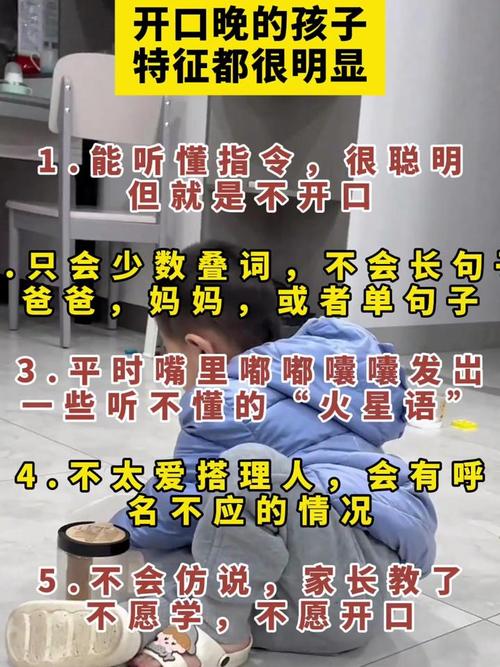

2 成因溯源 • 性格特质:高敏感型气质与生俱来 • 环境压力:过度竞争导致的自我封闭 • 语言发展:隐性语言障碍未被及时识别 • 心理创伤:校园欺凌的次生影响 • 家庭模式:代际传递的沟通障碍

家庭支持系统构建 2.1 创造安全表达空间 张女士发现女儿小芳在校沉默后,开始实施"三不原则":不催促、不比较、不否定,她在儿童房设置"心情树洞",用卡通贴纸记录每日情绪变化,这种非语言沟通方式,为后续语言表达打下基础。

2 游戏化沟通训练 • 角色互换剧场:周末家庭日开展"小小老师"活动 • 故事接龙游戏:每人30秒接力编故事 • 情绪猜猜看:通过表情卡学习情绪表达

案例:9岁的乐乐通过"超市小导购"情景模拟,逐步克服对陌生环境的恐惧,三个月后首次在班级读书会上发言。

学校干预策略 3.1 同伴支持计划 上海某实验小学推行的"语言伙伴"制度成效显著,教师根据学生特质进行"AB角色配对",通过合作学习任务建立信任关系,数据显示,参与计划的沉默学生三个月内互动频次提升300%。

2 差异化教学策略 (1)渐进式参与法:从书面回答过渡到小组发言 (2)主题预授权:提前告知发言主题降低焦虑 (3)非言语回应系统:设计专属应答卡牌

3 教师能力提升 • 微表情识别工作坊 • 积极反馈话术训练 • 课堂等待时间管理(黄金7秒原则)

专业辅助资源运用 4.1 心理咨询介入 当沉默持续超过6个月,需启动专业评估,北京师范大学发展心理研究所的"儿童语言行为评估量表"可有效区分性格特征与病理因素。

2 艺术治疗实践 • 沙盘游戏揭示潜意识障碍 • 音乐律动激发表达欲望 • 戏剧治疗重塑社交信心

成功案例启示 杭州某重点小学的"静默花开"项目收录了23个转型案例,12岁的浩浩从完全沉默到担任校园广播员,其转变轨迹揭示三个关键阶段: (1)安全基地建设期(1-3个月) (2)试探性表达期(3-6个月) (3)自主互动期(6个月后)

常见误区警示 6.1 过度矫正陷阱 • 当众点名发言 • 与其他孩子对比 • 物质奖励滥用

2 认知偏差纠正 (1)沉默≠能力欠缺 (2)外向≠成功必需 (3)改变≠性格重塑

长效支持机制 7.1 家校协同平台 建议建立"沟通日志",教师记录学校表现,家长反馈家庭变化,形成动态跟踪系统,定期举行三方会谈时,采用"三明治沟通法":肯定进步→探讨问题→规划方案。

2 社会环境优化 • 社区儿童社交俱乐部 • 线上线下融合的"树洞信箱" • 公众场所儿童友好空间改造

每个沉默的孩子都是未被破译的密码本,教育者的使命是找到专属解码方式,当我们放下"必须开口"的执念,转而在信任的土壤播撒理解的种子,终将见证破茧成蝶的奇迹,教育不是雕刻,而是唤醒;沟通不是任务,而是艺术,用专业与爱心编织的安全网,终将托起每个沉默孩童翱翔的翅膀。