清晨的超市里,5岁的明明躺在地上哭闹,因为妈妈拒绝购买货架上的玩具火车,这样的场景每天都在无数家庭上演,家长们困惑于孩子日益严重的"自私"表现:不愿分享玩具、对规则充耳不闻、稍不顺心就大发脾气,这些被贴上"自私""叛逆"标签的行为,实则折射着儿童心理发展的深层密码,本文将带您穿越表象迷雾,探寻儿童自我中心行为的本质,并给出切实可行的教育方案。

儿童自我中心行为的本质探源

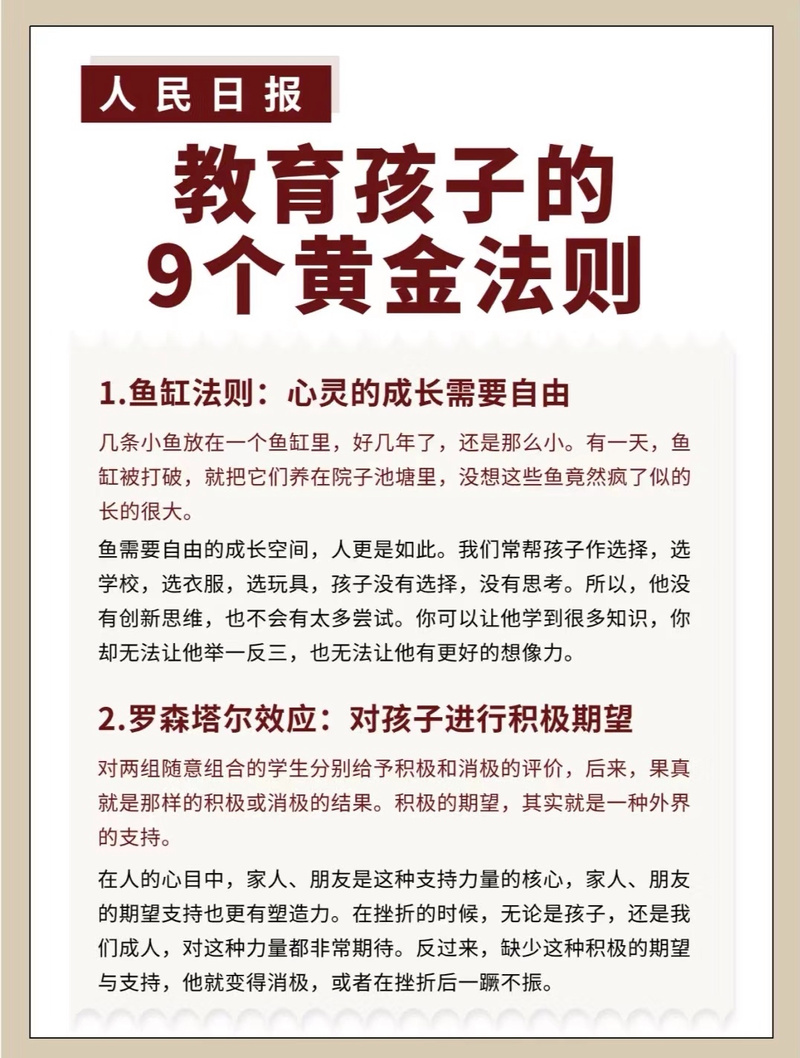

皮亚杰的认知发展理论指出,2-7岁儿童处于前运算阶段,其思维具有典型的自我中心特征,这个时期的孩子难以站在他人角度思考问题,并非道德缺陷,而是大脑发育过程中的必经阶段,神经科学研究显示,前额叶皮层要到25岁左右才能完全成熟,这个区域恰恰负责同理心、自控力等社会性功能。

家庭教育方式对儿童行为塑造起着关键作用,过度保护的"直升机父母"和放任自流的"甩手掌柜",都会导致儿童社会适应能力发展滞后,美国儿童发展协会的研究表明,在物质过度满足环境中成长的孩子,其延迟满足能力比普通儿童低37%。

社会环境变迁带来的影响不容忽视,数字化时代带来的即时满足文化,正在重塑儿童的认知模式,日本教育学家山本哲司的跟踪研究发现,每天接触电子设备超过3小时的学龄前儿童,其共情能力发展比对照组滞后1.2个标准差。

破解行为密码的三大认知误区

"自私就是不孝顺"的传统观念需要重新审视,3岁幼儿护着玩具不让同伴触碰,本质上是物权意识的萌芽,而非道德品质问题,哈佛大学发展心理学实验室的观察记录显示,90%的3岁儿童在自然情境下会自发出现"独占"行为。

将儿童反抗行为简单归为叛逆会错失教育良机,7岁男孩拒绝按时睡觉,可能是在体验自主决策的掌控感,德国教育学家舒尔茨提出的"成长性反抗"理论指出,适度的对抗行为是儿童建立自我边界的重要过程。

物质补偿教育正在制造恶性循环,用新玩具平息哭闹、用零食换取配合,这种交易式教育会强化儿童的自我中心倾向,加州大学儿童行为研究中心的实验证明,接受物质补偿教育的儿童,其合作意愿比接受情感引导的儿童低42%。

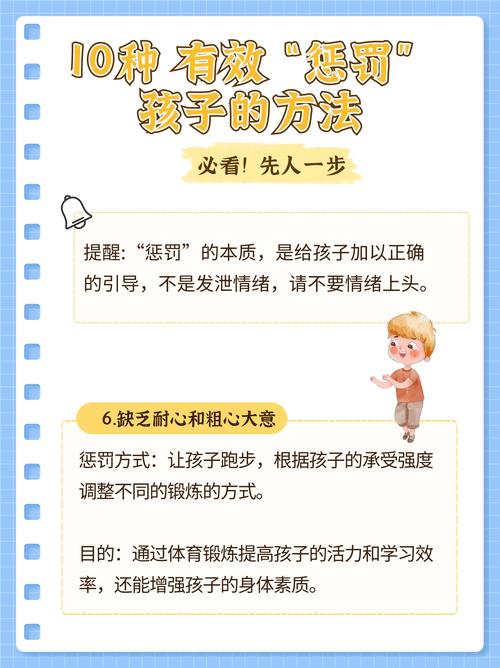

构建良性互动的教育金字塔

基础层:建立清晰的行为边界,制定"家庭生活公约"时,邀请孩子参与规则讨论,比如用绘画形式制作"每日任务卡",将收拾玩具、分享物品等要求可视化,英国约克郡的蒙台梭利幼儿园实践表明,视觉化规则能使儿童遵守率提升65%。

中间层:培养情感认知能力,通过"情绪天气预报"游戏,教孩子识别自己和他人的情绪,准备画有各种表情的卡片,让孩子根据情景匹配情绪,新加坡国立教育学院的研究显示,持续进行情绪识别训练的孩子,其冲突解决能力提高3倍。

顶层:发展社会同理心,设计"角色互换日",让孩子体验家长、老师等角色,周末由孩子主持家庭会议,分配家务任务,芬兰基础教育改革中推广的"责任体验课程"证明,角色扮演能使儿童的同理心水平在6个月内提升28%。

具体情境的教育工具箱

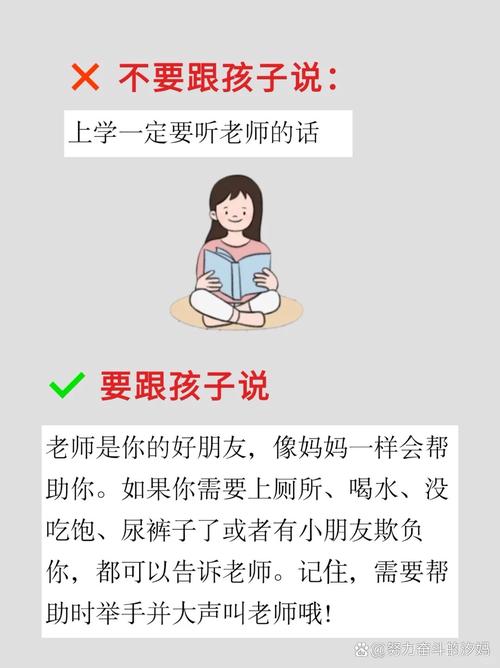

场景1:拒绝分享心爱玩具 避免强制分享造成创伤记忆,可以引导:"这个恐龙先生对你很重要对吗?我们可以找找有没有愿意暂时交换的玩具?"准备"分享计时器",约定5分钟交换时间,逐渐延长分享时长。

场景2:公共场合情绪失控 采用"平静三步法":首先带离现场,避免关注强化;其次用简短语确认情绪:"你现在很生气";最后提供选择:"我们可以深呼吸三次,或者喝点水",切忌在情绪顶点说教。

场景3:对抗必要的生活规则 建立"选择有限性"机制,面对不肯洗漱的孩子,给出:"你想用草莓牙膏还是薄荷牙膏?""让佩奇毛巾帮你擦脸好吗?"通过有限选择赋予掌控感,哈佛教育学院的研究显示这种方法能使配合度提高73%。

家长的自我修炼之道

情绪管理是首要功课,当孩子触发怒火时,默念"成长正在进行时",给自己6秒肾上腺素消退时间,可以建立"情绪暂停角",放置减压玩具和家庭合影,帮助恢复理性。

持续学习现代育儿理念,推荐阅读《全脑教养法》《正面管教》等著作,关注权威儿童发展研究,麻省理工学院开设的免费在线课程《儿童发展科学》是优质资源。

打造支持性教养联盟,与配偶建立教育统一战线,定期召开"育儿研讨会",加入家长互助小组,美国ParentLab平台的调研显示,拥有支持系统的家长教养焦虑感降低58%。

教育不是雕塑而应是园丁的艺术,当我们理解那些"自私""叛逆"行为背后的成长密码,就会明白每个"不听话"瞬间都是教育的契机,8岁的小米妈妈分享道:"当我停止给女儿贴标签,开始学习她行为背后的需求时,那个'小霸王'渐渐变成了会照顾弟弟的小天使。"这种转变需要的不是驯服的技巧,而是理解的智慧与等待的勇气,让我们用科学之光照亮教养迷思,在孩子的心灵土壤播下同理心的种子,静待其绽放出人性的芬芳。